物理的な世界とデジタル世界をつなぐアナログ半導体のメーカとして広く知られているアナログ・デバイセズ。品揃えはとても幅広く、アンプやデータ・コンバータ、RF、MEMSセンサなど多岐にわたります。今回は、そうした製品の中でも、パワー製品にフォーカスして、アナログ・デバイセズでアプリケーション・エンジニアを務めております、石井聡(いしい・さとる)さんにお話をうかがいます。

- 米国2社を統合しパワー製品を強化 アナログ・デバイセズの最新動向

-

⸺まずはアナログ・デバイセズさんのパワー製品につきまして最近の動向を教えて下さい。

石井:当社は2017年に米国のLinear Technology(リニアテクノロジー)2021年に同じく米国のMaxim Integrated(マキシム・インテグレーテッド)を統合しました。 もともと当社もパワー製品を市場に投入していたのですが、ここにリニアテクノロジーとマキシム・インテグレーテッドの製品が加わったことで、極めて広範で強固なパワー製品のラインナップが完成しました。 パワー製品として、スイッチング電源やLDO、パワー・マネジメント、LEDドライバなどをひとくくりで考えますと3000を優に超えるんです。パッケージの違いを含めると相当な製品数となります。

⸺最近のパワー製品市場ではどのような点に注目が集まっていますか?

石井:現在は特に環境問題。これが世界的な課題になっていますので、 電源の変換効率に注目が集まっています。 例えば、変換効率が90% だった電源回路が95%にアップしたとします。これは電力損失の観点 から見れば、1/2に減ったことを意味するんです。 もし電子機器すべてで、この効率アップを実現できれば極めて大きな インパクトになりますよね。

また最近プロセッサやGPU、FPGAでは、低電圧化と大電力化(大電流化)が進んでいます。 1V以下というとても低い電圧、かつ数A〜数10Aという非常に大きな電流を供給することが求められています。 このとき非常に高い変換効率で電力を供給できるようになれば、電源回路から生じる余計な熱を減らすことができます。

⸺アナログ・デバイセズさんは、こうしたパワー製品市場ではどのような位置付けにあるのでしょうか?

石井:実は、これまでアナログ・デバイセズ単体では、パワー製品の開発やビジネスの面で試行錯誤が続いていました。 こうした状況の中で、リニアテクノロジーとマキシム・インテグレーテッドを統合したことで、両社が持つ技術や製品を取り込んで、パワー製品市場において当社の存在感を大幅に高めることが可能になりました。 特にこの2社は、もともと非常に高い電源回路技術を保有していましたから、アナログ・デバイセズとして製品、技術の両面で大きな補強となりました。このため現時点において当社は、パワー製品の市場を牽引する企業の1社になったと言えるかと思います。

- リニアテクノロジーから得た技術・製品

-

⸺リニアテクノロジーさんやマキシム・インテグレーテッドさんからは、具体的にどのような技術や製品を取り込んだのでしょうか?

石井:そうですね。リニアテクノロジーの製品では「LT」 「LTC」 「LTM」で始まる型番になります。その中には「Silent Switcher®(サイレント・スイッチャー)」という非常に低いEMI、つまり電磁放射の低いスイッチング電源技術があり、それが注目度の高い技術と言えると思います。この技術は、リニアテクノロジーの特許技術であり、現在は第3世代である「Silent Switcher 3」まで進化しています。その技術を搭載した複数の電源ICを現在、製品化しています。低EMIであることに加えて、なんとスイッチング電源であるにもかかわらず、ローノイズなLDO製品、これと同程度の特性を実現できているんです。これは驚異的な話ですよね。 このほかでは、インダクタなど周辺製品を1つのパッケージに収めた「μModule®」という電源モジュールも注目度の高い製品です。入力電圧範囲が広い、大電流出力が可能、変換効率が高い、小型のBGAパッケージに収めているなどの特徴があります。これは「LTM」で始まる製品になります。

- マキシム・インテグレーテッドから得た技術・製品

-

⸺それではマキシム・インテグレーテッドさんについてはいかがでしょうか?

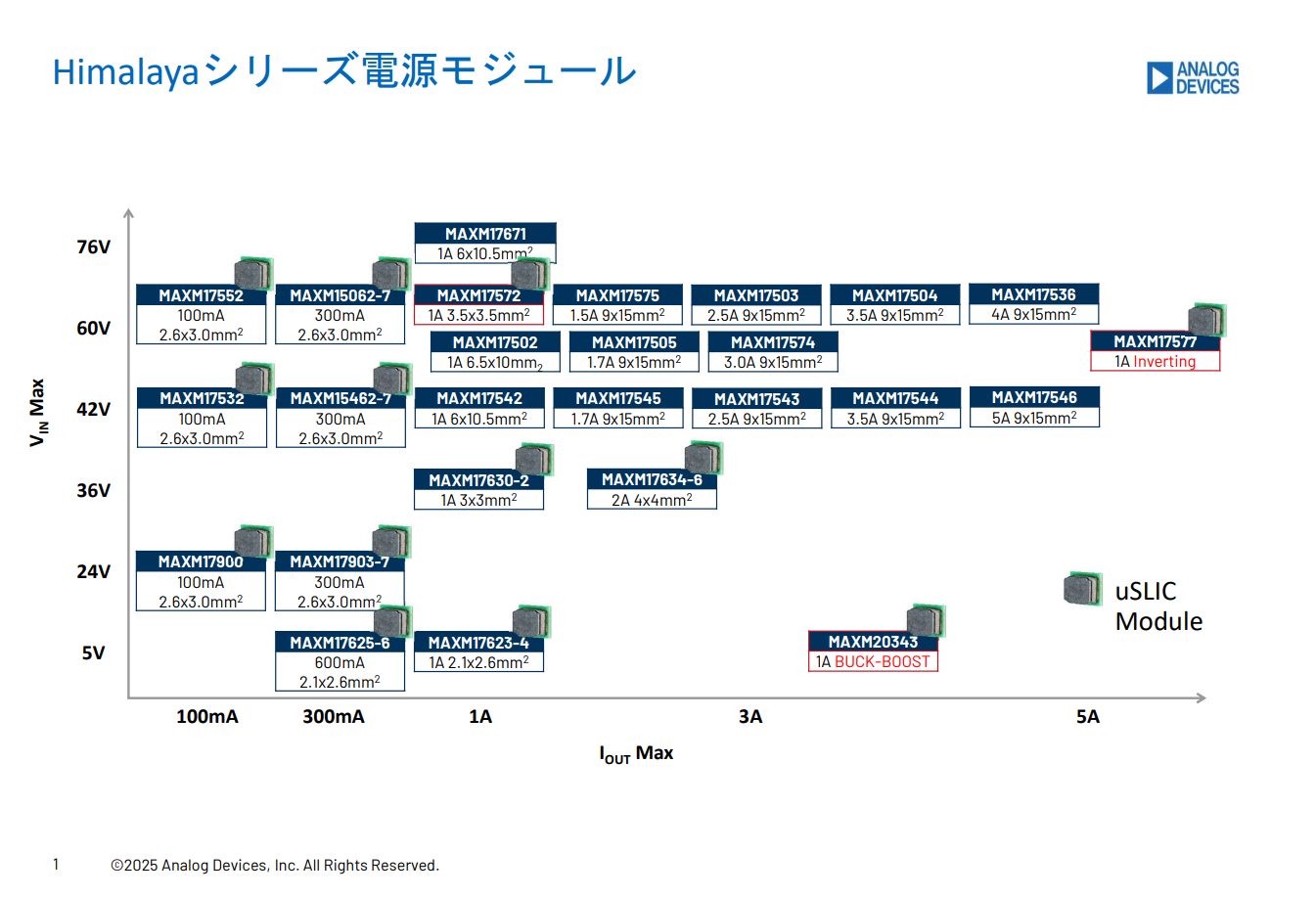

石井:マキシム・インテグレーテッドの製品の型番は「MAX」で始まります。注目度が高い製品としては「Himalayaシリーズ」と名付けられた電源IC製品と電源モジュール製品が挙げられます。ご存じのようにヒマラヤ山脈は、高さが4000mを超える高山地帯で、エベレストの山頂では冬季には−30℃以下に下がると言われています。Himalayaシリーズでは、変換効率が高いスイッチング電源回路技術を採用していますので、変換損失による発熱を極めて低く抑えることができます。「まるでヒマラヤ山脈のように極めて低い温度に保てる」ため、その名にあやかって「Himalaya」と命名しました。このHimalayaシリーズでも、「LTM」で始まる製品と同様に、「MAXM」で始まる電源モジュール製品も用意しています。

- 最新製品を解説 電源ICと電源モジュールの違い

-

⸺電源ICと電源モジュールという2つの製品が登場しましたが、これらは何が違うのですか?

石井:電源モジュールは、電源回路を構成するために必要な部品をほぼすべて小型パッケージに収めた製品です。電源ICを使う場合は、抵抗やコンデンサ、インダクタといった受動部品などを外付けで用意する必要がありますが、電源モジュールはこれらをほぼすべて、サイズが小さい小型パッケージに収めています。

⸺電子機器メーカが、電源ICではなく電源モジュールを採用するメリットは何でしょうか?

石井:一番は電源モジュールの方が使い勝手が高いことです。周辺部品の中で特に設計が一番厄介なインダクタも内蔵していますので、基板にポンと載せるだけで電源回路設計が完了します。とにかく便利ということですね。電源回路設計について深い知見がなくとも、LDOと同じ感覚でスイッチング電源を使えるようになります。スイッチング電源設計の経験がある人は理解できるかと思いますが、スイッチング電源設計は非常に多くのパラメータがあり、それをすべて考慮しなければなりません。そのため多くのノウハウが必要になります。それがポン付けで設計が完了するため、電源モジュールは非常に便利なわけですね。

- 電源ICと電源モジュールの使い分け

-

⸺実際には、電源ICと電源モジュールは電子機器メーカにおいて、どのように使い分けられているのでしょうか?

石井:電源モジュールのデメリットは電源ICに比べた場合、コストが高いということになるでしょうか。このため、民生機器などの大量生産品には、電源ICが使われるケースが多いようです。しかし生産台数が比較的少ない産業機器や医療機器、FA機器などでは、使い勝手が高いことが評価され、電源モジュールが好んで採用される傾向にあります。ただしコストについては、総合的に判断すると、必ずしも高くなるとは言い切れないんです。なぜならば、電源モジュールを採用すれば、周辺部品の点数を削減できたり、実装面積を縮小できたり、さらに設計時間をほぼゼロにできたり、品質が安定するため、その管理コストを減らせたりする効果があるからです。このため単純に「モジュールだから高コストだ」という風に片付けられる話でもないんですね。

- アナログ・デバイセズの電源モジュール HimalayaシリーズとμSLIC(マイクロ・スリック)

-

⸺それではアナログ・デバイセズさんの電源モジュールについてより詳しく教えてください。

石井:Himalayaシリーズの電源モジュールのポートフォリオです。どちらかというと大電力ではなく、数A以下の低めの最大電流を扱う製品が多い構成になっています。「この電流領域ならLDOを使えばよいのではないか」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、しかし電源モジュールを使用すれば、高い変換効率を維持したままで低い出力電圧を生成することができます。これはとても大きなメリットです。例えば、60Vの入力。こちらに60Vという数値が見えますが、60V入力から5V/1Aの出力をLDOで作ろうとすれば、55Wが電力損失になってしまい実用に値しません。スイッチング方式の電源モジュールであれば、わずか1W程度の電力損失で5V/1Aの出力を作ることができます。

-

⸺LDOの代わりに小型なスイッチング電源モジュールを使えば、高い効率で必要とする出力電圧が得られるということなのですね。ところで、こちらのスライドに「μSLIC(マイクロ・スリック)」という文字が見えるのですが、これも電源モジュールですか?

石井:μSLICも電源モジュールの1つです。μSLICは、マキシム・インテグレーテッドのパッケージング技術でありまして、「Micro-sized System -Level IC」のことです。小型のパッケージの中に、Himalayaシリーズの電源ICである同期降圧電源ICと、MOSFET、位相補償素子、そしてインダクタなどを内蔵していまして、簡単に小型な電源ソリューションを実現できます。従来のソリューションと比べると、面積を半分くらいに削減できます。スイッチング電源としての技術的な差別化ポイントは、 小型かつ高出力、高信頼性であることですが、これに高効率なHimalaya技術を適用したことで、高い変換効率を同時に実現できたこと、これは注目に値すると言えるかと思います。

- HimalayaシリーズとμSLIC 特徴とアプリケーションの使い分け

-

⸺μSLICの電源モジュールと一般的なHimalayaシリーズの電源モジュールは、どのような点に違いがあるのでしょうか?

石井:一般的なHimalaya電源モジュールとμSLICのパッケージの中の構成を比較してみます。左側は、一般的なHimalaya電源モジュールの内部構成になっています。基板の上にワイヤ・ボンディングで各部品を接続しています。その後、全体をモールドしてモールディング加工しています。これを見ていただいて分かる通り、サイズがかなり大きめになっていますね。一方で右側ですが、これはμSLICのパッケージの内部構成になっています。基板の上に直接各部品を配置してありまして、その上にインダクタを重ねて載せることで省スペース化を図っています。ワイヤ・ボンディングを使わずに接続している点も特徴の1つと言えると思います。このように、μSLICの電源モジュールと一般的なHimalayaシリーズの電源モジュールは、実装技術に大きな違いがありまして、それによってμSLICは大幅な小型化を実現しています。

石井:実際に評価ボードとして基板上に電源モジュールを実装したものをお見せしましょう。これでソリューションとしてのサイズをイメージしていただきたいと思いますが、チップが2.6mm×2.1mmという非常に小さい大きさで、ほかの部品はJIS規格で1005や2012などJISのサイズで表示してありますが、このように本当に小さいサイズで実現できることがお分かりいただけたと思います。

⸺本当に小さいのですね

石井:確かに小型でありますが、機能的には非常に高いものを備えています。例えば、PWM/PFM選択機能、変更可能なソフトスタート、UVLO、スイッチング周波数設定および外部同期機能、各種保護機能などがあります。動作保証の温度範囲も非常に広くて、周囲温度として−40℃~+125℃。 さらに、CISPR22(EN55022) Class BのEMC規格、落下、衝撃、振動規格、JESD22–B103、B104、B111に適合していますので、厳しい環境下においても安定したシステムを構築できます。

⸺μSLICの電源モジュールと一般的なHimalaya電源モジュールは市場でどのような使い分けがされているのでしょうか?アプリケーションの違いなどがあれば教えて下さい。

石井:先にもお話ししましたが、μSLICモジュールは産業機器や医療機器、FA機器などで応用が考えられます。しかしサイズが小さいということで、ヘルスケアやウエアラブル・デバイス、電子ガジェットなどもアプリケーションとして考えられますね。

⸺そのようにユーザである電子機器メーカは使い分けているのですね

- エンディング

-

⸺今回はとても丁寧にご説明いただきありがとうございました。

石井:こちらこそ、どうもありがとうございました

⸺電源ICや電源モジュールについてかなり理解することができたと思います。アナログ・デバイセズさんが提供する「μSLIC電源モジュール」のより詳しい情報につきましては、チップワンストップのウェブサイトにアップしております製品紹介ページに記載しておりますので、ぜひ一度ご覧いただき、みなさまの電子機器設計にお役立ていただけますと幸いです。またチップワンストップでは、アナログ・デバイセズさんの「μSLIC電源モジュール」を載せた「評価ボード」 プレゼント・キャンペーン(終了済)も実施しております。このページの右下部分に詳細が記載されておりますので、ぜひご覧いただき、皆さま奮ってご参加ください。それでは皆さん、次のインタビューでお会いしましょう。さようなら。