小林純一 氏

小林純一 氏

オペアンプは、電子回路を構成する代表的なアナログ・ビルディング・ブロックである。微小な信号を増幅(アンプ)する役割を果たす。電子機器にとって「なくてはならない存在」と言えるだろう。

ただし、オペアンプと一口に言っても、さまざまな製品がある。当然のことだが、通信機器に使用するオペアンプと、計測器に使うオペアンプ、オーディオ・ビジュアル(AV)機器に用いるオペアンプは違う。それぞれの用途に最適な特性を持つオペアンプを選択しなければならない。それには少なくとも、オペアンプの特性である入力オフセット電圧やその温度ドリフト、入力バイアス電流、入力換算雑音電圧密度、スルーレート、利得帯域幅(GB)積、−3dBの周波数帯域、消費電力などの基本特性を理解し、用途に応じて十分な検討を重ねる必要があるだろう。

今回は、アナログ半導体市場を牽引するアナログ・デバイセズ(Analog Devices)のIPT 日本部門でブロードマーケット マネジャーを務める小林純一氏に、同社での高精度オペアンプの品揃えや、最適な使い方、高い特性が得られる技術的な理由などについて聞いた(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)

アナログ・デバイセズのIPT部門では、どのようなオペアンプを扱っているのか。

小林 IPT部門は、「Instrumentation and Precision Technology」の略であり、読んでその名の如く、高い精度が求められる用途に向けたオペアンプやA-D/D-Aコンバータ、アナログ・スイッチなどを担当している。その歴史は古く、当社の原点とも言える製品分野である。

高精度オペアンプの具体的なアプリケーションとしては、どのようなものが挙げられるか。

小林 対象とするマーケットは広い範囲にわたるが、主に計測器/テスター、ロボット、産業機器、医療機器などで使われている。

オペアンプには、通信機器などで使われる高速動作に向けた製品もある。こうした高速オペアンプと高精度オペアンプの境目はどこにあるのか。

小林 当社では、高精度オペアンプと高速オペアンプの境目は取り扱う信号帯域として20MHzだと考えている。20MHzを超える信号帯域を持つオペアンプは、そのほとんどが通信機器などで使われる。

高精度オペアンプには、どのような製品があるのか。

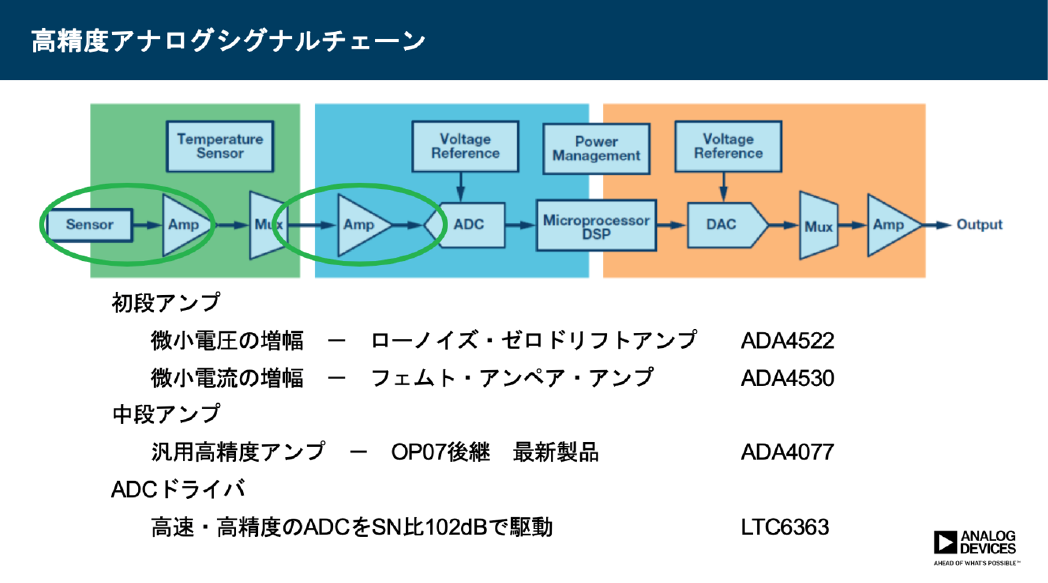

小林 高い精度が求められる計測器や分析機器を構成するシグナル・チェーンでは、大きく分けて3種類のオペアンプが使われている(図1)。それは、初段アンプと中段アンプ、ADC (A-Dコンバータ)ドライバの3つである。それぞれの役割によりオペアンプに求められる特性は異なる。初段アンプの役割は、センサーなどで検出した微小な信号を最初に増幅することにある。この段階で信号に雑音を加えてしまっては後で取り除くことができないため、初段のアンプが電子機器の最終的な性能を決めてしまうことが多い。

初段アンプには2種類ある。1つは、微小な電圧を増幅するオペアンプ。つまり、信号源インピーダンスが低いオペアンプである。もう1つは、微少な電流を増幅するオペアンプ。つまり信号源インピーダンスが高いオペアンプである。

中段オペアンプは、マルチプレクサの後段に入れる。なぜここに、オペアンプが必要なのか。中段では、不要な周波数帯域の信号を除去しなければならない。いわゆるフィルタリングが必要になる。そこでオペアンプや抵抗、コンデンサを使ってフィルタを構成するわけだ。

ADCドライバは、微小な信号を増幅し、フィルタリングした後にA-Dコンバータに受け渡す役割を果たす。A-Dコンバータを駆動する(ドライブする)ためのオペアンプである。

6フェーズ動作で低ノイズ化

それでは、3種類の高精度オペアンプについて、具体的にどのような製品を用意しているのかを教えてほしい。

小林 微小な電圧を増幅するオペアンプの代表例は「ADA4522」だ。入力オフセット電圧と、その温度ドリフトが低い「ゼロドリフト・アンプ」である。特性が優れており、非常によく売れている。歪みゲージやロードセルなどで検出した信号を増幅する用途に向ける。具体的なアプリケーションとしては、電子秤やトルク・メーター、LCR(インダクタンス、静電容量、抵抗)計、磁力バランス計、シャント電流検出、熱電対/側音温抵抗体センサーなどがある。

一方、微少な電流を増幅するオペアンプの代表例は「ADA4530」である。当社では、「フェムト・アンペア・アンプ」と呼んでいる。測定対象となる光をフォトダイオードで検出し、その出力を増幅する用途などに向ける。分光分析器やクロマトグラフなどが主なアプリケーションだ。

ゼロドリフトは、どうやって実現しているのか。

チョッパー安定化方式を採用するゼロドリフト・アンプは、競合他社も製品化している。ADA4522の特徴は何か。

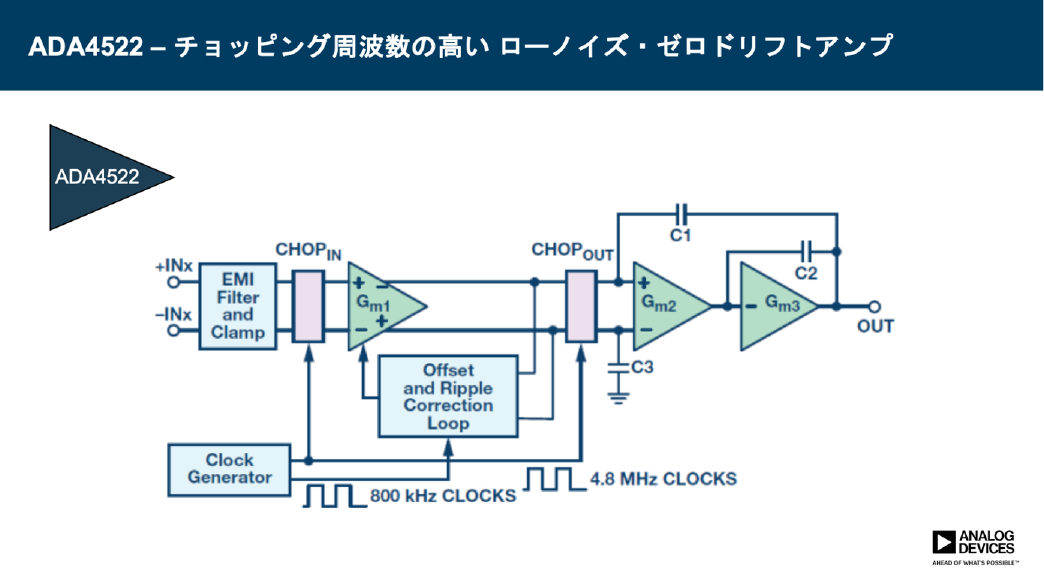

小林 6相のマルチフェーズ動作を採用していることだ。一般的なゼロドリフト・アンプは、広帯域のホワイト・ノイズを低減できないという課題を抱えている。これを解決したのが、ADA4522で採用したマルチフェーズ動作である。

チョッパー安定化回路を6個用意し、それぞれを時分割で動作させる。一つひとつの回路の動作周波数が800kHzなので、等価的に4.8MHzで動くことになる。マルチフェーズ動作のメリットは、ノイズをより低く抑えられる点にある。一般に、2相であればノイズは1/√2に、3相であれば1/√3に抑えられる。6相であればノイズは1/√6に抑えられる計算になる。つまり、1/2.45に抑えられるわけだ(図3)。

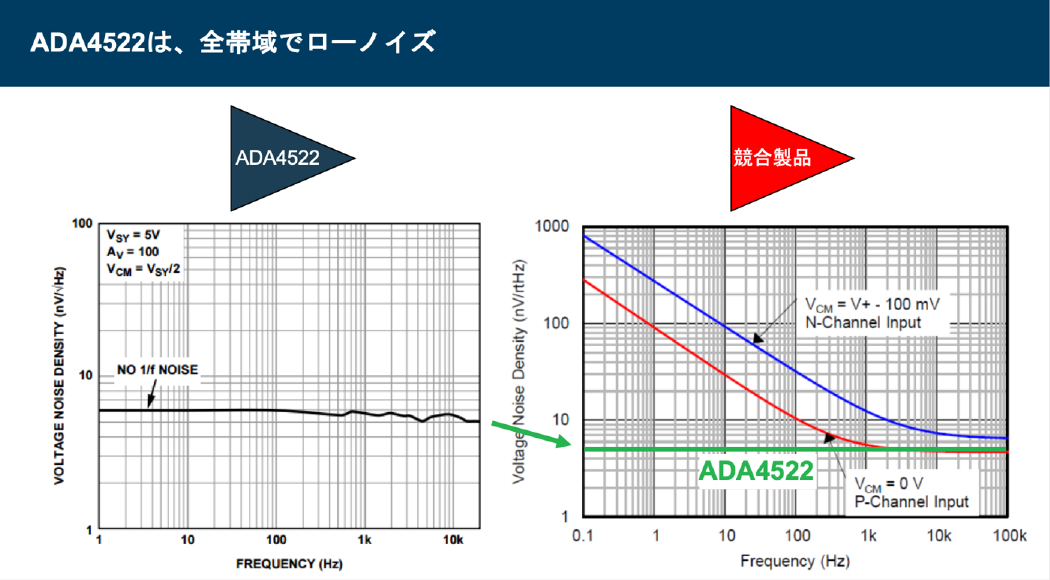

ゼロドリフト・アンプでは、入力オフセット電圧が低いのは当たり前である。しかし。ゼロドリフトを実現するためにCMOSプロセスを採用すると、どうしてもホワイト・ノイズが大きくなる。そこで、一般にゼロドリフト・アンプでは、低い入力オフセット電圧の次に低いノイズが強く求められている。ホワイト・ノイズが大きいと、例えば電子秤に適用した場合、測定値が動いてしまい、なかなか落ち着かないという事態を招く。こうした問題を解決したのがADA4522になる。

ホワイト・ノイズの大きさは、オペアンプのどのような特性に現れるのか。

小林 入力換算雑音電圧密度やピーク・ツー・ピークの入力換算雑音電圧に現れる。例えば、ADA4522の入力換算雑音電圧密度は5.8nV/√Hzであり、抜群に低い。競合他社品は10nV/√Hzを超えてしまうものが少なくない。ピーク・ツー・ピークの入力換算雑音電圧は117nVである。ユーザーの中には100nVを求める声があるが、それにかなり近い現実的な理想値だと言えるだろう。競合他社品は100nVに遠く及ばない。

回路工夫でESD保護ダイオードの影響を排除

フェムト・アンペア・アンプであるADA4530の技術的なポイントは何か。

入力バイアス電流を抑えられた理由は何か。

小林 入力バイアス電流が少ないオペアンプでは基本的にFET入力を採用するため、静電気放電(ESD)保護ダイオードが入力部に必要になる。一般に、このESD保護ダイオードのリーク電流が、高温で入力バイアス電流が増える原因になっていた。ADA4530では、入力部の回路構成を工夫することで、ESD保護ダイオードの影響を軽減することに成功した。この結果、入力バイアス電流を極限まで抑えることが可能になった。

40年前のオペアンプが今もまだ現役

中段アンプで重視される特性は何か。

小林 入力オフセット電圧が低いこと、入力バイアス電流が少ないこと、温度依存性が小さいこと、周波数特性が優れていること、消費電力が少ないことなどが挙げられるだろう。つまり、オペアンプのすべての特性で比較的良好な数字が求められる。いわば優等生的な特性が必要になるわけだ。

中段アンプの代表的な製品を教えてほしい。

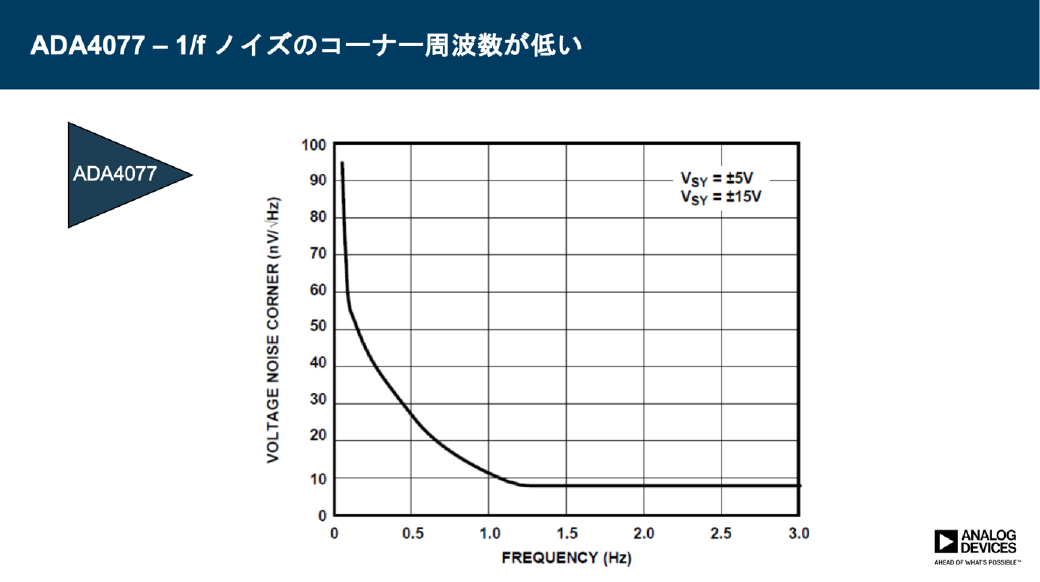

小林 最近の定番製品は、「ADA4077-1/ ADA4077-2/ ADA4077-4」である。中段アンプの第6世代品に相当する(図5)。このオペアンプは、利得帯域幅が3.9MHzと広く、スルーレートが1V/μsと高速で、入力換算雑音電圧密度が7nV /√Hzと低い。入力オフセット電圧についても25μVに抑えており、その温度ドリフトはわずか100nV/℃にすぎない(図6)。まさに優等生的なオペアンプだと言える。

ただし中段アンプで注意してほしいのは、新製品が発売されれば、そのすべてが新製品に切り替わるわけではないということだ。現時点でもまだ、2001年に発売された第4世代品である「OP1177/OP2177/OP4177」は売れ続けている。もっと言えば、1977年に製品化された「OP07」を使っているユーザーも少なくない。

なぜ、特性が優れた新製品にすべて切り替わらないのか。

小林 理由は、大きく分けると2つある。1つは、OP07を中段アンプに採用していた電子機器において新製品に置き換えると、その電子機器の性能が変化する可能性が高い。それが良い方向に変化したとしても、その結果、安全規格や通信規格などを再申請する必要に迫られる可能性が高い。この手間はかなり重い。そこで、設計変更をせずにOP07を使い続けるというユーザーもいる。

もう1つの理由は、オペアンプの特性が高まったからといって、それを搭載する電子機器の性能が高くなるとは限らないことだ。OP07と比べれば、それ以降の世代品は、いずれも特性は向上している。ノイズも、スルーレートも、帯域幅も、DC特性も大幅に改善されている。しかし、OP07から置き換えると、帯域幅が広くなったため広い周波数領域のノイズを拾ってしまい、電子機器全体で見るとノイズ特性が劣化してしまうケースが出てくる。設計者にとっては大きなリスクだ。そこで、新製品に切り替えるのではなく、OP07を使い続けている。

消費電流を約1/20に

ADCドライバに向けたオペアンプの最新動向を教えてほしい。

小林 16ビット以上の高精度で、1メガサンプル毎秒以上のADCを使用する場合、今から5〜10年前はADCドライバの消費電力の方がA-Dコンバータの消費電力よりも10倍程度大きかった。しかし、最近では ADCドライバの消費電力はかなり低く抑えられている。製造プロセスが従来のバイポーラ技術からCMOS技術に変わったのが大きい。ADCドライバにおいて重視される特性としては、SN比やダイナミック・レンジ、周波数帯域幅などが挙げられる。

現在、ADCドライバの代表的な製品は何か。

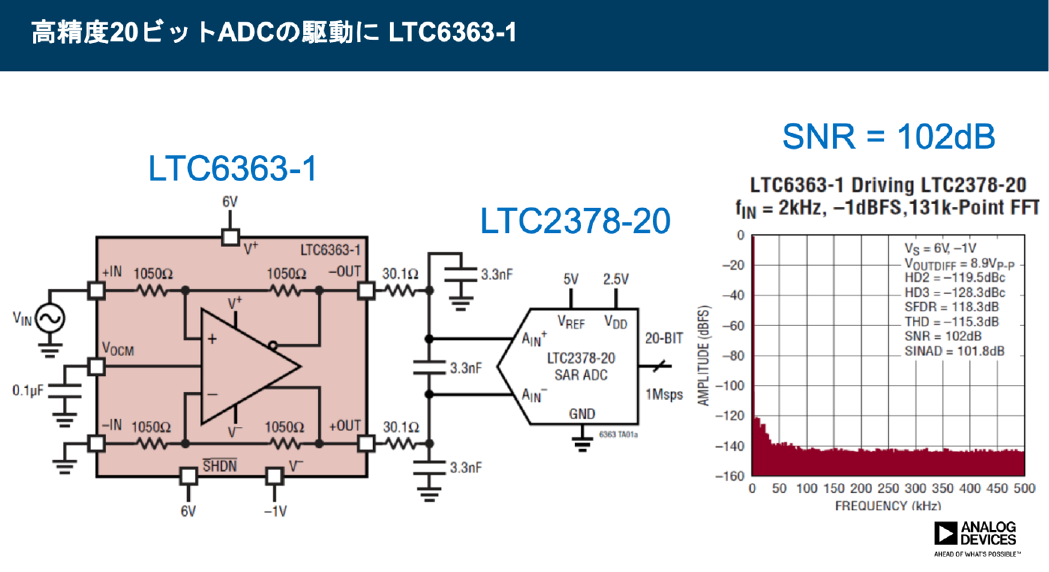

小林 ADCドライバの代表的な製品としては「LTC6363-1」が挙げられる(図7)。消費電流は2mA と少ないため、発熱の観点でも消費電力の観点でも電子機器の設計を阻害する存在にはならない。従来品は40mA程度だったので、約1/20に削減したことになる。

消費電流は少ないにも関わらず、20ビット分解能、1Mサンプル毎秒のA-Dコンバータを駆動して102dB のSN比を実現している。かつて100dBのSN比を得ることも大変だったことを思うと102dBという数字はかなり高い数字である。

LTC6363-1は、旧リニアテクノロジーの型番である。いつ頃から、売れ筋の製品になったのか。

小林 アナログ・デバイセズは2001年ごろから、「PulSAR」と呼ぶ逐次比較(SAR)型A-Dコンバータの製品ファミリーを市場に投入している。一方、リニアテクノロジーは、SAR型A-Dコンバータの駆動に向けて性能の優れたADCドライバを製品化したが、結果的にPulSARとアナログ・デバイセズのADCドライバの組合せを選ばれるお客様が多かった。

2017年にアナログ・デバイセズがリニアテクノロジーを買収した結果、PulSARシリーズとLTC6363-1をセットでサポートすることができるようになり、現在は多くのユーザーに使って頂いている。A-DコンバータとADCドライバを接続するだけで高い性能が発揮される、まさにベストの組合せだと言えるだろう。主なアプリケーションとしては、細胞分析装置や距離測定装置などが挙げられる。

今後のモータドライバIC市場は、どのように推移していくと考えているのか。

小林 前述の通り、中国向け白物家電のインバータ化率は40%程度であるため、モータドライバIC市場は今後もまだまだ伸びると見ている。それに加えて、PM2.5の問題もあるため空気清浄機も拡大するだろう。「SMA6860MHシリーズ」は空気清浄機に最適である。

このほか中東や東南アジア、インドなどの市場も今後期待できる。こうした成長市場をカバーするために、2018年4月にデザインセンターをタイに開設した。当社のモータドライバICの売り上げ拡大に大きく貢献するだろう。

インタビューで紹介したオペアンプ製品の購入はこちら

- 初段アンプ

微小電圧の増幅 - ローノイズ・ゼロドリフトアンプ:ADA4522

微小電流の増幅 - フェムト・アンペア・アンプ:ADA4530

- 中段アンプ

汎用高精度アンプ - OP07後継 最新製品:ADA4077