米Altera社は、不揮発性FPGA「MAX10 FPGA」を開発し、2014年10月1日に販売を開始した。これまで「MAXシリーズ」は、CPLD(Complex Programmable Logic Device)という位置付けだった。しかし、MAX10 FPGAではアーキテクチャの見直しや集積度の向上を実行することで、その名の通りFPGA(Field Programmable Gate Array)へと変更された。

同社のFPGAファミリの中では、ローエンド品の位置付けになる。すでに同社はFPGAファミリ「Generation 10」を発表しており、それに含まれる「Stratix 10 FPGA & SoC」と「Arria 10 FPGA & SoC」という2つの製品を市場に投入している。Stratix 10は、米Intel社の14nmプロセスで製造するハイエンド品、Arria 10は、台湾TSMC社の20nmプロセスで製造するミドルクラス品だ。今回のMAX 10は、それらに下に位置付けられるローエンド品である。55nmのエンベデッド・フラッシュ・プロセスで製造する。

主なアプリケーションとしては、産業機器や車載機器、通信機器を挙げている(図1)。具体的には、産業機器ではロボットやマシン・ビジョン、モーター制御/駆動など、車載機器ではインフォテインメント機器やドライバ・アシスト機能など、通信機器では入出力(I/O)ブリッジ機能や電源シーケンス管理機能などである。

豊富な機能、高い集積度

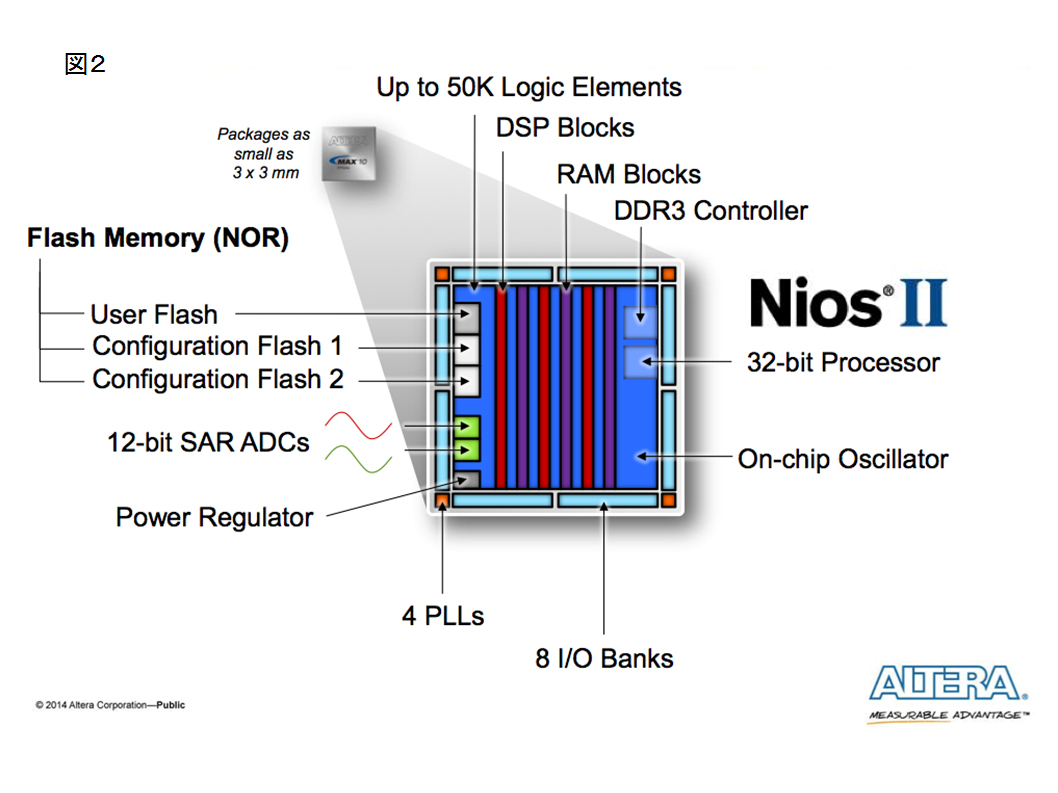

MAX 10の最大の特徴は、豊富な機能を1チップに集積した点にある。最大5万個のロジック・エレメント(LE)に加えて、2個のコンフィギュレーション用フラッシュ・メモリー、アナログ機能などを集積し、エンベデッド・プロセッシング機能もサポートする(図2)。こうした多くの機能を集積したため、システムを構成する際の部品点数やBOM(Bill Of Materials)コスト、プリント基板上の実装面積を削減できる(図3、図4)。「BOM点数と実装面積はいずれも、従来のローエンドFPGAを使った場合に比べて50%削減できる」(米Altera社 Senior Director of Product MarketingのPatric Dorsey氏)という。

MAX 10の最大の特徴は、豊富な機能を1チップに集積した点にある。最大5万個のロジック・エレメント(LE)に加えて、2個のコンフィギュレーション用フラッシュ・メモリー、アナログ機能などを集積し、エンベデッド・プロセッシング機能もサポートする(図2)。こうした多くの機能を集積したため、システムを構成する際の部品点数やBOM(Bill Of Materials)コスト、プリント基板上の実装面積を削減できる(図3、図4)。「BOM点数と実装面積はいずれも、従来のローエンドFPGAを使った場合に比べて50%削減できる」(米Altera社 Senior Director of Product MarketingのPatric Dorsey氏)という。

2個のフラッシュ・メモリー・ブロックは、インスタント・オン機能に対応している。切り替え時間は10ms以下と短い。ユーザー用フラッシュ・メモリーやブロックRAMも集積した。外付けのフラッシュ・メモリーや外付けのRAMは一切不要だ。

豊富な機能、高い集積度

2つめはアナログ機能である。既存のローコストFPGAでは、さまざまなアナログ・チップを外付けする必要があった。その多くをMAX 10の中に取り込んだ。集積したのは、2個のA/Dコンバータと、PLL(Phase Locked Loop)回路、電圧レギュレータ、温度センサーである。2個のA/Dコンバータは逐次比較(SAR:Successive Approximation Register)型で、最大サンプリング速度は1Mサンプル/秒、分解能は12ビットである(図5)。システムの電圧や電流、温度といったアナログ情報の取り込みに使える。

内蔵電圧レギュレータは、3.3V/3.0V入力から2.5Vおよび1.2VのFPGA内部で必要な電圧に変換して内部出力供給する。外付けで必要な電源回路は1つだけである。これに5Vや12Vといった電力を供給するだけで、電圧レギュレータはFPGAの内部で必要な電圧に変換して供給するわけだ。同社は、2013年5月に買収した米Enpirion社のインダクタ内蔵電源モジュールの使用を推奨している。

32ビット・コアの搭載が可能

3つめのエンベデッド・プロセッシング機能については、32ビットのプロセッサ・コアである「Nios II」を搭載することが可能だ。これは、ソフトウエア・コアであり、ロジック・エレメントの5%程度を活用することで実装できる。従来のMAXシリーズには、Nios IIコアを搭載できなかった。このほか、演算処理に関する機能としては、DSPブロックや、外部メモリー接続用DDR3インターフェース、8個のI/Oバンクなどを搭載した。開発用ボードは2種類用意した。2本の1GビットEthernetポートや高速メザニン・カード(HSMC)用コネクタ、4線式のSPIインターフェースなどを備えたフル機能の開発キット「MAX 10 FPGA開発キット」と、Arduinoヘッダ・ソケットを搭載した高コスト効果の評価キット「MAX 10 FPGA評価キット」である。

MAX10 FPGA および 評価キット

MAX10 FPGA評価キット EK-10M08E144ES/P

MAX10 FPGA デザインを高いコスト効果で開始できる純正評価ボード。

Arduino ヘッダ・ソケットを搭載し、各種ドータ・カードの接続が可能。

・10M08SAE144C8G

・Arduino シールド拡張

・80個の I/O スルーホールを装備

・プロトタイプ領域

エントリー・レベル評価キット BeMicro MAX10

Arrow製のエントリー・レベル評価キット

・10M08DAF484C8G

・8MB SDRAM

・2 個の PMOD ヘッダ

・2 個の 40 ピン・プロトタイプ・ヘッダ

MAX10 FPGA IC 単品

・10M08DAF256C8GES I/O数 178 256-FBGA

・10M08DAF484C8GES I/O数 250 484-FBGA

・10M08DAU324C8GES I/O数 246 324-UBGA

・10M08SAE144C8GES I/O数 101 144-EQFP

・10M08SAM153C8GES I/O数 112 153-MBGA

・10M08SAU169C8GES I/O数 130 169-UBGA