※このインタビュー記事は、2019年6月に掲載した内容です。

佐合寿文 氏、品田唱秋 氏、田子治 氏

佐合寿文 氏、品田唱秋 氏、田子治 氏

自動車のエレクトロニクス化はとどまるところを知らない。最近の動きとしては、電気自動車 (EV) やハイブリッド車 (HEV) における電動化や、運転手の安全性や快適性を実現するADAS (Advanced Driver Assistance Systems) の導入、ボディ制御のエレクトロニクス化、インフォテイメント・システムの高度化、ドライブ・レコーダーの搭載などが挙げられるだろう。

そうした中にあって見逃せないのは、インスツルメント・パネル (インスツルメント・クラスタ) の進化だろう。大型の液晶パネルを搭載したり、3次元 (3D) のアニメーションを表示したり、カラフルなLED照明の採用で未来感を演出したりすることなどは、もはや当たり前だ。2019年1月に開催された世界最大級の家電見本市「CES 2019」では、中国のBYTON社が48インチ型と大きな液晶パネルをインスツルメント・クラスタに使った電気自動車を展示した。まだ実用化されていないものの、近い将来、量産車に搭載されるのは確実だろう。

インスツルメント・クラスタが進化すれば、当然ながら、画像/映像表示を制御するマイコンにも進化が求められる。そこで、今回はサイプレス セミコンダクタの自動車事業部 マーケティング部 シニアマネージャーの田子治 (たご・おさむ) 氏と、アナログ事業部 マーケティング部の佐合寿文 (さごう・としふみ) 氏、MPDマーケティング部の品田唱秋 (しなだ・まさあき) 氏に、インスツルメント・クラスタ向けマイコンの最新製品とその特徴、マイコンの動作に欠かせないパワー・マネジメントICやメモリの製品化動向などについて聞いた。

(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)

自動車のインスツルメント・クラスタ向けマイコン市場において、サイプレス セミコンダクタはどのような立場にあるのか。

田子 当社は、インスツルメント・クラスタ向けマイコン市場において、シェア第1位の座にあり市場シェアは38%である (Strategic Analytics: 2018年)。

どのような製品を用意しているのか。

田子 当社は、自動車向けマイコンとして「Traveo™ (トラべオ) ファミリ」を市場に投入している。これは、CPUコアに英Arm®社の「Cortex®-R5F」を採用しており、55nmもしくは40nmプロセスで製造したマイコンである。インスツルメント・クラスタのほか、ボディ制御やモーター制御などの車載アプリケーションで、すでに数多く採用されている。

今回は、そのTraveoファミリの中で、40nmプロセスで製造した製品について紹介したい。製品型番は「S6J31シリーズ」と「S6J32シリーズ」、「S6J33シリーズ」である (図1) 。いずれもインスツルメント・クラスタやヘッド・アップ・ディスプレイ (HUD) などに向けたマイコンである。

特徴は何か。

田子 機能安全規格である「ASIL-B」に準拠しているとともに、セキュリティに関しては「eSHE (embedded Secure Hardware Extension) 」を搭載しているため「EVITA (E- safety vehicle intrusion protected applications) プロジェクト」のLightに準拠していることだ。

EVITAプロジェクトには、LightのほかにFullやMediumというセキュリティ要件がある。一般にFullは、車載ゲートウェイ機器やV2X通信機器に向けた要件であり、MediumはIn-Vehicle機器に向けた要件とされている。自動車外部からのハッキングを防ぐには、少なくともMediumへの準拠が求められる。インスツルメント・クラスタの用途では、その心臓部に使われるマイコンには、Mediumへの準拠が必須だが、今回紹介したマイコンはインスツルメント・クラスタの末端用途に向けたものであるため、Lightに準拠するだけで十分である。

2D/3D対応のグラフィック・エンジンを搭載

CPUコアのほかにどのような機能を搭載しているのか。

田子 2次元 (2D) 表示、もしくは3次元 (3D) 表示に対応したグラフィックス・エンジンを搭載している (図2) 。このため、マイコンという名称よりも、SoC (System on a Chip) という名前の方が実態に近いかもしれない。

主な用途としては、ハイブリッド・クラスタが挙げられる。これは、スピード・メーターやタコ・メーターは従来方式が、インフォメーションの表示には液晶パネルを使うタイプのインスツルメント・クラスタである、このほか、近づいてきた対向車を照らす部分 (領域) のヘッドライトだけ光量を減らしたりするマトリックスLEDヘッドライトや、フロントガラスに運転に関する情報を表示するヘッドアップ・ディスプレイなどにも適用可能だ。

グラフィックス・エンジンの性能はどの程度か。

田子 最大で1280×480画素のディスプレイ (画面) の画像/映像表示を制御できる。1つの画面を2つに分割して制御することも可能だ。例えば、一方の画面をハイブリッド・クラスタの情報表示に、もう一方の画面をヘッドアップ・ディスプレイに使うことも可能だ。それぞれの画面の画素数はユーザーが設定できる。例えば、一方の画面が800×480画素で、もう一方の画面が480×480画素といった設定が可能である。

グラフィックス・エンジンは、2D表示と3D表示のほか、2.5次元 (2.5D) 表示にも対応できる (図3) 。2.5Dとは、例えば米Apple社のiPhoneで採用されている画面やメニューの選択方式と同様に、画面をパラパラとめくる表示などのことだ。メニュー選択や、データ選択などに利用できる。

3D表示の描画性能は、6000ポリゴン/秒程度であれば違和感なくスムーズに表示できる。6000ポリゴン/秒という描画性能は、パソコン用モニターだと粗く感じるレベルだが、スマートフォンなどで使われている6インチ型程度のディスプレイであれば表示の粗さを感じることはないだろう。従って、自動車のインスツルメント・クラスタ用途であれば、3D表示の描画性能は十分だと言える。

インスツルメント・クラスタという用途に特有の機能を搭載しているのか。

PMICやメモリなどをセットで供給

具体的にどのような製品を用意しているのか。

田子 インスツルメント・クラスタなどに向けたTraveoファミリの製品型番には、「S6J61シリーズ」や「S6J32シリーズ」、「S6J33シリーズ」があるが、このうちグラフィックス・エンジンを搭載しているのはS6J32シリーズである。例えば、「S6J32MEx」には2D/3D対応のグラフィックス・エンジンを搭載している。このほかCAN FD機能やEthernet AVB機能、LVDS機能、MediaLB機能、2 チャネルのHyperBus™、4Mバイトのフラッシュ・メモリなども載せている。「S6J32xEy」は、2D対応のグラフィックス・エンジンを搭載するほか、CAN FD機能やEthernet AVB機能、LVDS機能、MediaLB機能、2チャネルのHyperBus 、最大4Mバイトのフラッシュ・メモリなどを集積した。いずれの製品も、車載用マイコンとして必要なコネクティビティ機能をほとんどカバーしている。

このほか、競合他社品と比較した際のメリットは何があるか。

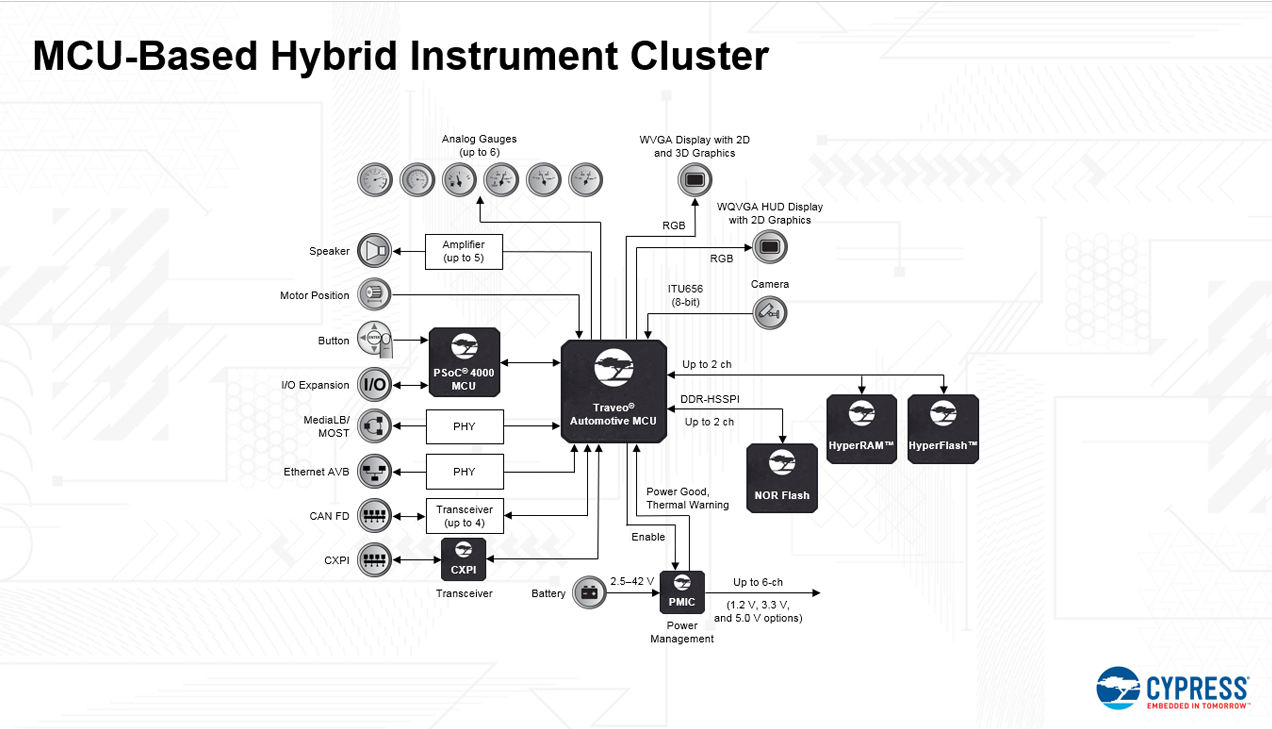

図5: ハイブリッド・クラスタに必要な半導体チップをセットで供給

車載マイコン「Traveoシリーズ」のほか、タッチセンサー内蔵マイコン「PSoC」や、NOR型フラッシュ・メモリ、RAM、パワー・マネジメントIC (PMIC) などをセットで供給可能だ。

田子 前述の通り、最大のメリットは、2.5D表示に対応したことだ。2D対応のグラフィックス・エンジンでも2.5D表示に対応できる。このほかのメリットとしては、消費電力が低いことも挙げられるだろう。

もう1つ特筆すべきは、インスツルメント・クラスタなどのアプリケーションを1つのシステムとして提案できることである (図5) 。当社はTraveoシリーズのほかに、静電容量方式のタッチ・センサー機能を搭載したマイコン「PSoC®シリーズ」や、パワー・マネジメントIC (PMIC) 、データRAM、フラッシュ・メモリなどを製品として抱えているからだ。ユーザーは、アプリケーションに欠かせない構成部品をセットで購入できるため、部品選定や設計などの作業を効率化できるようになる。インスツルメント・クラスタなどに向けたPMICやメモリについては、以下で説明しよう。

すべてのチャネルをスイッチング方式で実現

インスツルメント・クラスタなどに向けたPMICを紹介してほしい。

佐合 当社では、インスツルメント・クラスタに向けて、複数のPMICを用意している (図6) 。特徴はいずれの製品も、DC-DC変換回路 (コンバータ) のすべてがスイッチング方式であることだ。もちろんLDO (Low Dropout) 方式を採用すれば回路構成はシンプルになるが、出力電流が1Aを超える辺りから発熱量が大きくなり、放熱が問題になる。スイッチング方式を採用すれば、回路構成は複雑になるものの、変換効率を高められ発熱量を削減できる。そこで、すべての出力チャネルをスイッチング方式で構成したことを特長にし、2015年に車載用PMIC市場に参入した。

なお、当社は民生機器向けPMICでたくさんの実績がある。そこで培った強みを生かして車載市場に参入した格好だ。

具体的には、どのような製品を用意しているのか。

佐合 入力電源として車載バッテリーを想定した2.5〜42V入力対応品では、1チャネル出力品とマルチチャネル (3チャネルおよび6チャネル) 出力品を用意している。例えば、3チャネル出力品「S6BP502A」は、400kHz動作の降圧 (バック) 型DC-DCコンバータと2MHz動作の降圧型DC-DCコンバータ、2MHz動作の昇圧 (ブースト) 型DC-DCコンバータで構成しており、出力電圧は5.0V、3.3V、1.1〜1.2Vである。5.0V出力はCANインターフェースに、3.3V出力はフラッシュ・メモリに、1.1〜1.2V出力はCPUコアに電力供給する用途として使える。1.1〜1.2V出力の最大出力電流は2.0Aと大きいため、グラフィックス・エンジンを搭載するマイコン「S6J32シリーズ」に最適である。

車載用PMICとして、技術的に工夫したのはどのような点か。

佐合 昇圧変換機能を用意したことだ (図7) 。前述の2.5〜42V入力対応品では、IC内部で一度、入力電圧を3.3Vに変換してから、さらに5.0Vや1.1Vに変換して出力している。自動車においてコールドクランクが発生すると、短時間ながら一時的に入力電圧が5.0Vを下回るケースが発生する。降圧変換機能しか備えていなければ、5.0Vの供給が停止してしまう。そこで、昇圧変換機能を備えた昇降圧型DC-DCコンバータ回路を用意した。こうすることで、コールドクランクで入力電圧が5.0Vを下回っても5.0Vの供給を継続できる。

さらに消費電流を低減する工夫も施した。無負荷時の消費電流は20μA以下と少ない。PMICは車載バッテリーと直接つながっているため、消費電流を低減することが極めて重要になる。

「HyperBus」が広がる

インスツルメント・クラスタに向けた車載用メモリとはどのようなものか。

品田 NOR型フラッシュ・メモリとRAM。さらに、それらを1つのパッケージに収めたMCP (Multi Chip Package) 品である。

特に当社は、車載向けNOR型フラッシュ・メモリにおける市場シェアが高い。68%と高いシェアを獲得している (自社調べ: 2018年) 。なぜなのか。それは車載市場にフォーカスしているからだ。フォーカスしているため品質が高く、実績も豊富である。この点が評価されて、高いシェア獲得に至っている。

インスツルメント・クラスタでは、NOR型フラッシュ・メモリとRAMをどのように活用しているのか。

品田 インスツルメント・クラスタは、エンジンを始動させたら、すぐに表示できなければならない。つまり早いブートが求められる。そこでNOR型フラッシュ・メモリを活用する。一方のRAMはブート後のワーク・メモリとして使う。

インスツルメント・クラスタなどの車載用途では、どのような要求が強いのか。

品田 基板上の実装面積を削減することが強く求められる。このため、パラレル・インターフェースからシリアル・インターフェースへの移行がいち早く進んでいる。加えて、高速化に対する要求も強い、そうした背景から生まれたのが、当社が開発した「HyperBus」だ。リード/ライト特性は極めて高く、クロック周波数が100MHz時のリード帯域幅は200Mバイト/秒、166MHz時は333Mバイト/秒、200MHz時は400Mバイト/秒と圧倒的に早い。

HyperBusとはどのように活用するのか。

品田 当社は2015年に、1つのHyperBusをHyperFlash™とHyperRAM™で共有するメモリ・インターフェースを発表した (図8) 。これを使えば、実装面積とピン数を大幅に削減できる。例えば、フラッシュ・メモリーとRAMを別々のバスでマイコンと接続していた場合、2組のメモリ・バスと41本のピン数が必要だった。しかし、HyperBusを活用すれば、必要なメモリ・インターフェースは1組に、ピン数は13本に削減できる。このメリットは極めて大きい。このため現在HyperBusは、車載用途だけでなく、産業機器やIoT端末、一眼レフのデジタル・カメラなどでも採用されている。

HyperFlashとHyperRAM の具体的な製品を教えてほしい。

品田 現在、HyperFlashは、記憶容量が128M〜512Mビットの製品を用意している (図9) 。将来的には4Gビットまで増やす予定だ。インスツルメント・クラスタ用途では、4Gビットもあれば十分だろう。HyperRAMについては64Mビット品を用意している。今後、256Mビットまで増やす計画を立てている。

MCP (Multi Chip Package) 品は、512MビットのHyperFlashと64MビットのHyperRAMを収めた製品や、256MビットのHyperFlashと64MビットのHyperRAMを収めた製品などを用意している。いずれもパッケージの実装面積は6mm×8mmと小さい。