※このインタビュー記事は、2018年1月に掲載した内容です。

山田祥之 氏

山田祥之 氏

2014年に「USB Type-Cコネクタ」が規格化され、それと同時に「USB PD(Power Delivery)」規格が2.0仕様へとバージョン・アップされた(最新はUSB PD3.0仕様)。表裏どちらの向きでも挿入できる小型コネクタを使って、高速データとともに最大100Wの電力を供給できる。この点が高く評価され、規格策定からわずか3年でノート・パソコンやパソコン周辺機器、スマートフォン、薄型テレビ、ACアダプター、パワーバンクなどの幅広い電子機器で採用されている。現在、世界中の多くのユーザーが利用するに至っている。

しかしUSB Type-C/USB-PDは、まだまだ市場規模は拡大していきそうだ。米サイプレス セミコンダクタ社は、このUSB Type-C/USB-PDを電子機器に適用する際に欠かせないコントローラICのトップ・メーカーである。今回は同社のワイヤード コネクティビティ製品事業部でシニア プロダクト マーケティング プリンシパルを務める山田祥之(やまだ・よしゆき)氏に、USB Type-C/USB-PD対応コントローラICの市場動向や、同社の製品戦略、競合他社品に対する強みなどについて聞いた

(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)。

サイプレス セミコンダクタ社のUSBコントローラIC市場での状況を教えてほしい。

山田 当社は、USBコントローラICの「老舗」メーカーである。「USB1.1」仕様が1995年に策定された後、1996年に最初の製品を市場に送り出した。その後、USB仕様がアップデートされるたびに、新仕様に対応したUSBコントローラICを製品化し続けてきた。

そして2015年には、USBコントローラICの累積出荷個数は14億個を超えた(図1)。これは世界第2位の数量である。恐らく、2018年初頭には、累積出荷数量で第1位の座に就く見込みだ。

なぜ、あと約半年で現在第1位の半導体メーカーを追い抜けるのか。

USB Type-C/USB PD対応コントローラIC市場は、2018年以降も拡大し続けると見ているのか。

山田 まだまだ伸び続けるだろう。2019年第2四半期ごろからは、自動車でもUSB Type-C/USB PD対応コントローラICの搭載が始まる予定だ。現在、欧州の自動車メーカーを中心に準備を着々と進めているところだ。

日本の自動車メーカーの動きはどうか。

山田 欧州の自動車メーカーに比べると遅れている感がある。しかし、いずれ国内メーカーも搭載してくるはずだ。

アプリに応じて最適なICを用意

現在、サイプレス セミコンダクタ社は、どのようなUSB Type-C/USB PD対応コントローラICを製品化しているのか。

山田 現在、当社では、6種類のUSB Type-C/USB PD対応コントローラICを製品化している。ファミリ名で言えば、「CCG1」、「CCG2」、「CCG3」、「CCG3PA」、「CCG4」、「CCG5」である。

それぞれのICは何が違うのか。

山田 いずれのICも、想定するアプリケーションに向けて集積する機能を最適化している。例えば、最初に製品化したのは、2014年に市場投入したCCG1であり、これはType-Cとしては初代となるデスクトップ・パソコンやノート・パソコンへの搭載に向けたものだ。

集積する機能は、どうやって決めているのか。

山田 USB Type-C/USB PD対応コントローラICには、基本的に3つの機能を集積することが求められる。具体的には、VBus機能、CC/Vconn機能、Data機能である(図3)。

それぞれの機能を簡単に説明すると、VBus機能は、USBケーブルを介して電源電圧を供給する際に必要なものだ。5〜20Vの電源電圧範囲に対応すると同時に、最大で5Aの電流を供給することが求められる。

ON/OFFのスイッチ、過電圧や過電流保護、レギュレーションなどの機能がこれに相当する。CC/Vconn機能は、USB Type-C規格で追加されたCC(Configuration Channel)信号とVconn信号の取り使いに必要なもの。Data機能は文字通り、データ信号の取り扱いに必要な機能であり、例えば「USB 3.1 Gen1」または「USB 3.1 Gen2」に合わせたMUXの制御であったり、USBによる各種充電規格の検出を行うことが求められる。

この3つの機能はそれぞれ、複数のコンポーネントから構成されている(図4)。アプリケーションによって、必要なコンポーネントが異なる。このため当社の6製品では、ターゲットとなるアプリケーションを定めて、それに必要な回路コンポーネントを吟味して搭載していた。

例えば、前述のCCG1は、ターゲットのアプリケーションをデスクトップ・パソコンやノート・パソコンに定めて、とにかく市場に早く投入することを重視して「PD MGR」と「CC PHY」、「MCU」という3つの回路コンポーネントだけを集積して製品化した。もし、足りない機能があれば、外付け部品で補うという製品コンセプトである。

残る5製品は、どのようなアプリケーションをターゲットにしているのか。

山田 CCG2は、EMCA(Electronically Marked Cable Assembly)やモバイル機器をターゲットにしたUSB Type-C/USB PD対応コントローラICである。集積した機能は、CCG1に集積した3つに加えて、「CC Terms」と「CC ESD」を合わせた5つのコンポーネントである。

CCG3は、高機能/高集積バージョンだ。マルチファンクションアダプターやUSBドングルを始め、ハイスペックなアプリケーションをターゲットとしている。集積したコンポーネントは、一気に18個に増えた。なおその後、製品化したCCG3PAは、CCG3をベースに、ACアダプターやパワーバンク、充電器に最適化したICである。集積した回路コンポーネントは16個に絞った。

CCG4は、ノート・パソコンやデスクトップ・パソコン、ドッキング・ステーションをターゲットにしたICである。CCG2をベースにしており、集積した回路コンポーネントはCCG2に5つの回路コンポーネントに、「VCONN」を追加した6個である。

CCG5は、CCG4と同様にノート・パソコンやデスクトップ・パソコン、ドッキング・ステーションをターゲットにしたもので、BOM(Bill of Materials)コストを削減すべく集積化を進めた。集積化した部品コンポーネントは20個と多い。

次世代品の開発ロードマップは、どうなっているのか。

山田 すでに開発に着手している。2018年に次世代品である「CCGX」を市場に投入する予定だ。高集積化をさらに進めかつターゲットとなるアプリケーションにフォーカスした製品になる計画である。

相互接続性の高さが競争力の源泉

USB Type-C/USB PD対応コントローラIC市場では、シェアが約35%と高い。その理由は何だと分析しているのか。

このほかに、競合他社品に比べて優れている点はあるのか。

山田 機能的にも優れている点もある。それは、フィールドにおいてファームウエアをアップデートする機能を備えている点だ。最新のUSB PDスペックに準拠するため、あるいは機能拡充のため、ファームウエアを更新することが求められる。サイプレスのソリューションでは電子機器がユーザーの手元に渡った後でも、ファームウェアをアップデートすることが可能になる。つまりユーザーは常に最新の状態で利用できるわけだ。

実現方法は2つ用意している。1つは、ホスト・マイコンからI2Cインターフェースを介してUSB Type-C/USB PD対応コントローラICのファームウエアを介してアップデートする方法。もう1つは、 CC信号を使ってファームウエアを書き換える方法である。この方法ならば、ホスト・マイコンを搭載していないACアダプターや充電器、ケーブルでもファームウエアのアンプデートが可能になる。

開発サポートの状況を教えてほしい。

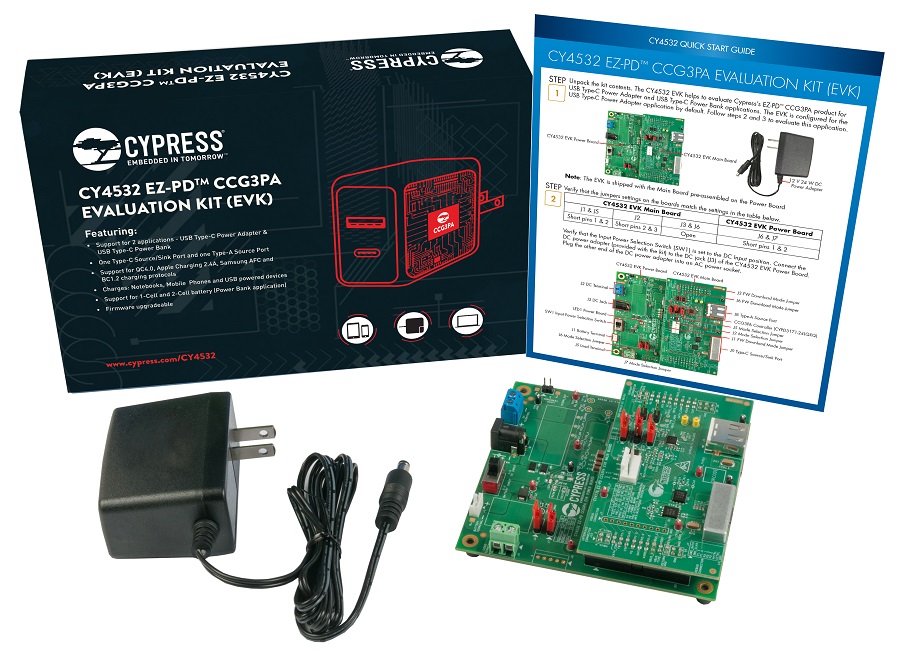

山田 例えば、CCG3PAを搭載した開発キット「CY4532 EZ-PD CCG3PA」を用意している。これは、PPS(Programmable Power Supply)や米Qualcomm社のQuick Charge(QC) 4.0プロトコルとともに、USB PD 3.0仕様に準拠している。ACアダプターや充電器、パワーバンクなどの開発に向ける。メイン・ボードや電源ボード、ACアダプター、クイック・スタート・ガイドなどを同梱する。このほかソフトウエア開発キット(SDK)や回路図、Garberデータなどを用意している。