※このインタビュー記事は、2019年9月に掲載した内容です。

山田祥之 氏

山田祥之 氏

ノート・パソコンやタブレット端末、薄型テレビなどを購入すると漏れなく1つ同梱されているACアダプタ(充電器)。このACアダプタに対して、不満を持つエンド・ユーザーは少なくないだろう。新しい機種に買い替えると、古いACアダプタはもう使えずに、無用の長物になってしまうからだ。机の引き出しの中を見ると、使えなくなったACアダプタがいくつも眠っているという人も少なくないだろう。

さらに当然ながら、そうしたACアダプタには電子機器間での互換性がない。ノート・パソコンやスマートフォン、タブレット端末、デジタル・ビデオ・カメラ、電気シェーバーなどを1つのACアダプタで使い回したり、充電したりすることはできない。このため出張や旅行に出掛ける際は、いくつものACアダプタをバックに詰める必要がある。ただただ、重いだけある。

現在、こうした課題を解決するプロジェクトに取り組んでいるのがサイプレス セミコンダクタだ。プロジェクトの名称は、「バレル・コネクタ・リプレースメント(BCR:Barrel Connector Replacement)」である。現在のACアダプタで主流になっているバレル・コネクタのUSB Type-Cコネクタへの置き換えを促進することを目指す。そこで今回は、同社のMCU&コネクティビティ事業部 ワイヤード部門でマーケティングディレクターを務める山田祥之(やまだ よしゆき)氏に、プロジェクトの概要や、着手したキッカケ、推進することによって得られるメリット、対応するコントローラICなどについて聞いた。

(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)

「バレル・コネクタ・リプレースメント(BCR)」と呼ぶプロジェクトの概要や目的を教えてほしい。

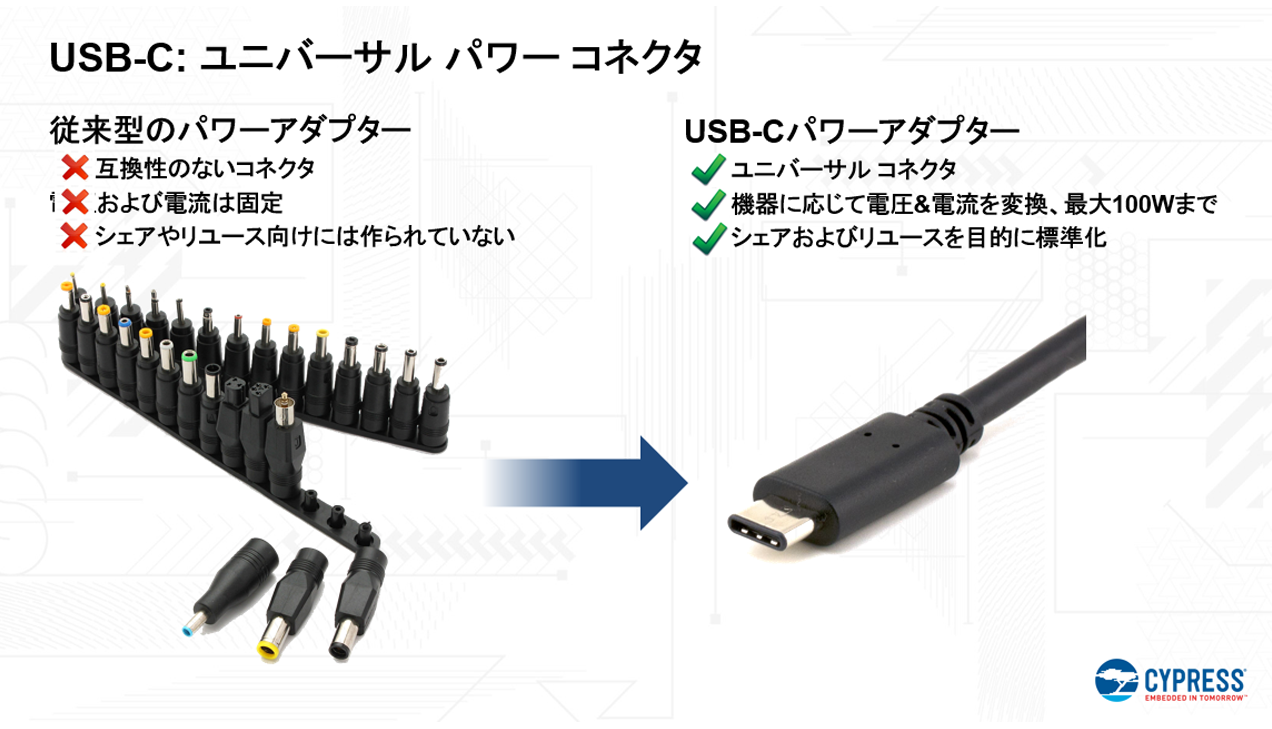

山田 現在、ノート・パソコンやタブレット端末、スマートフォン、薄型テレビ、デジタル・カメラ、電気シェーバーなどを購入すると、ACアダプタ(充電器)が1つ同梱されている。そのACアダプタに採用されているコネクタは、バレル・コネクタ、もしくは各社独自コネクタである(図1)。

バレル・コネクタは、同軸ケーブルの接続に対応した円筒型のコネクタだ。しかし、外形寸法に関する標準規格は存在しておらず、各社で直径や長さがバラバラである。各社独自コネクタも当然ながら、それぞれの電子機器メーカーで形状が違う。従って、相互接続性(インターオペラビリティ)は一切確保されていない。

このため、ACアダプタ(充電器)のほとんどはリユースできない。同じ企業のノート・パソコンでも、製品の世代が変われば、古いACアダプタ(充電器)は使えなくなる。そうしたACアダプタ(充電器)はいずれ、机の引き出しの奥深くに押し込まれるか、ダンボールに詰め込まれるかのどちらかである(図2)。

こうした背景もあって、現在エレクトロニクス業界では「e-Waste(電気電子機器廃棄物)」が大きな問題に浮上している。市場調査会社によると、世界全体で1年間に100万トンものe-Wasteが発生しているという(The Global e-Waste Monitor 2017)。

これらの問題を解決したい。そこで着手したのがBCRプロジェクトである。ACアダプタ(充電器)が採用されているバレル・コネクタや独自形状のコネクタを、USB Type-Cコネクタに置き換えることを目指す。各社独自のコネクタを使うのではなく、標準規格としてUSB Type-Cコネクタを採用してもらえるよう、さまざまな電子機器メーカーに現在採用を働き掛けている。

なぜ標準規格として、USB Type-Cコネクタを選んだのか?

山田 USB Type-Cコネクタを採用すると、「PD(Power Delivery)」という仕様が使えるようになる。これを利用すれば、最大100Wの電力を供給できるため、多くのアプリケーションに適用可能だ。さらに、USB Type-C規格ではコネクタ形状が標準化されているため、電子機器間の相互接続性もしっかり確保できる。オルタネート・モードも用意されているため、ThunderboltやHDMI、DisplayPortなどの高速データ信号も伝送できる(図3)。

しかも、USB Type-C規格は普及のペースが早い。2015年に登場した以降、ノート・パソコンやスマートフォン、タブレット端末、パソコン周辺機器などのさまざまな電子機器に採用された。今後、5年を考えれば、自動車への搭載も進むだろう(図4)。さらに今後10年では、コードレス掃除機や電気シェーバーなどの組み込み機器への搭載が進むはずだ。

世界にはさまざまな標準化団体が存在している。そうした団体は、ACアダプタ(充電器)の標準化については、どのようなスタンスを取っているのか?

山田 例えば、USBインターフェースの普及促進に取り組む業界団体「USB-IF(USB Implementers Forum)」は、欧州諸国や中国などに対して、ACアダプタ(充電器)にUSB規格に準拠したコネクタを採用することを実際に働き掛けている。これを受けて、各国の安全機関などが電子機器メーカーに対して意見を出しているようだ。しかし、この取り組みには強制力がない。このため、各国の電子機器メーカーの動きは鈍い。

こうした状況下で、なぜサイプレスはBCRプロジェクトを始めたのか。

山田 電子機器メーカーとエンド・ユーザーの双方にメリットがある取り組みならば、自然にUSB Type-Cコネクタに移行して行くと考えたからである。

普及のカギはコスト上昇分の抑制

BCRプロジェクトを成功させるには、何がポイントになると考えているのか?

山田 ポイントは2つあるだろう。1つは、バレル・コネクタや独自形状のコネクタからUSB Type-Cコネクタに移行する際のコストを抑えること。コストが大きく増えてしまえば、電子機器メーカーの多くが移行に二の足を踏んでしまう危険性が高まるからである。

もう1つは、出力電圧と出力電流が可変であることだ。これを実現できなければ、形状を標準化できても、1つのACアダプタ(充電器)をさまざまな電子機器で使い回すことができない。つまりリユースできない。この点については、USB Type-C PD(Power Delivery)規格に準拠していれば問題ない。USB Type-Cでは、電力を供給するACアダプタ(充電器)と、電力供給を受ける電子機器の間でネゴシエーションし、必要な電圧と電流を決められる。従って、1つのACアダプタ(充電器)を様々な電子機器で使い回すことができる。

12V出力を標準サポート

BCRコントローラICとは、どのような製品化なのか説明してほしい。

図5: BCRコントローラIC

サイプレス セミコンダクタは、BCRコントローラIC「CYPD3177」を製品化している。パワーMOSFETや8個の抵抗器を外付けするだけで、USB Type-Cコネクタを介した電力供給が可能になる。サポートする固定電圧は、5V、9V、12V、15V、20Vの5つである。

山田 現在販売しているBCRコントローラICの型番は「CYPD 3177」である(図5)。当社の既存製品であるUSB Type-CコントローラIC「CCG3PA」をベースに開発した。特徴は、当社独自の市場調査の結果、標準的にサポートする固定電圧として5V、9V、12V、15V、20Vの5つを選択した点にある。最大出力電流は5A。つまり20V/5A時に最大100Wの電力を出力できる。

なぜ、5つの電圧を選んだことが特徴になるのか?

山田 実は、USB PD規格では、サポートが必要な電圧の中に12Vは含まれていない。例えば、15W出力までの電子機器であれば5V、27W出力までの電子機器であれば5Vと9V、60W出力までの電子機器であれば5V、9V、15Vを必ずサポートすることが明記されている。この中に12Vは含まれていない。

つまり、12Vをサポートしても構わないが、決してサポートが必須なわけではない。しかし当社の調査では、12Vが広く採用されていることが分かったので、敢えて12Vを固定電圧としてサポートした。

このほかに、CYPD 3177にはどのようなメリットがあるのか。

山田 PDプロトコルをサポートしただけでなく、VBUS端子とCC端子の間の短絡保護機能を搭載している点がメリットに挙げられるだろう。搭載した理由は2つある。1つは、CC信号は非常に重要なため、短絡が発生すると制御不能の事態に陥る危険性があること。もう1つは、VBUS端子とCC端子は物理的に隣り合った位置にあることだ。このほかファームウエアの開発が不要なことも大きなメリットである。ドロップ・インで使える。

BCRコントローラICは、ACアダプタ(充電器)側に搭載するのか、それともスマート・スピーカーなどの電子機器側に搭載するのか。

山田 BCRコントローラICはレセプタクル側に搭載する。つまり、電力供給を受ける電子機器側に実装するわけだ。外付け部品としてはVBUSのオン/オフを切り替えるMOSFETと、8個の電圧/電流設定用抵抗器だけで済む。もちろんサイプレスは、このBCRに対応するACアダプタ(充電器)側にもソリューションを持っている。

なぜ、出力電圧と出力電流は外付け抵抗器で設定するのか。外部からのデジタル信号入力で設定する方法を採用しない理由は何か?

山田 基本的に、電子機器の電源電圧と供給電流は、当初の設定が変わることはない。多くの場合、固定しても問題ない。このため、安価で簡単に扱える外付け抵抗を使って設定する方法を採用した。ただし、I2Cインターフェースを搭載しているため、内部レジスタの値を直接書き換えれば、電源電圧と供給電流をダイナミックに変更することもできる。

費用対効果は高い

先ほど、BCRプロジェクトを成功させるポイントとしてコスト低減を挙げていたが、パレル・コネクタに比べて部品コストの上昇分は実際にはどの程度なのか?

山田 コネクタ自体のコストは、USB Type-Cコネクタの方がパレル・コネクタに比べれば高い。しかも、それにBCRコントローラICとMOSFET、8個の抵抗器のコストが加算される。もちろん当社は、普及を推進するために、BCRコントローラICの価格を比較的安く設定しているが、それでも電子機器単体当たりで50〜100円の部品コストの上昇が避けられない。

この部品コストの上昇分では、普及させるのは難しいと考えるのか?

山田 いや、BCRプロジェクトについては、レセプタクル側の部品コストだけでなく、もっと大きな視点で費用対効果(コスト・パフォーマンス)を評価すべきだろう。

USB Type-Cコネクタを採用すれば、ACアダプタ(充電器)のコストを削減できるようになる。ACアダプタをリユースできるようになるからだ。従って、それらをスマート・スピーカーやスマートフォンなどの電子機器に同梱しなくて済むようになる。その分だけコストを削減できる。さらに、ACアダプタの調達や在庫管理の担当者が不要になるため、人件費削減の効果もある。

エンド・ユーザーのメリットも大きい。ACアダプタとケーブル1本を持っていくだけで、パソコンやスマートフォン、電気シェーバーなどを充電できるようになる。もう、各電子機器の専用ACアダプタをいくつも持ち運ばなくて済む。

加えて、BCRプロジェクトの推進にはもう1つ大きなモチベーションがある。それは前述のe-Wasteを削減できることだ。つまり社会貢献というメリットも得られる。

こうした点を考慮すれば、今後、普及して行くということか?

山田 その通りである。ACアダプタがリユースできるなどのコスト削減分野やe-Wasteの削減などを考慮してもらえれば、USB Type-Cコネクタへの置き換えを推進する電子機器メーカーの数はどんどん増えて行くはずだ。

誰も不満はない

ACアダプタのリユース化が進めば、これまでそれらを製造していた電源メーカーは市場を失うことになる。電源メーカーの賛同は得られるのか?

山田 実は、電源メーカーは単純なACアダプタの製造/販売ではほとんど利益を上げられていないという現実がある。コスト要求が非常に厳しいからだ。そうであれば、早い段階で共用化やリユース化に移行した方がいい。つまり誰も不満はない。このため電源メーカーの賛同は得られるだろう。

USB Type-Cコネクタを電源供給に利用する電子機器の現状について教えてほしい。

山田 USB Type-Cコネクタを電源供給に採用するデバイス(電子機器)は、急速に増えている。ノート・パソコンは250モデル以上、スマートフォンは60モデル以上、サードパーティー企業が販売するパソコン周辺機器やモバイル・バッテリー(パワー・バンク)は500モデルが製品化されている(図6)。このほかにも、スマート・スピーカーや、デジタル・ビデオ・カメラなども対応モデルが登場している。

今後も対応モデルはどんどん増えていくだろう。この結果、BCRプロジェクトに対する電子機器メーカー側のメリットもエンド・ユーザー側のメリットも大きくなっていくだろう。

競合する半導体メーカーの動きはどうか?

山田 競合する半導体メーカーの中にも、当社と同じ方向を目指す動きがある。当社が製品出荷を開始した6か月以上後に、同様の機能を持つ半導体チップが競合他社から製品化されている。さらに、中国企業も製品開発を進めているという動きもある。

ただし当社は、USB Type-C PDコントローラIC市場では、35%のシェアを獲得しており、業界トップの地位にある。実績が豊富であるため、相互接続性に対する信頼性が極めて高いという競争優位性がある。

評価キットは用意しているのか。

図7: 評価キット

型番は「CY4533」。3.7cm×2.5cmと小さい基板に、BCRコントローラIC「CYPD3177」やパワーMOSFET、電圧/電流設定用のダイヤル式抵抗器、USB TyペーC対応レセプタクル、DC出力端子、外付けマイコンとの接続用I/O端子などを搭載した。

山田 用意している。型番は「CY4533」である(図7)。BCRコントローラIC「CYPD3177」のほかに、ダイヤルを回すと抵抗値を選べる抵抗器や、USB Type-C対応レセプタクル、電源出力端子、I2Cインターフェースに対応した出力端子などを搭載した。評価キットと充電器を接続すれば、両者がネゴシーエションして、設定した通りの電圧と電流を供給してくる様子を確認できる。この電圧/電流は、スマート・スピーカーなどのアプリケーションにそのまま供給可能だ。

バレルコネクタを簡単3ステップでUSB Type-Cに変換!

CY4533 EZ-PD™ BCR Evaluation Kit

メーカインタビューでもご紹介したCY4533 EZ-PD™ BCR Evaluation Kitを発売中です。

BCR Kitは、バレルコネクタをパワーデリバリー機能付きUSB-Cコネクタに容易に変換できるキットです。

開発製品を希望するUSB Power Deliveryプロファイルに対応したUSB-C電源アダプターから給電できるようになります。