下倉剛 氏

下倉剛 氏

空前の好況期を迎えている半導体メモリ市場。WSTS(世界半導体市場統計)の調査によると、DRAMやNAND型フラッシュ・メモリなどが含まれるメモリ分野は、2017年に対前年比61.5%増という驚異的な伸びを見せた。2018年に入っても、その勢いにかげりは見えない。2018年は、同26.5%増(予測値)が期待できそうだ。2019年は成長率が若干鈍る見込みだが、それでも同3.7%増(予測値)というプラス成長を確保できそうだ。

こうしたメモリ市場を牽引している半導体メーカーの1社が米Micron Technology(マイクロンテクノロジー)社である。同社は、DRAMに加えて、NAND型フラッシュ・メモリやNOR型フラッシュ・メモリなども手掛ける世界的な総合メモリ・メーカーだ。

その同社が現在、市場開拓に特に力を入れているのがSSD(Solid State Drive)である。SSDとは、NAND型フラッシュ・メモリを使って構成した外部記憶装置(ストレージ装置)である。NAND型フラッシュ・メモリの大容量化と低コスト化が進んでいるため、ライバルとなるハード・ディスク装置(HDD)を急ピッチに置き換えており、市場が急拡大している。今回は、同社の日本法人であるマイクロン ジャパンで代理店営業本部 本部長を務める下倉剛(しもくら・ごう)氏に、マイクロンテクノロジーが製品化するSSDの特徴や強み、日本市場に対する販売戦略、今後の製品ロードマップなどについて聞いた(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)

メモリ・ベンダーは世界に複数存在する。その中でマイクロンテクノロジーは、どのような位置付けか。

下倉 当社は、世界に数少ない「不揮発性メモリと揮発性メモリのワンストップ・ショップ」である。

NAND型フラッシュ・メモリだけでなく、DRAMもNOR型フラッシュ・メモリを手掛けている(図1)。

しかも、NAND型フラッシュ・メモリについては、SLC(Single Level Cell)、MLC(Multi-Level Cell)、TLC(Triple Lever Cell)、QLC(Quad Level Cell)の4種類すべてを取りそろえている(図2)。

SLC、MLC、TLC、QLCといったNAND型フラッシュ・メモリはどのような違いがあり、どのように使い分けているのか。

下倉 最初に開発されたのはSLCで、その後にMLCが登場した。MLCは、1つのセルに2ビットの情報を格納できるため記憶容量を増やせる。

しかしMLCが登場した当初は、市場にはアレルギー反応があった。記憶容量は増えるが、信頼性が低下するという懸念があったからだ。ただしその後、技術が改良されて行くとともに、ファームウエアも進化した。その結果、そうした懸念はだいぶ払拭され、MLCへの移行が一気に進んだ。さらにその後、1つのセルに3ビットの情報を格納できるTLCが登場し、最近になって1つのセルに4ビットの情報を格納できるQLCも実用化段階を迎えた。当社では、2018年秋にQLCを搭載したSSDの量産を始める。

ただし市場ではまだ、TLCやQLCといった多ビット・セルに対するアレルギー反応が残っているのも確かである。例えば、「組み込み機器にはMLCを使いたい」「信頼性が必要な機器のためSLCがどうしても必要」などの声だ。そこで当社はNAND型フラッシュ・メモリの「適材適所」を実現するために、SLCからQLCまでのラインナップを用意している。民生機器であればTLCやQLCを、組み込み機器などの高信頼性が求められる用途ではSLCやMLCを使ってもらっている。

「味付け」が違う

マイクロンテクノロジーのSSDの強みはどこにあるのか。

下倉 エンタープライズ用途に向けたNAND型フラッシュ・メモリを、スタンダード用途向けのほかに用意していることだ。

製造したNAND型フラッシュ・メモリの中からデータ保持時間が長いものだけをスクリーニングすることでエンタープライズ用とする。しかも、それに合わせてファームウエアも最適化している。具体的には、特定のNAND型フラッシュ・メモリだけが劣化しないように書き込み回数が均一になるように制御する。もちろん、民生用SSDでも同様の制御を採用しているが、エンタープライズ用では「より贅沢」に制御している。そもそも民生用SSDのファームウエアと、エンタープライズ用のファームウエアは大きく異なる。つまりSSDの「味付け」が違うわけだ。

どのような用途に向けた SSD を用意しているのか。

下倉 現在当社では、民生用とクライアント用、クラウド用、エンタープライズ用という4種類のSSDを製品化している。

民生用SSDとは一般電気量販店で購入できる製品だ。「Crucial」というブランド名で展開している。この民生用SSDとそれ以外の3種類のSSDの大きな違いは、アフター・サポートとデザイン・サポートの有無にある。民生用SSDでは提供していないが、それ以外の3種類では提供している。

アフター・サポートやデザイン・サポートとは具体的にどうようなものか。

下倉 アフター・サポートとしては不良解析がある。

顧客側で何らかのトラブルが発生した場合は、すぐに不良解析を実施して、その結果を返すことが可能だ。

日本にラボを置いているため、大抵のケースは日本で対応できる。日本で対応できない場合はシンガポールで解析することになる。

デザイン・サポートは、システムの相性への対応やソフトウエア的な調整などが対象になる。例えば、「動かない」というクレームをいただいた場合は、SSDを組み込むシステムの基板を顧客から借りて、実際の環境下でテストして問題点を把握する。そうして「こういう環境/条件であれば問題なく動作します」といった回答を返すことになる。

アフター・サービスはどのくらいの期間で対応してくれるのか。

下倉 TAT(Turn Around Time)は、早ければ2週間。長くても6週間で対応することが可能だ。

アフター・サービスとデザイン・サポートの手厚さや反応の速さは、競合他社と比べるとどう評価できるか。

下倉 NAND型フラッシュ・メモリを扱う外資系メーカーでは、日本国内にラボを置いているのは当社だけだ。

従って、外資系メーカーの中で比較すれば、少なくとも反応は最も速い。国内メーカーと比較すると、遜色ないレベルの手厚さと反応の速さを提供していると自負している。

すべてを自社で手がける強み

クライアント用とクラウド用、エンタープライズ用という3つのSSDの違いは何か。

図3:成長が続くSSD市場

クライアント用SSD市場の記憶容量別占有率推移と、市場規模推移の予想である。記録容量別占有率のグラフからは、大容量品への移行が急ピッチに進むことがわかる。一方、市場規模推移のグラフからは、市場規模(販売台数)と1台当たりの記憶容量が急伸することが分かるだろう。入出力インターフェースはNVMe(PCI Express)搭載品が主流になると予想する。

下倉 クライアント用とは、主に業務用パソコンに向けたSSDである(図3)。クラウド用SSDは、サーバや産業用パソコンなどが主なアプリケーションである。エンタープライズ用SSDは、メインフレーム機やオフィス・コンピュータ、企業用サーバなどで使われている。

クライアント用 SSDは、民生用SSDでも使っているスタンダード向けNAND型フラッシュ・メモリを採用している、一方、クラウド用SSDとエンタープライズ用SSDはエンタープライズ向けNAND型フラッシュ・メモリを使う。両者の最大の違いは搭載するファームウエアにある。性能で比較すると、書き込み/読み出し(リード/ライト)速度や信頼性、保守期間など、ほとんどの点でエンタープライズ向けNAND型フラッシュ・メモリが上回る。しかし、ビット当たりの単価はスタンダード向けNAND型フラッシュ・メモリの方が低い。

市場ではさまざまなベンダーがSSDを製品化している。そうした競合他社品と比較した際のメリットは何か。

下倉 SSDの専業ベンダーだと、さまざまな半導体メーカーが製造したNAND型フラッシュ・メモリをスポットで購入して、SSDを組み立てている。

一方当社は、自社で製造したNAND型フラッシュ・メモリだけで構成できる。これは大きなメリットである。自社で製造しているため性能を知り尽くしてものを使える上に、すべて品質管理できるからだ。

性能と信頼性の点で、SSD専業ベンダーを上回る。価格については、アフター・サービスやデザイン・サービスを含めれば割安なケースが多いと言えるだろう。

SSDコントローラICは、自社で製造したものか、それとも他社から購入したものか。

下倉 Client系2200シリーズ以降のNVMeはMicron社設計だが、その他Marvelかmicrosemi製となっている。

SSDコントローラICは非常に重要な部品だ。それに合わせてファームウエアを開発しないと、NAND型フラッシュ・メモリを正しく制御できなくなる危険性があるからだ。特にQLCでは、その危険性がより一層高まる。

メリットはほかにもある。SSDコントローラICもNAND型フラッシュ・メモリもファームウエアも自社で開発しているため、何らかのトラブルが起きたときに、問題を特定しやすい。責任の所在をすぐに把握できる。

さらにファームウエアのアップデートについても、必要に応じて必要なときにすぐに実行できる。問題点があればすぐに対応できるため、完成度を高めやすい。外部から購入したSSDコントローラICを採用する場合は、こういうわけにはいかない。ファームウエアのプログラム・コードを開示していないケースが少なくないため、ファームウエアのアップデートを適宜実行することは難しい。

このほかに、競合他社と比べた際のメリットは何か。

下倉 当社がメモリしか扱っていない米国半導体メーカーである点は大きなメリットだと感じている。

総合電機メーカーの半導体部門だと、新しいアプリケーションの情報が、その企業の別の部署に流れてしまうという懸念をぬぐい去れない。

もちろん総合電機メーカーも十分な対策を打っているはずだが、不安感がどうしても残ってしまう。その点、当社はメモリしか扱っていない半導体メーカーだ。「ニュートラルである」という安心感がある。これは、比較的大きなメリットだろう。

大容量品や高速インターフェース品の投入を予定

それぞれの製品について詳細を教えてほしい。

下倉 クライアント用は、「1100シリーズ」と「M500ITシリーズ」を用意している(図4)。

いずれも入出力インターフェースはシリアルATA(SATA)に対応する。それぞれで採用するNAND型フラッシュ・メモリが違う。1100シリーズは、32層の3次元(3D)TLCタイプを採用する。このため記憶容量は256G〜2Tバイトと大きい。一方、M500ITシリーズは、20nmプロセスで製造したMLCを採用する。このため記憶容量が32G〜256Gバイトと少ないが、信頼性が高い。低容量の組み込み機器に最適である。具体的には、自動車や工場管理、ロボットなどの用途に向ける。1100シリーズの置き換えで96-Layer 3D NAND搭載の1300シリーズが検討されている。

クラウド用とエンタープライズ用にはどのような製品を用意しているのか。

下倉 クラウド用は、「5200シリーズ」と「5210シリーズ」を用意した。いずれも入出力インターフェースはSATAを採用する。搭載するNAND型フラッシュ・メモリは異なる。5200シリーズは64レイヤーの3D TLCを、5210シリーズは64レイヤーの3D QLCを採用する。対応する記憶容量は、5200シリーズが240G〜7.68Tバイト、5210シリーズは1.92T〜7.68Tバイトである。

エンタープライズ用は「9200シリーズ」を用意した。入出力インターフェースはNVMeのGen3である。NAND型フラッシュ・メモリは32レイヤーの3D TLCで、記憶容量は1.6T〜11Tバイトに対応する。

今後の製品ロードマップを教えてほしい。

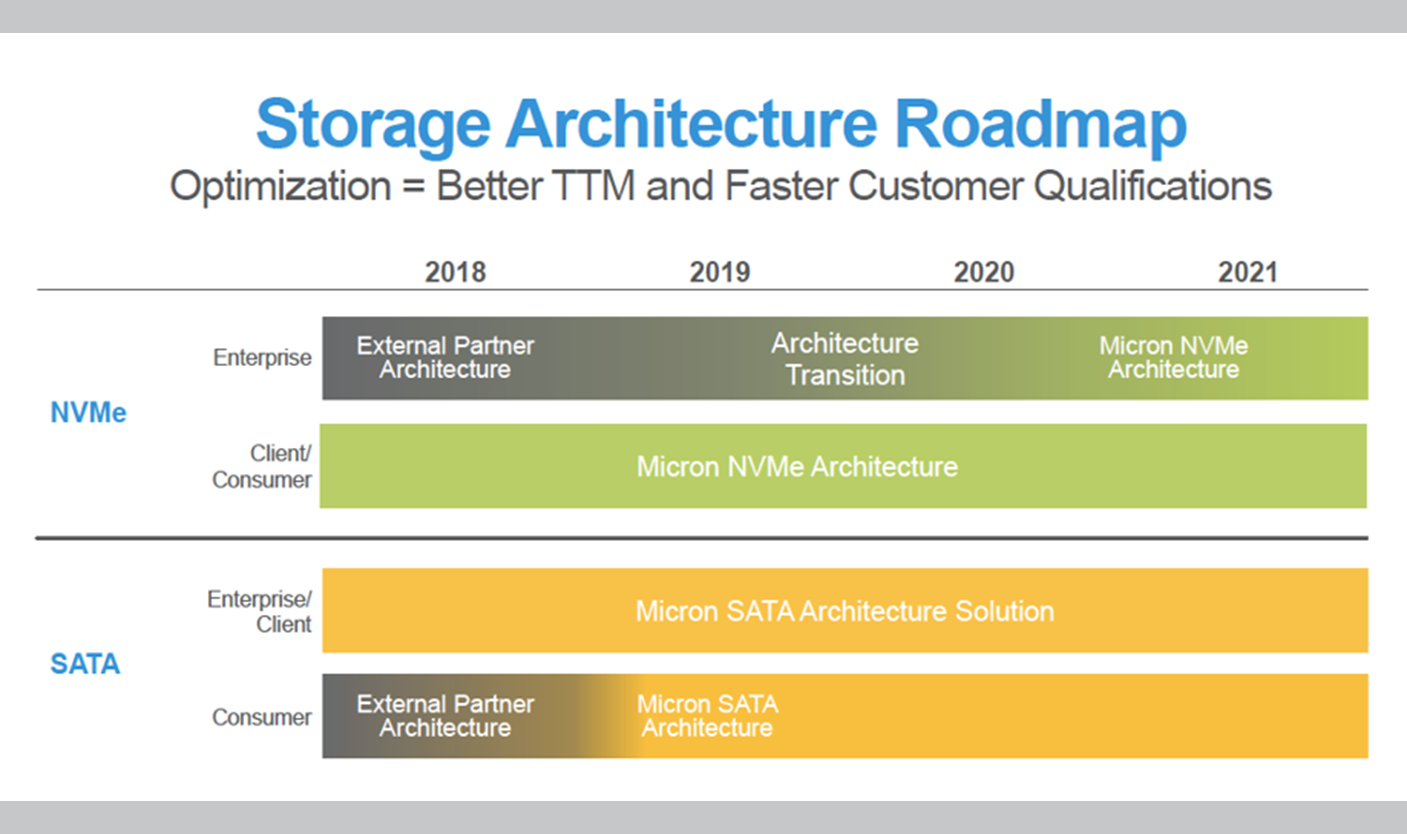

下倉 2018年後半から2020年後半の製品ロードマップを図5にまとめた。

エンタープライズ用では、NAND型フラッシュ・メモリにQLCを採用することで記憶容量を最大32Tバイトに高めた製品や、入出力インターフェースにPCIeのGen4を採用した製品などの投入を予定している(図6)。

さらにクライアント用でも、入出力インターフェースにPCIeのGen3やGen4を採用したNVMe SSDを製品化する計画である。

詳細は図を参照してほしい。

製品ラインナップ

-

- 3DTLC NAND搭載

- OEM認定済の信頼性

1100

容量:256GB~2TB

フォームファクタ:2.5inch/M.2 -

- SATA 6GB/Sインターフェース

- エンタープライズブレードサーバ及び

システムストレージの優れた性能 - 最適化されたエラー制御機能

5200

容量:240GB~7.6TB

・5200 ECO Read-Intensive ≤1 DWPD

・5200 PRO Read-Intensive <2 DWPD

・5200 MAX Mixed-Use 5 DWPD -

- 温度拡張品をラインナップ

- 長期供給に対応

M500IT

容量:60GB~240GB フォームファクタ:2.5inch/mSATA 動作温度:-40℃~+85℃