国吉和哉 氏

国吉和哉 氏

ここ数年、半導体業界の再編に向けた動きが活発だ。その背景の1つとして、半導体ユーザー側の変化が挙げられるだろう。これまで半導体市場を牽引していたパソコンやデジタル家電などに代わり、自動車や産業機器、IoT対応機器などの市場が急成長している。そうした市場において、いち早く優位な立場を構築したい。そうした意識が、各半導体メーカーを再編への道に導いているわけだ。

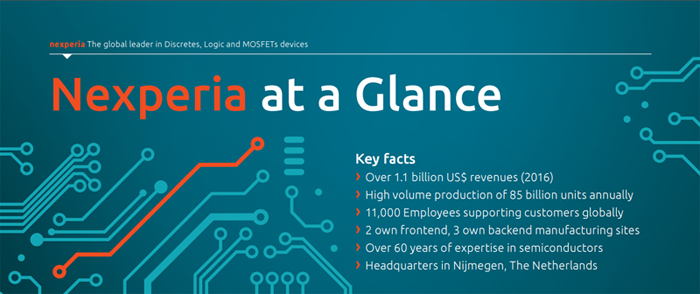

2017年2月に誕生したオランダNexperia(ネクスペリア)社も、そうした半導体メーカーの1社である。同社は、オランダNXP Semiconductor社のスタンダード・プロダクツ事業部(Standard Products Business Unit)が独立するかたちで誕生した。今回はNexperia社 日本支社の支社長を務める国吉和哉(くによし・かずなり)氏に、このタイミングで独立した理由や、新会社の役割や目標、特に注力する製品などについて聞いた。

(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)。

Nexperia社とは、どんな半導体メーカーか。

なぜ、NXP Semiconductors社はこのタイミングで、スタンダード・プロダクツ事業部を中国の投資会社(Beijing Jianguang Asset Management社)に売却し、独立させたのか。

国吉 実は、NXP社の中ではかなり前から、スタンダード・プロダクツ事業部のスピンアウトは検討されていた。

かつてのNXP社には、大きく2つの事業部門があった。1つは、車載ADAS向けミクスド・シグナルICや、産業機器向けマイコン、センサーなどを扱うHPMS(High Performance Mixed Signal)事業部。もう1つがスタンダート・プロダクツ事業部である。

この2つの事業部は、ユーザー(顧客)のオーバーラップはあるものの、違う点が数多くあった。ビジネスの進め方が違う。開発投資額が異なる。利益率が違う。確かに、利益率はHPMS事業部の方が高い。それから研究開発への投資額を引けば、その差はほとんどないのだが、グロス・マージン(粗利益)と言う指標で見れば確かに大きい。

そのため投資の優先順位は、決まって、HPMS事業部の方が高かった。これはスタンダード・プロダクツ事業部とすれば、歓迎すべき状況ではない。独立すれば、自分たちで得た利益は、自分たちが必要とする新製品の開発や製造ラインの拡充に使える。これが、独立を選んだ理由である。

独立によるデメリットはないのか。例えば、ミックスド・シグナルICとコモディティ製品を合わせて売り込む機会を失ってしまうのではないか。

国吉 その心配はない。NXP社とNexperia社は、会社が分かれても、パートナーシップを結んでいるからだ。今後も、両社が共同でリファレンス設計の開発に取り組む。さらに代理店を介して、両社の製品を一緒に売り込む活動も継続させる予定だ。

日本市場での売上/シェア拡大を目指す

Nexperia社が掲げる目標は何か。

国吉 コモディティ製品の専業半導体メーカーとして、売上高と市場シェアの両方を伸ばしていくことだ。2016年の売上高は11億米ドルで、ディスクリート半導体チップ市場におけるシェアは12%だった。

製品別の市場シェアはどうか。

地域別で見た市場シェアはどうか。

国吉 NXP Semiconductors社の前身は、Philips Semiconductors社であり、欧州の老舗半導体メーカーである。60年も前からディスクリート半導体チップの製造、販売を手がけている。このため、欧州では圧倒的に強い地位を築いている。

中国などのアジア地域でも市場シェアはかなり高い。しかし、日本における市場シェアは非常に低いと言わざるを得ない状況だ。これを改善しないといけない。ただし、10年前に比べれば、だいぶ状況は良くなっている。現在の日本での売上高と市場シェアは、10年前の約4倍に高まっている。

売上高と市場シェアが高まった理由は何か。

国吉 国内の半導体メーカーには申し訳ないことだが、チャンスを確実に生かしたためである。2010年にタイで発生した洪水で、製造ラインが止まってしまった日本国内の半導体メーカーがあった。そのとき、ピン互換品を提供している当社(当時はNXP社)に声が掛かったのだ。

今後、日本国内の半導体メーカーとどのように競争していく考えか。

国吉 確かに、日本には、ディスクリート半導体の分野で圧倒的に強いメーカーがある。しかし、決して当社は、そうした半導体メーカーに負けていないという自負がある。例えば、十分に大きな量産体制を確保しており、安定供給が可能だ。サポート力も負けていない。品質にも自信がある。実際に、国内自動車メーカーのティア1(Tier1)と呼ばれる企業に、多くの製品を収めており、過去に品質面で問題を起こしたことは一度もない。

品質管理の体制はどうなっているのか。

国吉 NXP社が所有する24時間稼働のクオリティ・ラボ(品質管理ラボ)を当社が引き続き利用できるようにする契約を結んだ。さらに、品質管理担当者を拡充して、ユーザーの要望に迅速に対応できる体制を敷いている。

ICパッケージの開発力が強み

技術の側面から見た場合、Nexperia社の強みは何か。

国吉 特に強みだと感じているのは、ICパッケージの技術力や開発力だ。その具体例としては、車載向けパワーMOSFETに向けたLFPAKが挙げられるだろう。表面実装に対応した小型パッケージで、熱伝導性が高いことが特徴だ。電子制御ユニット(ECU)に採用すれば、ユニット全体の小型化に貢献する。この点を評価されて、さまざまな車載機器メーカーに採用されている。

さらに、ESD保護ダイオードのパッケージについても、競合他社品に比べると小型であるため、スマートフォンなどの市場で圧倒的に強い状況を築いている。

なぜICパッケージの開発力が高いのか。

国吉 パッケージを組み立てるアッセンブリ(組み立て)工程を、社内で構築できる技術力を持っているからだ。組み立て機械も独自に開発している。このため、アイデアをそのまま実用化できるし、用途に応じて最適な特性のパッケージを数多く取りそろえることが可能になるわけだ。

トランジスタや標準ロジックなどでの強みは何か。

国吉 トランジスタの強みは圧倒的な品ぞろえを用意しているこが挙げられる。標準ロジックについても品ぞろえは豊富であり、市場シェア第1位のメーカーとほぼ互角の状況にある。

今後、市場拡大が特に期待できる製品は何か。

国吉 車載ECUの保護回路に向けたpチャネル型MOSFETである。これまで当社は、nチャネル品を中心に用意しており、pチャネル品の品ぞろえはなかった。既存のnチャネル品だと、昇圧回路が別途必要となる場合があるが、pチャネル品であれば不要だ。その分、小型化が可能になる。

かつて、半導体業界には、「将来、ディスクリート半導体市場は消えてなくなる」という予想があった。

今後、ディスクリート半導体市場全体の動向はどうなると見ているのか。

国吉 確かに、「半導体プロセス技術が進化することで、標準ロジックなどはいずれLSIに取り込まれてしまう」という予想が過去に存在していたことは事実だ。しかし、この予想は外れた。標準ロジックはなくならない。むしろ市場規模は今後も拡大するとみている。

なぜならば、半導体にとって新しいアプリケーションが次から次へと登場しているからだ。現在であれば、産業機器や自動車などである。新しいアプリケーションでは、LSIの仕様がすぐに固まらないが、市場に早く投入することが求められる。従って、外付けの標準ロジックが必要になる。