左から、樋口 禎浩氏、佐藤 啓紀氏、吉栖 孝弘氏、浅田一成氏、二村 正人氏

左から、樋口 禎浩氏、佐藤 啓紀氏、吉栖 孝弘氏、浅田一成氏、二村 正人氏

電子機器の設計/製造には、ハードウエアやソフトウエアに関する知識はもちろんのこと、品質管理や工業デザイン、測定/評価などの非常に幅広い技術が求められる。1年間に何百万台もの民生機器を量産する大手メーカーならばいざ知らず、生産量が1年間に数十〜数千台の産業機器メーカーや医療機器メーカーなどがこうした幅広い技術を漏れなく自前で用意するのは、かなり難しいと言えるだろう。

そこで重宝されているのが受託開発/製造企業である。Sohwa & Sophia Technologiesは、そうした企業の1つだ。同社は、ソーワコーポレーションが2009年にソフィアシステムズとの資本提携を経て誕生した。ソーワコーポレーションが得意とする基板設計技術と、ソフィアシステムズが持つハードウエア設計とソフトウエア開発の技術を組み合わせることで、幅広い受託開発/製造サービスの提供が可能になった。今回は、同社の第1事業部 開発1課 課長 浅田一成(あさだかずなり)氏、開発2課 課長 吉栖 孝弘(よしずみたかひろ)氏営業課アカウント・マネージャー樋口禎浩(ひぐち・ただひろ)氏に、同社の受託開発/製造サービスの特徴や、現在注力している分野、受託開発/製造の実績などについて聞いた。

(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)

現在、Sohwa & Sophia Technologiesではどのような事業を展開しているのか?

樋口 現在、当社の事業の8〜9割が受託開発/製造である。ソフィアシステムズの時代に提供していたエンジニア向け開発ツール販売の事業も継続しているが、現在この市場は価格帯が安くなっており、競争が激化している。そこで受託開発/製造の事業に軸足を移している。

この受託開発/製造の事業の中でも特に注力しているのが、クアルコム社のアプリケーション・プロセッサー「Snapdragon 410E/820E」や、NXPセミコンダクターズのアプリケーション・プロセッサー「i.MX 6x/7x/8x」を採用した電子機器の試作機開発である。

試作機開発ではどのようなサービスを展開しているのか。その守備範囲を教えてほしい。

樋口 ハードウエア設計とソフトウエアの設計の両方に対応できる(図1)。守備範囲は広い。ハードウエア設計であれば、基本設計仕様書をいただいてから、構造設計、回路設計、基板設計とそのシミュレーション、基板製造・実装、デバッグに対応できる。ただし、当社はファブレス企業なので、基板製造・実装は協力会社に委託する。ソフトウエア設計は、OSのポーティングとファームウエア開発に加えて、ドライバ・ソフトウエア開発やミドルウエア開発、アプリケーション・ソフトウエア開発にも対応できる。

特徴は、どのフェーズからでも引き受けられる点にある。「回路設計から」や「ファームウエア開発だけ」といった依頼にも対応できる。顧客のリソースが足りないところだけ、当社のサービスを利用することも可能だ。

電子機器の「下回り」開発を担当

実際の依頼で多いケースは、どのようなものか?

樋口 依頼が一番多いのは、次のようなケースだ。すなわち、顧客から概略仕様書の提供を受けるところから始まり、当社側で回路/基板設計を行って、試作基板を何枚か製造してハードウエアをデバッグし、OSのポーティングとドライバ・ソフトウエアの開発をしてから、成果物を顧客に納入するというケースである。

一方で、ミドルウエアやアプリケーションの開発は、顧客側で行うケースが多い。表示画面などの開発は専門的なセンスが必要であり、顧客の独自性を出せるところだからだ。つまり、当社は電子機器の基礎部分である「下回り」の開発を担当することになる。

クアルコム社のSnapdragonやNXPセミコンダクターズのi.MXといったプロセッサーを採用した電子機器の開発/製造に注力する理由は何か?

樋口 従来、産業機器や医療機器などの多くはマイコンを使っていたが、これをSnapdragonやi.MXといったアプリケーション・プロセッサーに置き換えるケースが増えているからだ。実際に産業機器や医療機器などでは、テンキー入力をタッチパネル入力に変更したり、液晶モニターやカメラを搭載したりする機種が増加している。こうした機種では、画像処理のためにアプリケーション・プロセッサーが欠かせない。

しかも、アプリケーション・プロセッサーは、クロック周波数が数GHzと高いためハードウエア設計の難易度が非常に高い。さらに、OSにはLinuxなどを採用しなければならない。つまり、開発エンジニアの目の前には、従来とはまったく違う世界が広がることになる。

こうした開発を、経験が乏しい電子機器メーカーがゼロから立ち上げようとすると、たくさんの時間とコストを浪費してしまうことになる。そこで当社が立ち上げを支援する。そうすれば、電子機器メーカーにはアプリケーション開発に専念できる。

アプリケーション・プロセッサーは多種多様な製品がある。その中から、Snapdragonとi.MXを選らんだ理由は何か?

樋口 i.MXを選択した理由は、ローエンドからハイエンドまで、圧倒的に多い製品のポートフォリオが用意されているからだ。当社の受託開発/製造サービスの8〜9割はこのi.MXを採用している。

Snapdragonを選んだ理由は、消費電力が非常に少ないからである。今後、産業用途や医療用途などでモバイル機器の案件が増えると予想している。そのとき、バッテリー駆動時間を延ばせるSnapdragonが採用されるようになるだろう。

アプリケーション・プロセッサーのSOM(System on Module)を使って開発するケースもあるのか?

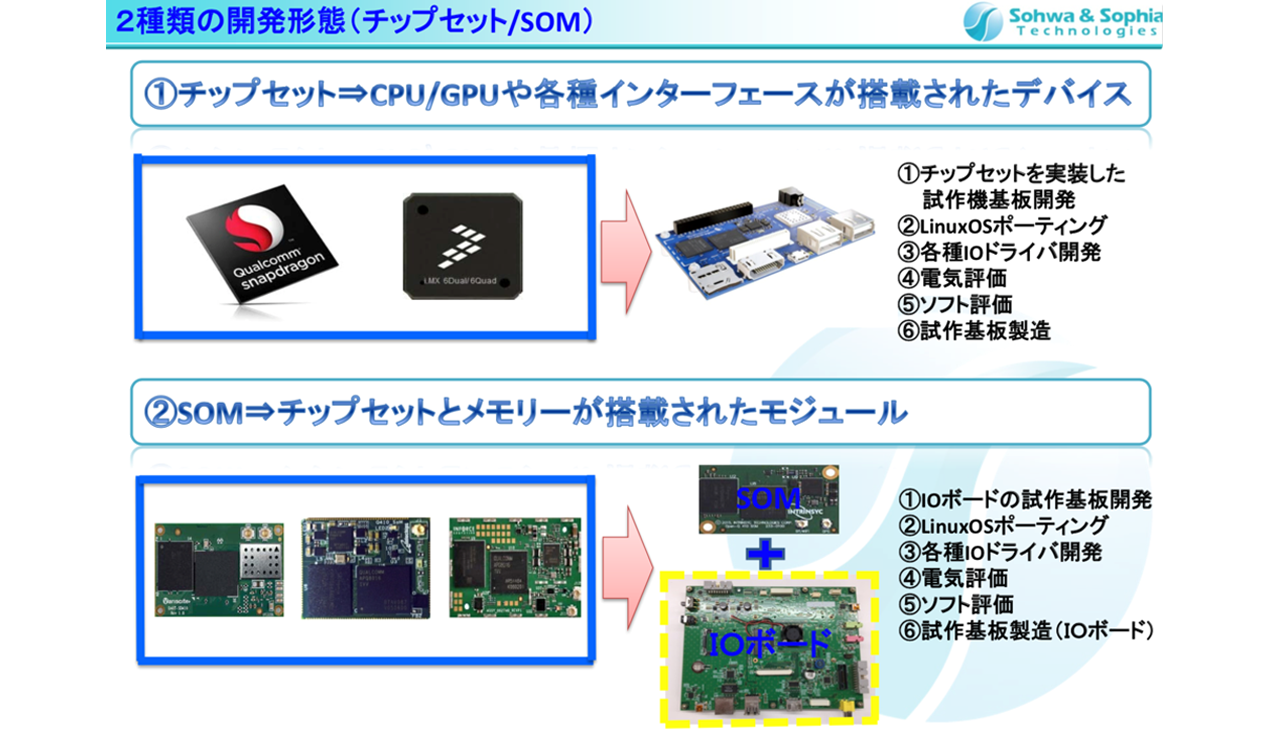

樋口 チップセットを使う開発と、SoMを使う開発の両方に対応できる(図2)。SoMは、プロセッサーとメモリ、パワーマネジメントIC(PMIC)などを1つのモジュールに収めており、これを使えば基板設計の工数を削減できる。ただしSoMは、10年を超える長期間供給を保証するものが少なく、信頼性試験についても産業機器メーカーが求める条件とマッチしているとは限らないため、当社では、チップセットを使うケースが多い。なぜならば、産業機器メーカーなどの顧客が多いからだ。産業機器は、長期間にわたって供給を保証する必要がある上に、比較的厳しい信頼性試験をクリアする必要がある。

シミュレーション技術に強み

電子機器の受託開発/製造サービスを提供する企業として、ハードウエア設計における強みは何か?

浅田/吉栖 大きく分けると6つある。1つは、シミュレーション技術を持っていること。2つ目は、4万2000件を超える実績があること。3つ目は筐体デザインも手がけていること。4つ目は、FPGA設計にも対応可能なこと。5つ目は、さまざまな信頼性試験や規格適合性テストに対応できること。6つ目は、多くのEMSパートナー企業との関係を構築していることである。

シミュレーション技術については、SI(Signal Integrity)解析とPI(Power Integrity)解析、EMI(Electro-Magnetic Interference)解析、電磁界解析のそれぞれに対応したツールを持っており、必要に応じて活用できる体制を整えている(図3)。特に、アプリケーション・プロセッサーはクロック周波数が数GHzと高いと同時に、メモリ・インターフェースがDDR3/DDR4に対応しているためSI解析は欠かせない。メモリ・インターフェースのデータ信号波形は、ソフトウエアと密接な関係がある。それはデータ信号波形に応じて、DDR3/4にアクセスするタイミングを微調整する必要があることだ。具体的には、データ信号波形に応じてレジスタに書き込む遅延時間を設定しなければならない。

この微調整の作業は、どのくらい大変なのか?

樋口 作業が順調に進めば、ハードウエアの試作が終わってから約2週間でLinux OSを動かすことができる。しかし開発作業が難航すれば、数カ月も掛かる場合もある。

PI解析や電磁界解析、EMI解析は、どのような目的で実施するのか?

浅田 PI解析の目的は、電源プレーンの電圧降下を求めることだ。Snapdragonもi.MXも電源電圧は複数系統ある。いずれかの系統の電源プレーンで、大きな電圧降下が発生すれば誤動作などにつながる。PI解析を実行すれば、電圧降下を計算して、その大きさを色で表示できる。問題になりそうな電源プレーンがあれば、基板設計を修正することでトラブルを未然に防げる。

電磁界解析の対象は、PCI ExpressやシリアルATA、USB 3.0などの外部バスである。これらの外部バスは、データ伝送速度が極めて高いため、表皮効果やクロストークなどの影響を受けてトラブルが発生する可能性がある。このため電磁界解析を実行し、危険な箇所を見つけ出し、事前に対策を打つ。

EMI解析は、グラウンドのプレーン共振の大きさを求めることが目的だ。大きな共振があれば、高いレベルのEMIが放射されてしまう。そこで基板の試作前に、問題点を潰すために、EMI解析を実行してプレーン共振が大きなグラウンドを見つけ出し、設計に修正を施す。

筐体デザインやFPGA開発も可能

筐体デザインとはどのようなサービスなのか?

FPGAの設計サービスについて簡単に教えてほしい。

樋口 最近になって、アプリケーション・プロセッサーとFPGAを搭載した基板の開発案件が増えている。用途は、画像処理が多い。こうした顧客に向けて、FPGAのハードウエア設計とRTL(Register Transfer Level)設計に加えて、それを搭載した基板の設計に対応できる。設計実績は豊富だ。インテル社(旧アルテラ社)やザイリンクス社、ラティス・セミコンダクター社などのFPGAを使った設計を数多く手掛けている。

対応可能な信頼性試験、規格適合性テストを具体的に教えてほしい。

樋口 量産試作に近づくと、顧客から「信頼性試験も行なってほしい」という要望が届くケースもある。当社ではこうした要望に応えるために、電気的評価、EMC試験、電源試験、落下・振動試験、環境試験を実施する体制を整えている。もっとも当社には、これらの設備をすべて保有しているわけではないので、近隣の産業技術センターや計測器メーカーの設備を借りて試験している。規格適合性テストについては、EthernetやUSB、DDR 3などのコンプライアンス測定に対応できる。

ただし、恒温槽、静電試験の設備は自社で保有しているため、こちらは社内の設備を使用してます。

ソフト開発の範囲を下位から上位へ

ソフトウエア開発における顧客との役割分担について教えてほしい。

図5: ソフトウエア開発の担当範囲

Sohwa & Sophia Technologiesは、ハードウエアやIOドライバ・ソフトウエア、Linux OS(カーネル)のポーティングなどの開発を担当する。一方で顧客が開発を担当するのはAPIやアプリケーション・ソフトウエアなどになる。

樋口 当社が開発を担当するのは、ハードウエアに依存するIOドライバ・ソフトウエアとLinux OS(カーネル)のポーティングが中心になる(図5)。いわば「下回り」が当社の担当だ。一方で顧客が担当するには、ミドルウエアやアプリケーションである。

ただし最近では、当社がミドルウエアやAPI(Application Programming Interface)、アプをリケーションの開発を担当するケースが少しずつ増えてきている。下位の方から上位の方に担当範囲を広げている状況にある。

どのようなOSに対応できるのか。

樋口 i.MXやSnapdragonは、画像処理を目的に採用するので、OSとしてはMMU(Memory Management Unit)を搭載するLinuxを使うケースが圧倒的に多い。ただし、Linux以外のOSにも対応できる。例えば、WEC7(Windows Embedded Compact 7)やWEC2013、Android、ITRON、リアルタイムOSなどである。

Linuxを採用した場合、どのような手順でソフトウエアを開発していくのか?

樋口 まずはLinuxのビルド環境に構築から始まる。次に開発環境を構築し、ブートローダ「U-boot」とLinuxカーネルのポーティング、IOドライバ・ソフトウエアの開発/評価、APIの開発/評価、画面表示の設計に向けたフレームワーク「Qt(キュート)」を使ったアプリケーションの開発/評価、最後にドキュメントの作成という流れになる。

こうしたソフトウエアの開発が始まるのは、ハードウエア開発のどのフェーズになるのか。

樋口 回路設計が終わって、部品(BOM)リストが確定した段階で、ソフトウエアの開発が始まる。部品が決まるのでIOドライバ・ソフトウエアの開発が可能になるからだ。

なお、IOドライバ・ソフトウエアの開発では、既存のBSP(Board Support Package)のライブラリを流用している。もちろん、BSPがないものはスクラッチで開発せざるを得ないが、最近ではそうしたケースはほとんどない。

モビリティやスマートライフの市場に期待

筐体デザインや量産試作にまで至った従来の開発実績を教えてほしい。

樋口 デジタルサイネージや店内放送システム、デジタル温度計、ネットワーク・ボイス・レコーダー、特殊ナビゲーション・システム、ラジオ・サーバーなど多岐に渡る。

そうした中で代表的な開発実績として、近鉄車両エンジニアリングに納入した「GPS搭載 運転士支援システム」がある(図6)。これは電車の運転席に取り付けて使用するもので、4.3インチ液晶パネルやGPS受信機能、Liイオン2次電池、SDカード・スロットなどを搭載している。OSはWindows CE 5.0である。当社はハードウエア設計とOSのポーティング、筐体のデザインのほか、落下・振動試験やEMC試験などを担当した。APIやアプリケーションは、近鉄車両エンジニアリングが開発した。

Sohwa & Sophia Technologiesの受託開発/製造サービスの特徴をまとめてほしい。

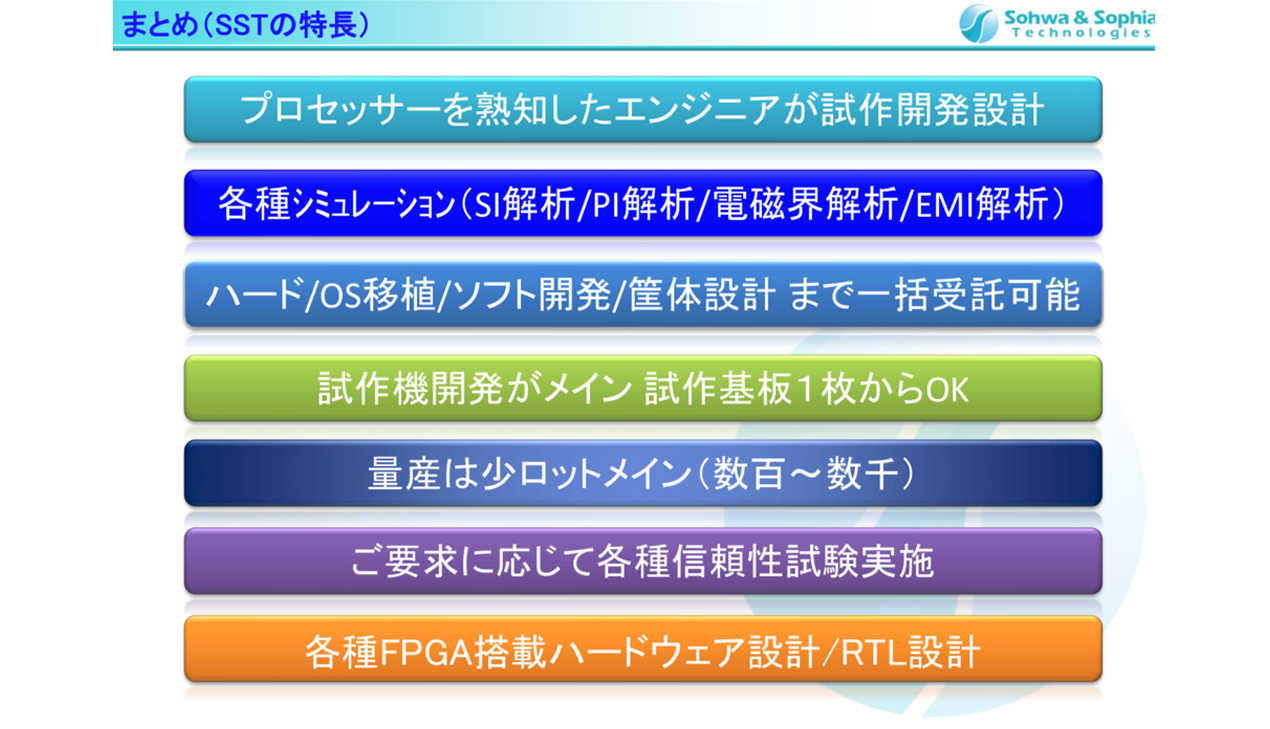

樋口 特徴は大きく7つある(図7)。1つは、プロセッサーを熟知したエンジニアが設計作業を担当することだ。元々は当社(ソフィアシステムズ)はICE(In-Circuit Emulator)メーカーであり、従来から半導体メーカーとのつながりは深い。このためプロセッサーに関する知識は豊富にある。2つ目は、シミュレーションを駆使したハードウエア設計が可能なこと。

3つ目は、ハードウエアからソフトウエアまで一括して受託できることだ。実は、この特徴は非常に重要である。ハードウエアとソフトウエアの設計を別の企業に発注すると、両者を組み合わせたときに正常に動作しなかった場合に責任の所在を明確にしづらくなる。しかし、当社に一括して発注してもらえれば、ハードウエアとソフトウエアを組み合わせて正常に動作することを確認して顧客に納入することが可能になる。しかも仮に、正常に動作しない場合でも、責任の所在は明確である。

4つ目は、試作がメインで、基板1枚から対応可能なこと。5つ目は、少ロットであれば量産にも対応可能なこと。6つめは、各種信頼性試験を実施できること。7つめは、FPGAを搭載したハードウエアの設計も可能なことである。

今後、受託開発/製造サービスの市場拡大が期待できる分野は何か?

樋口 当社は長きにわたり、プロセッサの変革に追従したハイエンド製品分野を中心に手掛けてきた。今後も情報通信の高度化(高速、高解像度、高機能)による従来の産業、民生、医療機器のモデルチェンジに追従し、新たな分野では、モビリティの発展に必須とされているコネクテッドカーや、スマートライフに向けたデジタル家電の高機能化に期待したい。さらに顧客のDXの進展を見据えて、新たな製品価値を共創するパートナーでありたい。

Sohwa&Sophia ハード/ソフト 試作機開発ソリューション

ハード~ソフトの試作機開発を承ります。基板製造・実装以外は、自社で対応するため工程管理がスムーズ!

ハード開発、OSポーティング、ドライバ開発etc、ハードからソフトまで一気通貫で受託できます。

また、ハードのみドライバソフトのみなどの部分請け受託も可能です。

詳しくは下のバナーをクリックしてください。

個人情報のお取り扱いについてはこちら(Sohwa&Sophia Technologies)