三河洋次 氏

三河洋次 氏

カメラ技術の進化はとどまるところを知らない。身近なところでは、スマートフォンのデジタルカメラ機能だ。1000万画素を超えるカメラモジュールの搭載は当たり前になっており、なかには4100万画素のカメラモジュールを搭載する機種も製品化されている。街中に数多く設置されている監視カメラも同様である。画素数の増大とともに、従来に比べて鮮明な映像を撮影できるようになっている。

カメラ技術の進化のメリットを享受しているのは、こうした身近な電子機器だけではない。工場で使われる画像検査装置などのマシンビジョンも多大なる恩恵を受けている。マシンビジョンとは、画像を撮影し、それを処理することで電子機器を動作させるシステムのこと。カメラは、人間の目の役割を果たす。高性能なカメラを用いれば、処理精度と処理速度の両方を高められる。

しかし、高性能なカメラを採用すれば、扱うデータ量が一気に増える。カメラとフレーム・グラバー(データを処理するボード)をつなぐインターフェースには大幅な高速化が求められる。これまでザインエレクトロニクスは、ノート・パソコンや液晶モニター、液晶テレビなどを対象に、画像伝送用インターフェースICを製品化してきた。その同社は現在、マシンビジョン向けインターフェース技術「VBOC(Video By One Cable/Connector for Camera)」を開発し、普及活動に取り組んでいる。今回は、VBOCの技術内容や、ターゲットとする市場、競合技術との違い、マーケティング戦略などについて、同社の営業部でシニアセールスエンジニアを務める三河洋次(みかわ・ひろつぐ)氏に聞いた

(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)。

VBOCとは、どんなインターフェース技術なのか。まずは簡単に紹介してほしい。

三河 工場などで使われるマシンビジョンに向けたカメラ用インターフェース技術である。具体的には、カメラからフレーム・グラバーに撮影した画像/映像を、ケーブルを介して高速に伝送する技術だ。現在、このインターフェースには、国際的な標準規格である「CameraLink」が使われている。これを置き換えるべく開発したのがVBOCである。

VBOCでは、どの程度のデータ伝送速度が得られるのか。CameraLinkと比較しながら説明してほしい。

三河 単純に比較すると、VBOCを使えば、CameraLink規格に準拠した標準ケーブル1本だけで最大25Gビット/秒の実効帯域が得られる。CameraLinkでは、ケーブル1本で最大2.04Gビット/秒の帯域しか得られなかった。つまり、VBOCでは、実効帯域をCameraLinkの10倍以上に広げられることになる。

さらに伝送可能な距離も延ばせるようになる。VBOCを使えば、10mを越えるデータ伝送が可能だ。これはCameraLinkと比較すると約2倍である。

V-by-One HSの採用で高速化

VBOCとCameraLinkの技術的な違いはどこにあるのか。

図1:VBOCの構成例

トランスミッタ機能は、FPGAに搭載されている場合である。レシーバICにザインエレクトロニクスの「THCV226」を採用した。Base構成であるため、4レーンを利用し、最大実効帯域は12.8Gビット/秒となる。

三河 CameraLinkの物理層は、LVDS(Low Voltage Differential Signaling)を用いていた。このため1レーン当たりのデータ伝送速度は最大595Mビット/秒だった。CameraLinkの標準ケーブルは、8対のデータ線を含む26芯で構成されているが、ケーブル1本の場合(Base構成)、画像伝送に割り当てられるのは4対のみであり、最大実効帯域は2.04Gビット/秒となる。ケーブル2本の場合(Full構成)は、2本目に8対の画像伝送対が割り当てられ、2本で12対となり6.12Gビット/秒だったわけだ。

VBOCの物理層は、このLVDSを当社独自技術である「V-by-One HS」に置き換えた。V-by-One HSは、クロック・エンベデッド技術と8B10B変調技術を導入することで高速化を図ったインターフェース技術だ。1レーン当たりのデータ伝送速度は最大4Gビット/秒と高い。データ伝送に4レーンを使うBase構成の場合の最大実効帯域は12.8Gビット/秒となり(図1)、8レーンを使うFull構成の場合は25.6Gビット/秒になる計算だ。

VBOCでは、制御信号などの扱いはどうなるのか。

三河 現在、CameraLinkは、マシンビジョン向けカメラ用インターフェース技術として広く普及している。日本における普及率は7割程度に達しており、マシンビジョン業界における需要は極めて高い。それだけに、CameraLinkと大きく変えてしまうと、ユーザー側の負担が重くなりすぎる。その結果、VBOCが受け入れられないという状況を招きかねない。つまり、ハードウエア面だけでなく、ソフトウエア面でも、大きな変更は許されないわけだ。

従って、VBOCは、CameraLinkの設計思想を踏襲した。ハードウエアについては、前述の通り、CameraLinkの標準ケーブルがそのまま使える。コネクタも、CameraLinkで使っていたものをそのまま流用できる。

通信プロトコルは、CameraLinkに準拠する(図2)。例えば、カメラの制御に使う同期信号やトリガー信号、CC(Camera Control)信号は、CameraLinkと完全なる互換性を確保した。このため、システム設計やソフトウエア設計におけるユーザー側の負担は、ほとんど増えない。

帯域と距離でライバルを上回る

VBOCのライバルとなる、CameraLinkの後継規格の候補には、どんなものがあるのか。

三河 代表的な後継規格候補としては、「CoaXPress」と「USB3 Vision」が挙げられるだろう。CoaXPressは、同軸ケーブルを使うマシンビジョン向けインターフェース規格である。1本の同軸ケーブルで最大5Gビット/秒程度の実効帯域が得られる。CameraLinkと比べると、実効帯域を2.5倍に広げられると同時に、伝送距離を約2倍に延ばせる計算だ(図3)。

もう1つの候補であるUSB3 Visionは、パソコンなどで使われているシリアル・インターフェース規格「USB3.0」をベースに開発されたものだ(図4)。1本のUSBケーブルで2.8Gビット/秒程度の最大実効帯域と、おおよそ3mの最大伝送距離が得られる。

VBOCのライバルとなる、CameraLinkの後継規格の候補には、どんなものがあるのか。

三河 CoaXPressとUSB3 Visionには、それぞれメリット・デメリットがあると考えている。例えば、CoaXPressでは同軸ケーブル1本で実効速度5Gbps程度のデータ転送が出来る。しかしこの場合、映像信号に割り当てられる信号線数が1つのみであり、広帯域化には伝送速度を上げることになる。こうなると高速ケーブルが必要となりより太く高価になりがちである。USB3 Visionでは、受信側にフレーム・グラバーを用意しなくても、一般的なパソコンでデータを受信できるという大きなメリットがある。しかし、インターフェース規格として最も重要な指標である最大実効帯域と最大伝送距離で見れば、VBOCは両者を大きく上回っている。それだけに十分に勝算はあると考えている。

VBOCには、このほかにも特徴があるのか。

三河 まだまだ、VBOCのメリットはある。ここでは、もう2つのメリットを紹介させてほしい。

1つは、CameraLink規格準拠のケーブル1本で、カメラのデイジーチェーン接続が可能なことである(図5)。例えば、4台のカメラをデイジーチェーン接続する場合は、ケーブル内の4レーンそれぞれに各カメラのデータをアサインすれば良い。それだけで実現可能だ。もう1つのメリットは、AC結合に対応している点である。このためVBOC機器をCameraLink機器に誤って接続してもカメラやフレームグラバーを壊してしまう危険性は非常に少ない。

VBOCの実現に向けたトランスミッタICやレシーバICには、どのような製品を用意しているのか。

三河 トランスミッタ(シリアライザ)ICやレシーバ(デシリアライザ)ICには、当社のV-by-One HS対応品が使える(図6)。つまり、カメラやフレーム・レシーバーで従来から使っているFPGAやASICなどはそのままに、トランスミッタICとレシーバICをV-by-One HS対応品に置き換えるだけである。

トランスミッタICは、入力がCameraLinkのMedium構成に対応し、出力が2レーンのVBOCの「THCV215」や、入力は30ビット×2ポートのCMOSレベルで、出力が2レーンのVBOCの「THCV217」などを用意している。レシーバICは、入力が4レーンのVBOCで、出力がCameraLinkのBase構成が4ポートの「THCV236」や、入力が2レーンのVBOCで、出力は30ビット×2ポートのCMOSレベルの「THCV218」などを用意している。

敢えて国際標準は狙わない

マシンビジョン用インターフェース規格の標準化動向は、どうなっているのか。

三河 マシンビジョン用インターフェースの国際規格はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)、EMVA(European Machine Vision Association)、AIA(Automated Imaging Association)という3つの団体による「3A」で検討されている。CameraLinkを管理しているのは、この3Aだ。3Aに限った話ではないが、組織的な標準化の手続きに比較的長い時間がかかってしまう。

そこでVBOCについては、標準化団体での規格標準化には固執せずに、当社独自に市場を広げて行こうと考えている。実は、こうした方針では、十分に勝算がある。日本国内のマシンビジョン・メーカーは、カメラとフレーム・グラバーの両方を製品として扱っているからだ。ユーザーは、多くの場合、それをセットで購入する。このため他社製品と相互接続性は大きな問題にはならないことが多い。つまり、インターフェース規格の標準化は必ずしも不可欠な存在というわけではなく、むしろ使用した上でその利便性が認められ普及する“デファクト化”が重要だと考えている。これは今日の4Kテレビ市場におけるV-by-One® HSのデファクト化と同様の手法である。

海外市場への展開はどう考えているのか。

三河 実は、欧米メーカーは、マシンビジョンに向けたカメラやフレーム・グラバーの開発/製造にあまり積極的ではないように見える。別の言い方をすれば、欧米メーカーは、ハードウエアとは距離を置きながら、ソフトウエア(コンサルティング、ソリューション)で勝負しようと考えているわけだ。従って、日本市場を開拓できれば、世界市場において比較的高い市場シェアを獲得できると考えている。

マシンビジョンのインターフェースでは、光化の動きがあると聞く。VBOCでは、光化に対応できるのか。

三河 「IF.HOTARU」など、確かにマシンビジョン向けのインターフェースでは光化の動きがあり、一部ではすでに活用されている。 VBOCは、こうした光化にも対応しやすいというメリットがある。なぜならば、VBOCはDCバランス信号を採用しており、さらに一般的なCML(Current Mode Logic)信号を使っているため、光電変換ICや光アクティブ・ケーブルをそのまま接続できる。つまりカメラとフレーム・グラバーの距離が短いところはCameraLink規格準拠のケールで接続し、距離が長かったり、ノイズ環境が劣悪だったりするケースでは光アクティブ・ケーブルを使うといった柔軟な対応が可能だ。

既存のCameraLinkは、DCバランスが取れていない信号であり、 CoaXPressは双方向の半二重通信を採用しているため光化への対応は難しかった。

メーカーインタビュー連動キャンペーン

高速インターフェースIC 無償プレゼントキャンペーン

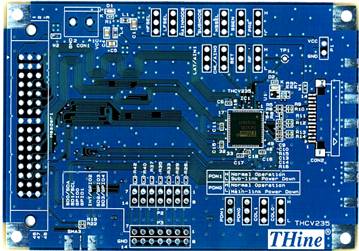

1pairで1080p/60Hz伝送可能な V-by-One® HS 製品の評価ボード

上記でご紹介させて頂いた、ザインエレクトロニクス社製

高速インターフェースICの評価ボードを

メーカーインタビュー公開記念キャンペーンとして抽選で

10名様にプレゼントいたします!

対象製品:THEVA235 と THEVA236を各1個

(評価対象IC:THCV235 と THCV236)

期間:2017年12月11日~2018年1月31日

キャンペーンは終了いたしました。