椎名洋次郎 氏 青木宣博 氏

椎名洋次郎 氏 青木宣博 氏

電源技術の進化が著しい。代表的な技術進化としては、スイッチング周波数の高周波化やモジュール化、SiC(炭化ケイ素)/GaN(窒化ガリウム)などの次世代パワー・デバイスの採用などが挙げられるだろう。スイッチング周波数を高めれば、電源回路の小型薄型化を図れる。モジュール化を進めれば、EMI(放射電磁ノイズ)の削減や、使い勝手の向上を実現できる。次世代パワー・デバイスを採用すれば変換効率を高められる。

こうした電源技術の進化は、無線通信機器や、ウエアラブル機器、産業用電子機器、車載用電子機器などのアプリケーションに多大な影響を与える。それだけに電源関連ICに取り組む半導体メーカーは、世界的に増加する傾向にある。

そうした半導体メーカーの1社がトレックス・セミコンダクターである。同社は「超小型で低消費な電源ICを中核としたアナログ技術集団」を標榜しており、多くの電源関連ICを市場に投入している。今回は、同社の事業本部 汎用製品ビジネスユニット XCL製品グループ 技術参事の椎名 洋次郎氏と、事業本部 汎用製品ビジネスユニット XCL製品グループ 技術副参事の青木 宣博氏に、最近市場に投入した注目すべき製品や、その製品の技術的な特徴、ターゲットとするアプリケーションなどについて聞いた

(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)

最近市場に投入した注目すべき製品を教えてほしい。

青木 今回は2つの製品を紹介したい。1つは、降圧型DC/DCコンバータIC。もう1つは、中耐圧のコイル一体型DC/DCコンバータである。いずれも2018年度に量産を開始した新しい製品である。すでに多くのユーザーに高い評価をもらっており、現在、出荷数量が急速に伸びているところだ。

それでは、降圧型DC/DCコンバータICについて詳細を説明してほしい。

出力コンデンサには、どのような容量や種類のものが使えるのか?

青木 出力コンデンサには、0.6mm×0.3mm×0.5mmと小さい、いわゆる「0603サイズ」の積層セラミック・コンデンサが使える(図2)。静電容量は4.7μFと少なくても大丈夫だ。

一般に積層セラミック・コンデンサには、直流(DC)電圧を印加すると、実効的な静電容量が減少してしまう直流バイアス特性がある。4.7μFの積層セラミック・コンデンサであれば、直流電圧を印加すると実効的な静電容量は1μF以下になる。通常、これほど静電容量が少なると、出力電圧を制御するフィードバックループが安定に動作しなくなる。しかし、今回の降圧型DC/DCコンバータICでは、1μFを下回ってもフィードバックループが安定に動作するような工夫を盛り込んだ。(図3)

6MHzと高いスイッチング周波数

コイルの外形寸法はいくつか?

青木 コイルには、外形寸法が1.0mm×0.5mm×0.55mm品が使える。インダクタンス値は0.47μFである。これだけ小型のコイルが使える理由は、スイッチング周波数が6MHzと高いからである。

出力電圧設定用の抵抗器は、基板に実装する必要がないのか?

青木 出力電圧は固定である。製品購入時にユーザが指定した出力電圧に、IC内部の抵抗をトリミングすることで設定する。このため基板に抵抗を実装する必要はない。

フィードバックループの制御方式には、どのような方式を採用したのか?

青木 当社独自の「HiSAT-COT」方式を採用した。この方式は、いわゆるコンスタント・オン時間(COT:Constant On Time)方式を改良したもの。従って、出力電圧を検出し、それと基準電圧をコンパレータで比較し、スイッチングのタイミングを決めるという基本的な原理は同じである。

一般的なCOT方式との違いは何か?

青木 違いは、スイッチング周波数の変動幅が非常に小さいことにある。一般的なCOT方式では、スイッチング周波数の変動幅が大きく、ノイズの対策が難しくなるという課題を抱えていた。HiSAT-COT方式では、制御方式を工夫することで、スイッチング周波数の変動幅を小さく抑えたため、ノイズ対策が容易になるというメリットがある。

ICパッケージの外形寸法はいくつか?

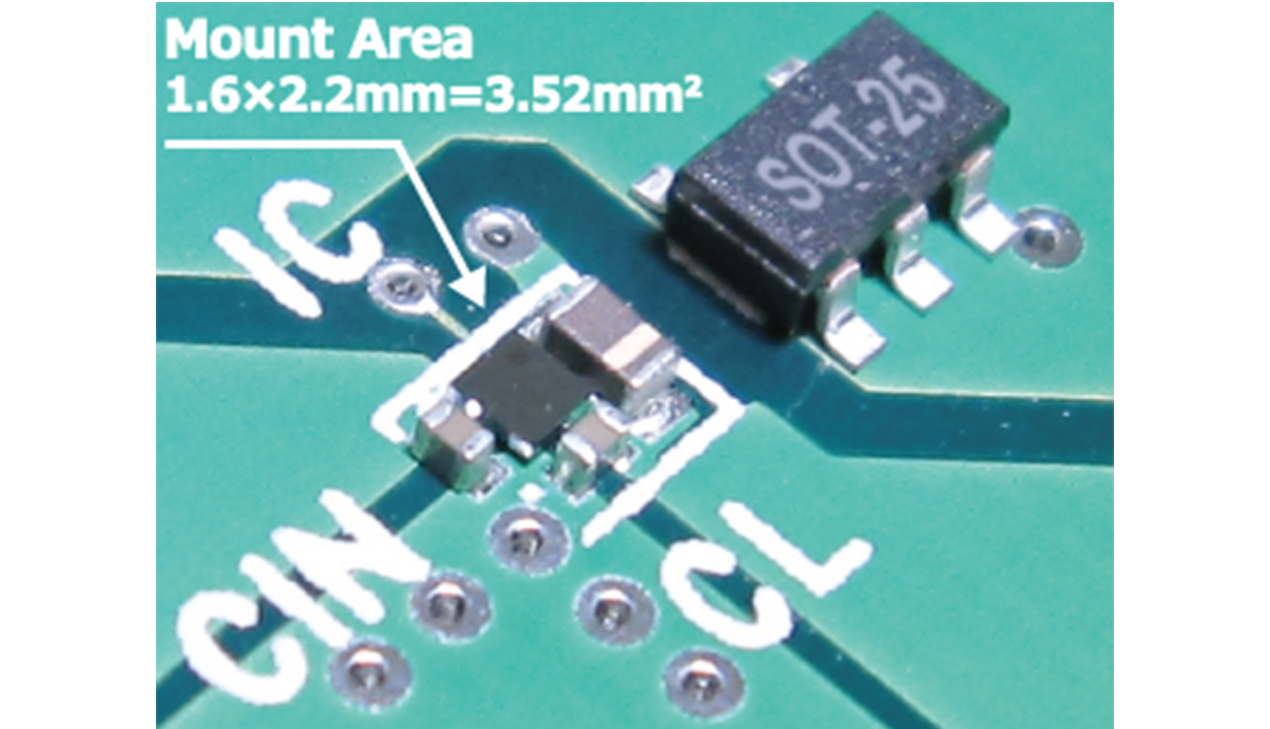

青木 外形寸法が0.96mm×0.88mm×0.33mmと小さいWLP-5-06に封止した。部品間のクリアランスに0.3mmを採用すれば、実装面積は前述の3.52mm2になる。実装面積が小さいということは、部品間を接続する配線パターンを短くできる。その結果、放射電磁ノイズ(EMI)をより低く抑えられている。

単セルのLiイオンで駆動する用途に向ける

ターゲットとするアプリケーションは何か?

青木 実装面積が小さく、実装高さが低いことを活かせるアプリケーションがターゲットである。そもそも入力電圧範囲は2.5〜5.5Vであり、入力電源として単セルのLiイオン2次電池を想定している。この入力電圧から、無線通信回路やオーディオ・アンプなどの向けた1.8Vや、マイコンのコアなどに向けた1.2Vを作成する用途に向ける。具体的なアプリケーションは、携帯型電子機器やゲーム機、ICカードなどを想定している。

変換効率はどの程度が得られるのか?

図4: 変換効率は89.5%が得られる

3MHzスイッチングの同社従来品に比べると、変換効率は5%程度改善した。スイッチング素子の低オン抵抗化やスイッチング損失の削減、ICの自己消費電流の低減などで実現した。

青木 スイッチング周波数が6MHzと非常に高いため、変換効率は非常に高いというわけではない。最大で89.5%が得られる(図4)。そこで、スイッチング周波数が4MHzと若干低いバージョンを、2019年7月に量産開始した。スイッチング周波数を4MHzに落とせば、変換効率を高められる。さらに周波数を6MHzだけから4MHzと6MHzにバリエーションを増やせば、ノイズ対策が容易になるというメリットが得られる。

しかし、その一方で4MHz品にも欠点がある。同じ出力コンデンサ、コイルを使用した場合に6MHz品と比較すると、出力電圧のリップル成分が大きくなることだ。つまり、6MHz品と4MHz品は、さまざまな特性でトレードオフの関係がある。使用するアプリケーションに応じて、最適な製品を選択してほしい。

Cuポストの採用で放熱特性を高める

次に、中耐圧のコイル一体型DC/DCコンバータについて、その詳細を説明してほしい。

これらの製品の特徴は何か?

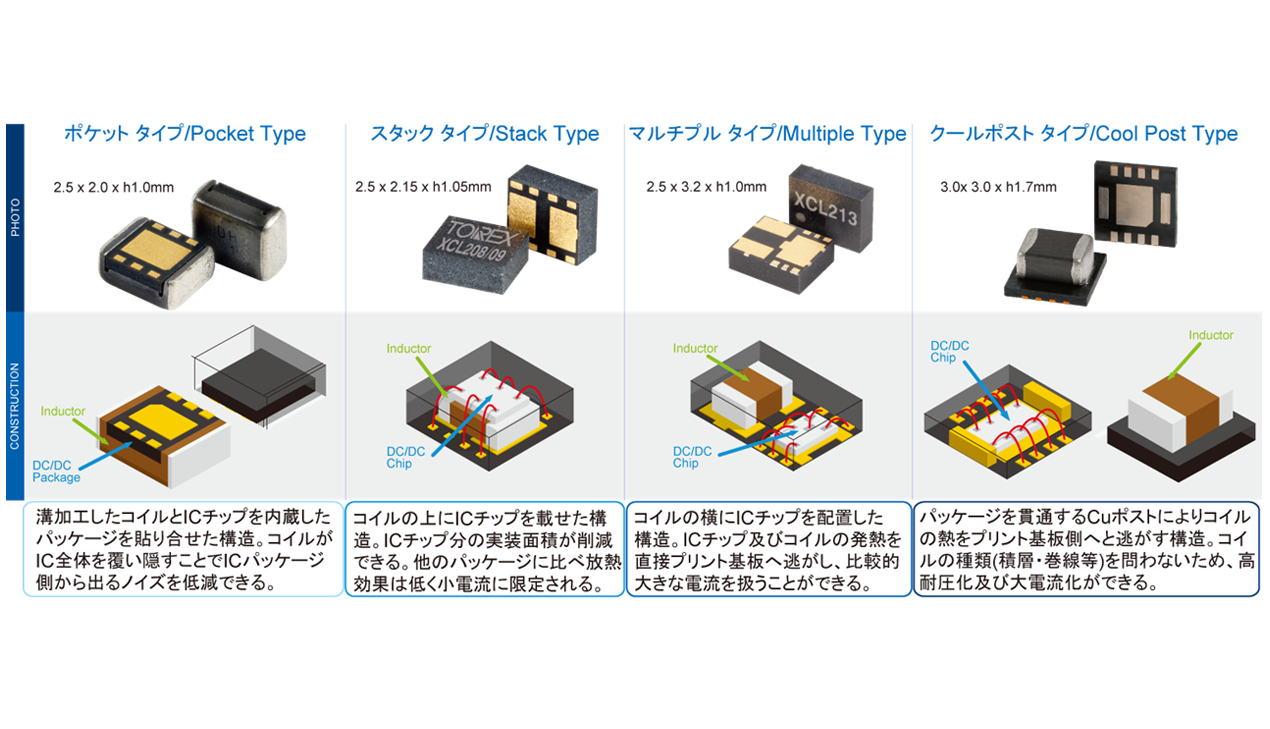

椎名 「クールポストタイプ」と呼ぶ構造を採用した点にある。このタイプは、降圧型DC/DCコンバータICを収めたパッケージの両側に、それを貫通する銅(Cu)ポストを立てて、この上にコイルを載せる構造を採用する。こうすることで、コイルに大きな電流が流れて熱が発生しても、基板に対してダイレクトに逃がせる(図6)。このため、モジュールの高耐圧化や大電流化が容易になるというメリットがある。

さらに、パッケージの上にコイルを載せるだけなので、使えるコイルの選択肢が広がるというメリットもある。積層コイルでも巻線コイルでも、特性が良いものを必要に応じて採用できる。

なぜ中耐圧のmicro DC/DCにクールポストタイプを適用したのか?

椎名 耐圧が高くなると、デューティ比の制約から、スイッチング周波数を低くせざるを得なくなる。その結果、インダクタンス値が大きくコイルの外形寸法が大きくなってしまうので、コイルの選択肢が広がるクールポストタイプを採用した。

構造が異なる4つのタイプを用意

ほかのタイプにはどのようなものがあるのか?

椎名 当社では、クールポストタイプのほかに3つのタイプを用意している(図7)。1つ目は、「ポケットタイプ」である。コの字型のコイルを採用し、くぼんだ部分にパッケージに封止したDC/DCコンバータICをはめ込むタイプである。このタイプの特徴は、ICをコイルで覆うため、EMIを抑えられる点にある。しかし、コイルを収める部分が、0.6mmと薄い上面部になるのでインダクタンス値を稼げず、低耐圧で出力電流が少ない用途にしか適用できない。

2つ目は「スタックタイプ」である。これは、コイルの上にICを実装するタイプだ。コイルとICを重ねられるため実装面積を削減できるメリットがある。コストも低減しやすい。しかし、放熱特性があまり高くないため、小電流用途に限定される。

3つめは、「マルチプルタイプ」である。コイルとICを横に並べて基板に実装するタイプ。実装面積は比較的大きくなるが、基板に熱をダイレクトに逃がせるため、例えば2Aと大きな電流が必要な用途にも適用できる。さらに薄型化も可能である。

18V耐圧品と36V耐圧品の特性について教えてほしい。

椎名 18V耐圧品は、入力電圧範囲が3.0〜18.0Vで、出力電圧範囲は1.0〜15.0Vである。最大出力電流は500mA。スイッチング周波数は1.2MHzである。一方の36V耐圧品は、入力電圧範囲が3.0〜36.0Vで、出力電圧範囲は1.0〜5.0Vである。最大出力電流は600mA。スイッチング周波数は1.2MHzである。

それぞれの製品で想定される用途は何か?

椎名 18V耐圧品では、入力電源として12Vの中間バス電圧や、2セル直列接続のLiイオン2次電池などを想定している。具体的なアプリケーションは、スマート・メーターなどだ。36V耐圧品は、産業機器などで使われている24Vバスを入力電源として使うケースを想定する。主なアプリケーションとしては、産業機器やセンサー機器などが挙げられる。

敢えてコンデンサは搭載しない

18V耐圧品と36V耐圧品のノイズ(EMI)特性はどの程度か?

入力コンデンサと出力コンデンサは、モジュールに内蔵していないのか?

椎名 入力と出力のコンデンサはいずれも内蔵していない。外付けで用意する必要がある。内蔵しない最大の理由は、電子機器メーカーであるユーザーの方が当社よりも大量に調達しているからだ。従って、コストを考えれば、ユーザーが購入して実装した方が低く抑えられる。

入力と出力のコンデンサの実装位置が出力電圧特性やノイズ特性などに悪影響を与える危険性はないのか?

椎名 当社では、基板の推奨パターンを提供している。その通りに実装すれば、問題は起こらない。

LDOに近い感覚で使える

micro DC/DCは、どのようなユーザーに適していると考えているのか。

椎名 micro DC/DCは、LDOレギュレータICに近い感覚で使える。つまり、電源設計に関する知識や経験が少ない人でも簡単に使用可能だ。さらに、ノイズでのトラブルで困っているユーザーは、micro DC/DCに置き換えるだけで、それを解決できるだろう。実装スペースが限られている場合などにも有効である。ただし、コストが最優先の用途には、micro DC/DCよりも降圧型DC/DCコンバータICの方が適していると言える。

micro DC/DCが適しているアプリケーションには、どのようなものがあるか?

椎名 例えば、無線モジュールや光通信用トランシーバ・モジュールが挙げられるだろう。この用途では、性能やノイズ、実装面積に対する要求が厳しいからである。

製品のご紹介

メーカインタビューでご紹介した「XC9281/XC9282シリーズ」「micro DC/DCシリーズ」を発売中です。

最新技術を採用したDC/DCコンバータ是非お試しください。

その他のトレックス・セミコンダクター製品も多数ラインアップ!