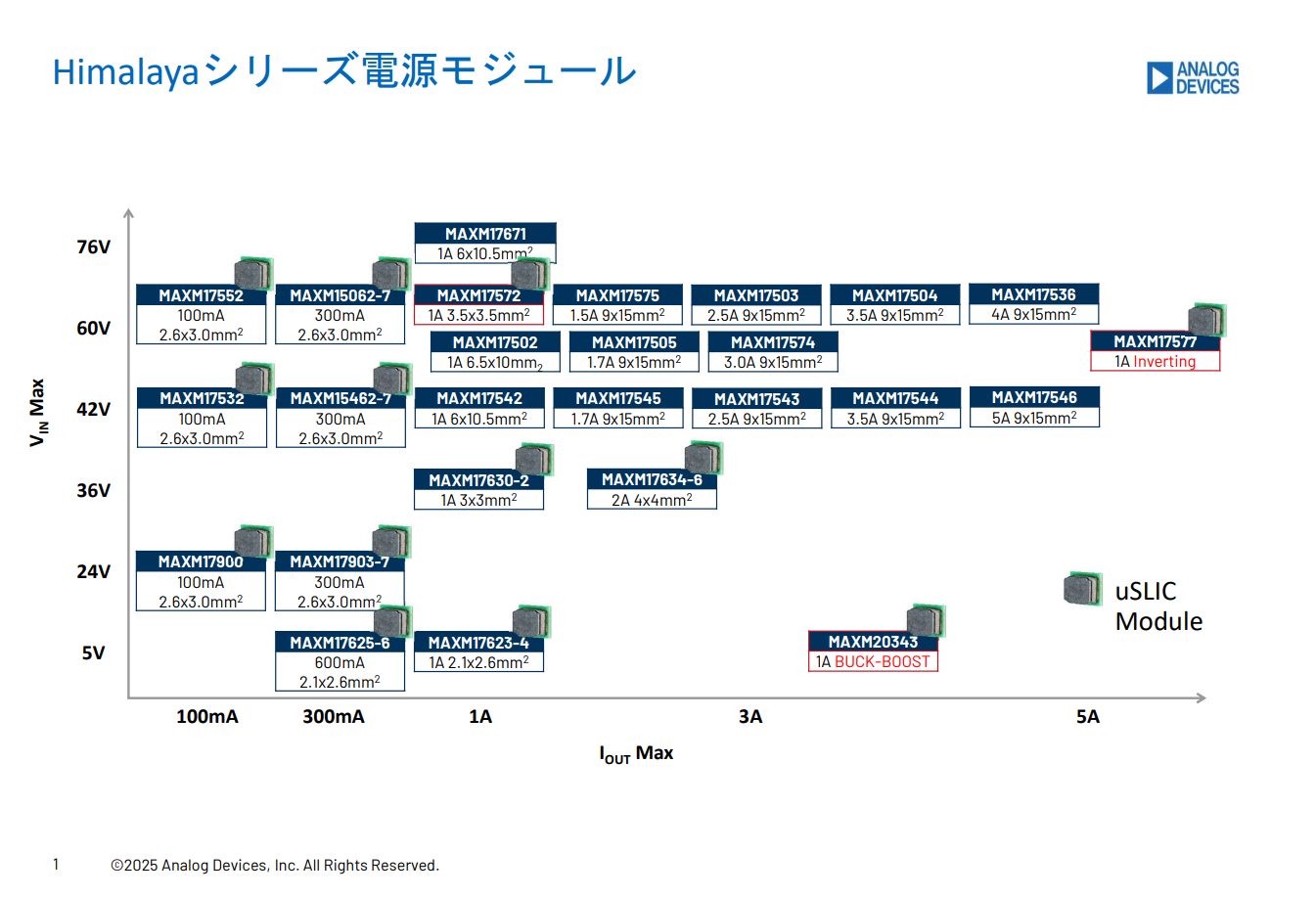

前回は超小型電源モジュールの「μSLIC」などについて詳しくお話をうかがいました。

今回はシグナル・コンディショニング製品の1つであるA-Dコンバータにフォーカスし、アナログ・デバイセズでアプリケーション・エンジニアを務めておられる、石井聡さんにお話をうかがいます。

- A-D変換回路の設計を簡略化 アナログ・デバイセズの最新A-Dコンバータ

-

⸺本日のテーマはシグナル・コンディショニング製品ということなのですが、これはどのような製品なのでしょうか?

石井:今はエッジ・コンピューティングやIoT (Internet of Things)それらのアプリケーションが話題になっているという状況です。これらのアプリケーションでは、自然界にある物理量を検出して、それをマイコンやプロセッサなどで処理して必要なタスクを実行しています。ここで問題になるのは、対象である物理量はすべてアナログであることです。

-

-

⸺物理量とは例えばどのようなものでしょうか?

石井:それではこのフリップを使って説明しましょう。物理量とは温度、重さ、流量、振動などをはじめとして、レーダ(電波)やレーザ光など多岐に渡わたります。これらの物理量は、センサなどのトランスデューサを使ってアナログ信号に変換します。ただし、このアナログ信号のままではマイコンやプロセッサは理解できません。マイコンやプロセッサに入力できるデジタル信号に変換する必要があるのです。

つまりトランスデューサで変換したアナログ信号を増幅したり、フィルタリングしたりするアナログ信号処理をしてから、最終的にデジタル信号に変換することが必要です。こうした一連の流れをシグナル・コンディショニングと呼びます。

- AIにも関わりの深い「物理量」はアナログ A-Dコンバータはデジタル世界との懸け橋

-

⸺最後のアナログ信号をデジタル信号に変換する役割を果たすのが、A-Dコンバータですね。

石井:そうなんです。A-Dコンバータはアナログの世界とデジタルの世界をつなぐ製品の1つであり、とても重要な役割を担っています。最近ではAIがかなり実用的になってきましたが、AIの用途や対象には自然界の物理量に関することが多く含まれています。

そうした現実を考えても、また、より正確なAIの回答を得るためにも高精度なアナログ信号処理そして高精度なA-D変換が必要になります。 最近脚光を浴びているエッジ・コンピューティング、これも同じです。物理量を検出するポイント、それが先端(エッジ)になるわけですが、そのエッジでデジタル信号処理まで実行するのが、エッジ・コンピューティングです。 -

その際に正確な処理結果を得るには、デジタル信号処理の前段のアナログ信号処理、A-D変換の精度を高めることが必要不可欠です。

⸺なるほど。A-D変換が重要とのことですが、マイコンなどのデータシートを見ていると、すでにA-Dコンバータが集積されている製品が多いように感じるのですが、それらを使うだけではダメなのでしょうか?

-

石井:確かにA-Dコンバータを内蔵するマイコンは非常に多く、多くの設計者は、マイコンに内蔵されているA-Dコンバータで間に合っていると思っていらっしゃるかもしれません。しかし、マイコンに内蔵されているA-Dコンバータは、12ビット程度の分解能のものが多く、サンプリング速度も1M~2Mサンプル/秒程度のものが大半です。しかし、AIやエッジ・コンピューティングなどのアプリケーションで高精度なデジタル処理を実行したい場合は、もう少し高い分解能やサンプリング速度が必要になりますし、FPGAでデジタル信号処理をするなら、さらに高速なA-D変換が必要です。画像を扱うアプリケーションなどでは特に、高速なA-Dコンバータは必要不可欠です。また、微小な熱や電気化学変化、重量などを測定する用途では12ビットでは分解能がまったく足りず、20~24ビットの分解能が必要になります。こうした用途では、マイコンに内蔵されたA-Dコンバータでは性能が不十分です。やはり単体のA-DコンバータIC製品が必要になります。

- アナログ・エンジニア不足と アナログ回路技術の重要性

-

⸺なるほど。ただ最近よく聞く話なのですが、高精度なアナログ回路を設計できる技術者が減っているようですね。その影響はアナログ・デバイセズさんのビジネスに影響を与えているのでしょうか?

-

石井:最近では、多くの人がアナログ回路技術の相対的な重要度が低下して、ほとんど不要になっていると考えているのかもしれません。しかし実際はデジタル全盛となった現在でも、アナログ回路技術は必須の存在です。というよりも、より重要度が増していると言った方が正しいかもしれません。

しかし、AIやエッジ・コンピューティングの例でも、シグナル・コンディショニング回路の設計次第でアプリケーションの最終的な性能が大きく変化してしまいます。 -

うまく設計すれば高い性能を引き出すことが可能になるわけです。A-Dコンバータについても同じことが言えるでしょう。A-DコンバータICに搭載されている機能は豊富になっている上に、1つ1つの機能が高度化しています。

その性能を正しく引き出したり、正しく活用したりすることの技術的な難易度が高まっているだけに、アナログ回路技術者のスキルがますます重要になっているわけです。しかし、ご指摘の通りアナログ・エンジニアは減少の一途をたどっており、不足しているのが現状です。それこそ数十年前の私が若かったころも、アナログ・エンジニアが不足していると言われていました。お客さんが、「アナログの分かるエンジニアを出せ」と要求したところ、部長さんが出てきたという笑い話がありました。それから数十年経った今でも、アナログ・エンジニア不足は大きな課題のままです。特にA-DコンバータICの性能を引き出すことは難しい設計課題です。

- A-DコンバータICをより使いやすく 「Easy Drive」機能搭載で設計作業を簡略化

-

⸺こうした状況の中で、現在アナログ・デバイセズさんではどのようなA-DコンバータICを提供しているのでしょうか?

石井:当社ではアナログ・エンジニア不足を認識した上で、それに対処する工夫を盛り込んだソリューションを提供しています。きょうは2つのアプローチを具体例に紹介したいと思います。1つ目のアプローチは、A-DコンバータIC自体を使いやすくすることです。これもフリップを用意しましたのでこれを使って説明します。

-

-

-

A-DコンバータIC、特に逐次比較型(SAR型) の A-DコンバータICは、アナログ入力端子の駆動が難しいという課題があります。SAR型A-DコンバータICのアナログ入力は、サンプル・ホールド(回路)が繰り返し動作するのですが、その回路はコンデンサで構成されており、これを目的の精度まで短時間で充放電しなければなりません。この駆動回路を設計するのは高度なスキルが必要になります。この課題を解決する方法を2つ紹介します。

-

-

1つ目はホールド動作が終了し、入力信号のサンプリングを始める直前にサンプル・ホールド・コンデンサの電圧値を1つ前の状態に事前充電しておくという方法です。こうすることでアナログ入力端子の電圧変動を小さく抑えられます。実際に「AD4630-16」「AD4052」「AD4007」などの製品に搭載されています。

もう1つはA-DコンバータICにバッファを内蔵する方法です。本来はユーザがICの外付け回路として設計すべき駆動回路を、A-DコンバータIC内部に集積してしまうわけです。当社が性能を保証する回路になりますので、ユーザは安心して使うことができます。最近販売を開始した 「AD485xシリーズ」などに採用されている方法です。

この2つの解決方法はどちらも「Easy Drive」という名前が付けられています。つまり、この名前がデータシートに記載されているA-DコンバータICを選択すれば、比較的簡単にA-D変換システムを構築できるようになります。

- A-D変換回路の設計をほぼ自動化 「Signal Chain Designer」

-

⸺それではもう1つのアプローチは何でしょうか?

石井:もう1つのアプローチはウェブ上で利用できる設計ツールを用意していることです。当社では、アナログ回路設計を簡略化することを目的とした設計ツールをウェブ上に用意しています。ツール全体としては「ADI Precision Studio」という名前が付けられています。

実際に画面を見ながら説明したいと思います。A-Dコンバータの駆動については「ADC Driver」というツールも用意していますが、A-D変換システム全体の設計に向けては「Signal Chain Designer」というツールがありますので、今回はこちらを紹介させていただきます。⸺Signal Chain Designerというツールを使えば、A-Dコンバータを含むシグナル・コンディショニング回路を比較的簡単に設計できるようになる、という理解でよろしいでしょうか?

石井:はい、簡単に言えばそういうことになります。具体的に使用しながらどのくらい簡単になるかを説明します。

⸺はい、それではよろしくお願いします。

-

石井:Signal Chain Designerを起動します。私どものホームページから「Signal Chain Designer」と検索。これをクリックします。そうするとこのように、回路をスクラッチから作成する手順とセンサの例から作成する手順、この2つを用意しています。

-

今回は高速、高精度というアプリケーションを想定して「Pulsed Light」を選択して、設計を進めてみます。このPulsed Lightは高速なパルス状の光信号を検出して、電流-電圧変換し、信号処理をするというものです。このPulsed Lightをクリックすると、「Start with this Example」というボタンが表示されます。これをクリックしてみましょう。 このようにクリックしただけで、目的とする回路がほぼできあがります。

-

-

今回は電流-電圧変換比を実際のアプリケーションに合わせて、10KΩに変更してさらにアンプも高速な「ADA4895-1」に変えてみます。これで「Use this Amplifier」をクリックしてみると、このような回路構成に変わりました。

-

-

次にA-DコンバータICも変えてみます。サンプリング速度が40Mサンプル/秒の「AD4080」に変えてみましょう。このADコンバータICはSAR型で、分解能は20ビットと高精度です。「AD4080」を選択して「Use this ADC」をクリックすると、このように回路構成が変更されました。ここでアラームが表示されています。これをクリックしてみましょう。

ここで「ADC common mode error」が表示されています。「ADCコモンモードがその入力レンジに適合しない」というエラーが出ています。これはADCのコモンモード電圧範囲が外れていて、このADCは1.5Vが必要なようです。このように選択に間違いがあれば、ツールがアラームを出してくれます。 -

-

⸺これであれば、安心して作業を進められますね。

石井:はい、こうした工夫も盛り込まれています。それでは作業を進めます。まずはこの間違いを修正します。1つ戻って、ドライバの出力のコモンモード電圧、これを1.5Vに修正します。「Use this Amplifier」をクリックしてみるとアラームが消えましたね。これで設計した回路全体を俯瞰(ふかん)してみます。ここが光信号を電流電圧変換する回路で、次がロー・パス・フィルタ。続いてA-DコンバータICのドライバ、そして最後がA-DコンバータICになります。

ここで「View」ボタンをクリックすると、完成した回路の各種特性を見ることができます。例えば、ノイズの特性は何が支配的なのか、そして、ノイズ特性のスペクトラムまたDC誤差などの特性を確認できます。⸺この特性を見た後は、どのような作業をすればいいのでしょうか?

石井:もちろん、当初考えていた設計仕様に収まっていれば、ここでこのウェブツールを使った設計作業は完了ですが、収まっていなければまた「Circuit」に戻って、再度設計作業を行います。これを繰り返して設計仕様に収まる回路が得られれば「Next Steps」のボタンを押します。するとLTSpiceのシミュレーション・ファイルを出力してくれます。このようにSignal Chain Designerを使用すれば、難易度の高いA-D変換システム全体の設計をほぼ自動化できますので、安心して設計作業を進められるわけです。

-

- A-D変換回路の設計をポン付けで完了 「Analog Signal Chain μModule」

-

⸺ありがとうございます。Easy Driveの機能を搭載したA-DコンバータICを採用し、シグナル・コンディショニング回路全体の設計はウェブツールを活用すれば、かなり設計作業を簡略化できそうですよね。ただ、それでもアナログ設計に関するある程度のスキルは必要になるという理解でよろしいでしょうか?

石井:そうですね。確かにSignal Chain Designerを活用するにはアナログ回路設計に関する専門知識は少なくとも理解しておく必要があります。ただ、実はもう1つA-D変換システムの設計を大幅に簡略化できるアプローチを用意しています。それはモジュール製品を用意していることです。これはアナログ入力からA-D変換までの処理に必要なデバイスを1つのモジュールの中にすべて収めたものです。当社ではこのモジュール製品を「Analog Signal Chain μModule」と呼んでいます。センサで検出した信号を受けるところから、信号増幅、ロー・パス・フィルタ、ドライブ、A-Dコンバータまですべてが1パッケージに収められています。

これは16ビット分解能で2Mサンプル/秒、クワッド品である「ADAQ4380-4」の例ですが、このほかにも24ビット分解能、 1Mサンプル/秒の「ADAQ7767-1」や18ビット分解能、2Mサンプル/秒の「ADAQ4003」なども用意しています。⸺このモジュール製品を採用すれば、どのくらい設計作業を簡略化できるのですか?

石井:それこそ、このマイクロモジュール製品を採用すればただ基板に載せるだけのポン付けで目的の性能を得られるようになります。しかも内蔵している抵抗やコンデンサなども工夫されています。「iPassive」と呼んでいる半導体プロセスで製造した受動部品で構成されているため、一般的な抵抗やコンデンサを外付けする場合に比べて圧倒的に高い精度を非常に広い温度範囲で実現可能です。

-

-

⸺これはとても便利ですね。かなりアナログ回路設計に関する難易度を下げられると思います。

石井:そうですね。AIやIoT、エッジ・コンピューティングなどの技術進化が加速しているなか、それらの性能を高めるには高精度なアナログ回路や高速で高精度なA-D変換が必要不可欠です。しかし、そうしたA-D変換システムは現実の難易度がとても高い。そこで当社はその難易度を押し下げるさまざまなソリューションを用意しています。目的とするアプリケーションの最適なICを、今回紹介した製品の中から選んでいただいたり、Signal Chain Designerなどのウェブツールを活用していただいたりすることで、いち早く設計を完了させて、いち早くアプリケーションを市場に投入できるようになればと切に思うところです。

- エンディング

-

⸺今回はとても丁寧なご説明ありがとうございました。実はきょうのテーマがアナログと事前に聞いていましたので、かなり難しいお話になると覚悟してきたのですが、丁寧なご説明のおかげで、アナログ信号処理やA-D変換システムが置かれている状況、現在のA-DコンバータICや設計ツールの最新動向をかなり理解することができました。石井さん、改めてありがとうございました。

石井:こちらこそありがとうございました。

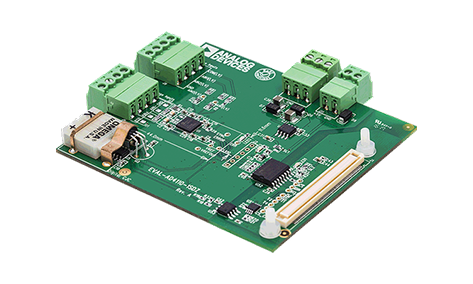

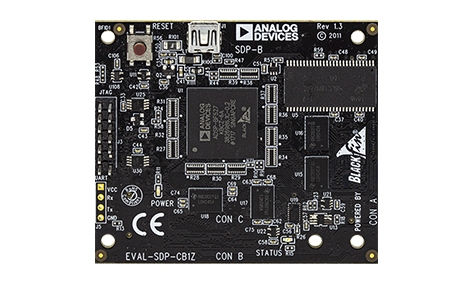

⸺アナログ・デザイセズさんが提供する、A-DコンバータICやAnalog Signal Chain μModuleのより詳しい情報につきましては、チップワンストップのウェブサイトにアップしております製品紹介ページにて記載しております。ぜひ一度ご覧いただき、皆さまの電子機器設計に活かしていただければと思います。 またチップワンストップではアナログ・デバイセズさんのA-D変換IC製品の評価用ボードのプレゼント・キャンペーンも行っております。この動画の概要欄に詳細を記載しておりますのでご確認の上、皆さま奮ってご参加ください。それでは皆さん、次の番組でお会いしましょう。さようなら。