- TOP

- アナログ・デバイセズに聞く A-Dコンバータ

前回は超小型電源モジュールの「μSLIC」などについて詳しくお話をうかがいました。

今回はシグナル・コンディショニング製品の1つであるA-Dコンバータにフォーカスし、アナログ・デバイセズでアプリケーション・エンジニアを務めておられる、石井聡さんにお話をうかがいます。

- A-D変換回路の設計を簡略化 アナログ・デバイセズの最新A-Dコンバータ

-

⸺本日のテーマはシグナル・コンディショニング製品ということなのですが、これはどのような製品なのでしょうか?

石井:今はエッジ・コンピューティングやIoT (Internet of Things)それらのアプリケーションが話題になっているという状況です。これらのアプリケーションでは、自然界にある物理量を検出して、それをマイコンやプロセッサなどで処理して必要なタスクを実行しています。ここで問題になるのは、対象である物理量はすべてアナログであることです。

-

-

⸺物理量とは例えばどのようなものでしょうか?

石井:それではこのフリップを使って説明しましょう。物理量とは温度、重さ、流量、振動などをはじめとして、レーダ(電波)やレーザ光など多岐に渡わたります。これらの物理量は、センサなどのトランスデューサを使ってアナログ信号に変換します。ただし、このアナログ信号のままではマイコンやプロセッサは理解できません。マイコンやプロセッサに入力できるデジタル信号に変換する必要があるのです。

つまりトランスデューサで変換したアナログ信号を増幅したり、フィルタリングしたりするアナログ信号処理をしてから、最終的にデジタル信号に変換することが必要です。こうした一連の流れをシグナル・コンディショニングと呼びます。

- AIにも関わりの深い「物理量」はアナログ A-Dコンバータはデジタル世界との懸け橋

-

⸺最後のアナログ信号をデジタル信号に変換する役割を果たすのが、A-Dコンバータですね。

石井:そうなんです。A-Dコンバータはアナログの世界とデジタルの世界をつなぐ製品の1つであり、とても重要な役割を担っています。最近ではAIがかなり実用的になってきましたが、AIの用途や対象には自然界の物理量に関することが多く含まれています。

そうした現実を考えても、また、より正確なAIの回答を得るためにも高精度なアナログ信号処理そして高精度なA-D変換が必要になります。 最近脚光を浴びているエッジ・コンピューティング、これも同じです。物理量を検出するポイント、それが先端(エッジ)になるわけですが、そのエッジでデジタル信号処理まで実行するのが、エッジ・コンピューティングです。 -

その際に正確な処理結果を得るには、デジタル信号処理の前段のアナログ信号処理、A-D変換の精度を高めることが必要不可欠です。

⸺なるほど。A-D変換が重要とのことですが、マイコンなどのデータシートを見ていると、すでにA-Dコンバータが集積されている製品が多いように感じるのですが、それらを使うだけではダメなのでしょうか?

-

石井:確かにA-Dコンバータを内蔵するマイコンは非常に多く、多くの設計者は、マイコンに内蔵されているA-Dコンバータで間に合っていると思っていらっしゃるかもしれません。しかし、マイコンに内蔵されているA-Dコンバータは、12ビット程度の分解能のものが多く、サンプリング速度も1M~2Mサンプル/秒程度のものが大半です。しかし、AIやエッジ・コンピューティングなどのアプリケーションで高精度なデジタル処理を実行したい場合は、もう少し高い分解能やサンプリング速度が必要になりますし、FPGAでデジタル信号処理をするなら、さらに高速なA-D変換が必要です。画像を扱うアプリケーションなどでは特に、高速なA-Dコンバータは必要不可欠です。また、微小な熱や電気化学変化、重量などを測定する用途では12ビットでは分解能がまったく足りず、20~24ビットの分解能が必要になります。こうした用途では、マイコンに内蔵されたA-Dコンバータでは性能が不十分です。やはり単体のA-DコンバータIC製品が必要になります。

- アナログ・エンジニア不足と アナログ回路技術の重要性

-

⸺なるほど。ただ最近よく聞く話なのですが、高精度なアナログ回路を設計できる技術者が減っているようですね。その影響はアナログ・デバイセズさんのビジネスに影響を与えているのでしょうか?

-

石井:最近では、多くの人がアナログ回路技術の相対的な重要度が低下して、ほとんど不要になっていると考えているのかもしれません。しかし実際はデジタル全盛となった現在でも、アナログ回路技術は必須の存在です。というよりも、より重要度が増していると言った方が正しいかもしれません。

しかし、AIやエッジ・コンピューティングの例でも、シグナル・コンディショニング回路の設計次第でアプリケーションの最終的な性能が大きく変化してしまいます。 -

うまく設計すれば高い性能を引き出すことが可能になるわけです。A-Dコンバータについても同じことが言えるでしょう。A-DコンバータICに搭載されている機能は豊富になっている上に、1つ1つの機能が高度化しています。

その性能を正しく引き出したり、正しく活用したりすることの技術的な難易度が高まっているだけに、アナログ回路技術者のスキルがますます重要になっているわけです。しかし、ご指摘の通りアナログ・エンジニアは減少の一途をたどっており、不足しているのが現状です。それこそ数十年前の私が若かったころも、アナログ・エンジニアが不足していると言われていました。お客さんが、「アナログの分かるエンジニアを出せ」と要求したところ、部長さんが出てきたという笑い話がありました。それから数十年経った今でも、アナログ・エンジニア不足は大きな課題のままです。特にA-DコンバータICの性能を引き出すことは難しい設計課題です。

- A-DコンバータICをより使いやすく 「Easy Drive」機能搭載で設計作業を簡略化

-

⸺こうした状況の中で、現在アナログ・デバイセズさんではどのようなA-DコンバータICを提供しているのでしょうか?

石井:当社ではアナログ・エンジニア不足を認識した上で、それに対処する工夫を盛り込んだソリューションを提供しています。きょうは2つのアプローチを具体例に紹介したいと思います。1つ目のアプローチは、A-DコンバータIC自体を使いやすくすることです。これもフリップを用意しましたのでこれを使って説明します。

-

-

-

A-DコンバータIC、特に逐次比較型(SAR型) の A-DコンバータICは、アナログ入力端子の駆動が難しいという課題があります。SAR型A-DコンバータICのアナログ入力は、サンプル・ホールド(回路)が繰り返し動作するのですが、その回路はコンデンサで構成されており、これを目的の精度まで短時間で充放電しなければなりません。この駆動回路を設計するのは高度なスキルが必要になります。この課題を解決する方法を2つ紹介します。

-

-

1つ目はホールド動作が終了し、入力信号のサンプリングを始める直前にサンプル・ホールド・コンデンサの電圧値を1つ前の状態に事前充電しておくという方法です。こうすることでアナログ入力端子の電圧変動を小さく抑えられます。実際に「AD4630-16」「AD4052」「AD4007」などの製品に搭載されています。

もう1つはA-DコンバータICにバッファを内蔵する方法です。本来はユーザがICの外付け回路として設計すべき駆動回路を、A-DコンバータIC内部に集積してしまうわけです。当社が性能を保証する回路になりますので、ユーザは安心して使うことができます。最近販売を開始した 「AD485xシリーズ」などに採用されている方法です。

この2つの解決方法はどちらも「Easy Drive」という名前が付けられています。つまり、この名前がデータシートに記載されているA-DコンバータICを選択すれば、比較的簡単にA-D変換システムを構築できるようになります。

- A-D変換回路の設計をほぼ自動化 「Signal Chain Designer」

-

⸺それではもう1つのアプローチは何でしょうか?

石井:もう1つのアプローチはウェブ上で利用できる設計ツールを用意していることです。当社では、アナログ回路設計を簡略化することを目的とした設計ツールをウェブ上に用意しています。ツール全体としては「ADI Precision Studio」という名前が付けられています。

実際に画面を見ながら説明したいと思います。A-Dコンバータの駆動については「ADC Driver」というツールも用意していますが、A-D変換システム全体の設計に向けては「Signal Chain Designer」というツールがありますので、今回はこちらを紹介させていただきます。⸺Signal Chain Designerというツールを使えば、A-Dコンバータを含むシグナル・コンディショニング回路を比較的簡単に設計できるようになる、という理解でよろしいでしょうか?

石井:はい、簡単に言えばそういうことになります。具体的に使用しながらどのくらい簡単になるかを説明します。

⸺はい、それではよろしくお願いします。

-

石井:Signal Chain Designerを起動します。私どものホームページから「Signal Chain Designer」と検索。これをクリックします。そうするとこのように、回路をスクラッチから作成する手順とセンサの例から作成する手順、この2つを用意しています。

-

今回は高速、高精度というアプリケーションを想定して「Pulsed Light」を選択して、設計を進めてみます。このPulsed Lightは高速なパルス状の光信号を検出して、電流-電圧変換し、信号処理をするというものです。このPulsed Lightをクリックすると、「Start with this Example」というボタンが表示されます。これをクリックしてみましょう。 このようにクリックしただけで、目的とする回路がほぼできあがります。

-

-

今回は電流-電圧変換比を実際のアプリケーションに合わせて、10KΩに変更してさらにアンプも高速な「ADA4895-1」に変えてみます。これで「Use this Amplifier」をクリックしてみると、このような回路構成に変わりました。

-

-

次にA-DコンバータICも変えてみます。サンプリング速度が40Mサンプル/秒の「AD4080」に変えてみましょう。このADコンバータICはSAR型で、分解能は20ビットと高精度です。「AD4080」を選択して「Use this ADC」をクリックすると、このように回路構成が変更されました。ここでアラームが表示されています。これをクリックしてみましょう。

ここで「ADC common mode error」が表示されています。「ADCコモンモードがその入力レンジに適合しない」というエラーが出ています。これはADCのコモンモード電圧範囲が外れていて、このADCは1.5Vが必要なようです。このように選択に間違いがあれば、ツールがアラームを出してくれます。 -

-

⸺これであれば、安心して作業を進められますね。

石井:はい、こうした工夫も盛り込まれています。それでは作業を進めます。まずはこの間違いを修正します。1つ戻って、ドライバの出力のコモンモード電圧、これを1.5Vに修正します。「Use this Amplifier」をクリックしてみるとアラームが消えましたね。これで設計した回路全体を俯瞰(ふかん)してみます。ここが光信号を電流電圧変換する回路で、次がロー・パス・フィルタ。続いてA-DコンバータICのドライバ、そして最後がA-DコンバータICになります。

ここで「View」ボタンをクリックすると、完成した回路の各種特性を見ることができます。例えば、ノイズの特性は何が支配的なのか、そして、ノイズ特性のスペクトラムまたDC誤差などの特性を確認できます。⸺この特性を見た後は、どのような作業をすればいいのでしょうか?

石井:もちろん、当初考えていた設計仕様に収まっていれば、ここでこのウェブツールを使った設計作業は完了ですが、収まっていなければまた「Circuit」に戻って、再度設計作業を行います。これを繰り返して設計仕様に収まる回路が得られれば「Next Steps」のボタンを押します。するとLTSpiceのシミュレーション・ファイルを出力してくれます。このようにSignal Chain Designerを使用すれば、難易度の高いA-D変換システム全体の設計をほぼ自動化できますので、安心して設計作業を進められるわけです。

-

- A-D変換回路の設計をポン付けで完了 「Analog Signal Chain μModule」

-

⸺ありがとうございます。Easy Driveの機能を搭載したA-DコンバータICを採用し、シグナル・コンディショニング回路全体の設計はウェブツールを活用すれば、かなり設計作業を簡略化できそうですよね。ただ、それでもアナログ設計に関するある程度のスキルは必要になるという理解でよろしいでしょうか?

石井:そうですね。確かにSignal Chain Designerを活用するにはアナログ回路設計に関する専門知識は少なくとも理解しておく必要があります。ただ、実はもう1つA-D変換システムの設計を大幅に簡略化できるアプローチを用意しています。それはモジュール製品を用意していることです。これはアナログ入力からA-D変換までの処理に必要なデバイスを1つのモジュールの中にすべて収めたものです。当社ではこのモジュール製品を「Analog Signal Chain μModule」と呼んでいます。センサで検出した信号を受けるところから、信号増幅、ロー・パス・フィルタ、ドライブ、A-Dコンバータまですべてが1パッケージに収められています。

これは16ビット分解能で2Mサンプル/秒、クワッド品である「ADAQ4380-4」の例ですが、このほかにも24ビット分解能、 1Mサンプル/秒の「ADAQ7767-1」や18ビット分解能、2Mサンプル/秒の「ADAQ4003」なども用意しています。⸺このモジュール製品を採用すれば、どのくらい設計作業を簡略化できるのですか?

石井:それこそ、このマイクロモジュール製品を採用すればただ基板に載せるだけのポン付けで目的の性能を得られるようになります。しかも内蔵している抵抗やコンデンサなども工夫されています。「iPassive」と呼んでいる半導体プロセスで製造した受動部品で構成されているため、一般的な抵抗やコンデンサを外付けする場合に比べて圧倒的に高い精度を非常に広い温度範囲で実現可能です。

-

-

⸺これはとても便利ですね。かなりアナログ回路設計に関する難易度を下げられると思います。

石井:そうですね。AIやIoT、エッジ・コンピューティングなどの技術進化が加速しているなか、それらの性能を高めるには高精度なアナログ回路や高速で高精度なA-D変換が必要不可欠です。しかし、そうしたA-D変換システムは現実の難易度がとても高い。そこで当社はその難易度を押し下げるさまざまなソリューションを用意しています。目的とするアプリケーションの最適なICを、今回紹介した製品の中から選んでいただいたり、Signal Chain Designerなどのウェブツールを活用していただいたりすることで、いち早く設計を完了させて、いち早くアプリケーションを市場に投入できるようになればと切に思うところです。

- エンディング

-

⸺今回はとても丁寧なご説明ありがとうございました。実はきょうのテーマがアナログと事前に聞いていましたので、かなり難しいお話になると覚悟してきたのですが、丁寧なご説明のおかげで、アナログ信号処理やA-D変換システムが置かれている状況、現在のA-DコンバータICや設計ツールの最新動向をかなり理解することができました。石井さん、改めてありがとうございました。

石井:こちらこそありがとうございました。

⸺アナログ・デザイセズさんが提供する、A-DコンバータICやAnalog Signal Chain μModuleのより詳しい情報につきましては、チップワンストップのウェブサイトにアップしております製品紹介ページにて記載しております。ぜひ一度ご覧いただき、皆さまの電子機器設計に活かしていただければと思います。 またチップワンストップではアナログ・デバイセズさんのA-D変換IC製品の評価用ボードのプレゼント・キャンペーンも行っております。この動画の概要欄に詳細を記載しておりますのでご確認の上、皆さま奮ってご参加ください。それでは皆さん、次の番組でお会いしましょう。さようなら。

- キャンペーン期間

- 2025年6月27日(金) ~ 7月11日(金)

- キャンペーン終了まで…

- 日

- 時間

- 分

- 秒

高性能なADCを試せるチャンス!

抽選で5名様に当たる豪華プレゼントキャンペーン!

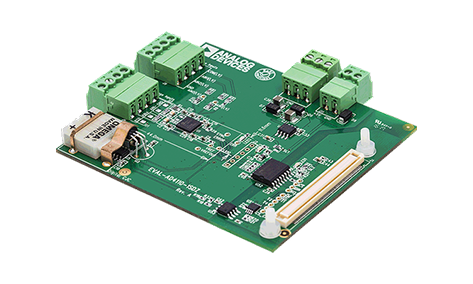

高性能なADC搭載の評価ボード「EVAL-AD4110-1」とそのコントローラ·ボード「EVAL-SDP-CB1Z」をセットで5名様にプレゼントいたします。

工業用プロセス制御システム向け24ビットADC「AD4110-1」搭載の評価ボードと、PCと接続して動作させるために必要なコントローラ·ボード(EVAL-SDP-CB1Z)をセットでお届けいたします。

届いたその日から、すぐに評価をスタートいただけます。

この機会にぜひご応募ください!

多機能入力対応・高精度・回路簡素化が1チップで実現!

AD4110-1

- 多機能アナログ入力対応

: 1チップで±10V電圧・4-20mA電流・RTD等に対応、入力タイプを柔軟に切替可能 - 高精度24ビットADC搭載

: 低ノイズ・高精度なΣΔ ADCを内蔵し、産業用アプリケーションでも安心の性能 - 設計工数を大幅削減

: ゲイン設定・入力保護・フィルタリングを統合、外付け回路を最小限に - 新規設計に推奨

プレゼント対象製品概要

すぐに評価可能!AD4110-1 用のフル機能評価用ボード

EVAL-AD4110-1

EVAL-AD4110-1は、AD4110-1の柔軟な入力構成や高精度性能をすぐに試せる評価ボードです。電圧・電流・RTDなど各種入力を接続し、PC上のGUI(ACEソフトウェア)で簡単に設定・測定が可能。

回路設計前の事前検証やセンサ評価に最適です。

EVAL-AD4110-1の評価に必要なボードもセット!

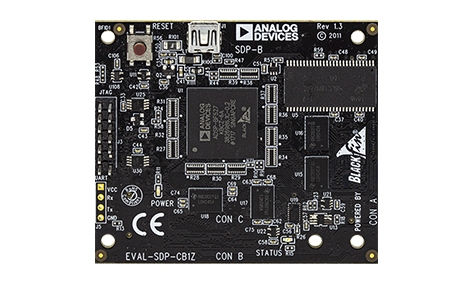

EVAL-SDP-CB1Z

EVAL-AD4110-1をPCと接続して動かすのに必要なコントローラ・ボード。

セットで届くのですぐに評価スタート可能です。

Signal Chain設計に!ツールのご紹介

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、アナログ・フロントエンドの設計とシミュレーションを効率化するツールです。

AC特性やノイズ、消費電力などを評価でき、主要なアナログ部品も選択可能。

設計内容はLTspiceにエクスポートして詳細解析も行えます。

EE-Sim® パワー・ツール

オンラインのEE-Sim設計ツールを使うことで、電力回路の設計と評価をわずかな時間で完了できます。SIMPLISとSIMetrix SPICEの両方を備えたEE-Sim OASISシミュレータをダウンロードすれば、設計を更に詳しく検査した上でハードウェアに引き渡すことができます。

アナログ・デバイセズに関する情報はこちら

物理的な世界とデジタル世界をつなぐアナログ半導体のメーカとして広く知られているアナログ・デバイセズ。品揃えはとても幅広く、アンプやデータ・コンバータ、RF、MEMSセンサなど多岐にわたります。今回は、そうした製品の中でも、パワー製品にフォーカスして、アナログ・デバイセズでアプリケーション・エンジニアを務めております、石井聡(いしい・さとる)さんにお話をうかがいます。

- 米国2社を統合しパワー製品を強化 アナログ・デバイセズの最新動向

-

⸺まずはアナログ・デバイセズさんのパワー製品につきまして最近の動向を教えて下さい。

石井:当社は2017年に米国のLinear Technology(リニアテクノロジー)2021年に同じく米国のMaxim Integrated(マキシム・インテグレーテッド)を統合しました。 もともと当社もパワー製品を市場に投入していたのですが、ここにリニアテクノロジーとマキシム・インテグレーテッドの製品が加わったことで、極めて広範で強固なパワー製品のラインナップが完成しました。 パワー製品として、スイッチング電源やLDO、パワー・マネジメント、LEDドライバなどをひとくくりで考えますと3000を優に超えるんです。パッケージの違いを含めると相当な製品数となります。

⸺最近のパワー製品市場ではどのような点に注目が集まっていますか?

石井:現在は特に環境問題。これが世界的な課題になっていますので、 電源の変換効率に注目が集まっています。 例えば、変換効率が90% だった電源回路が95%にアップしたとします。これは電力損失の観点 から見れば、1/2に減ったことを意味するんです。 もし電子機器すべてで、この効率アップを実現できれば極めて大きな インパクトになりますよね。

また最近プロセッサやGPU、FPGAでは、低電圧化と大電力化(大電流化)が進んでいます。 1V以下というとても低い電圧、かつ数A〜数10Aという非常に大きな電流を供給することが求められています。 このとき非常に高い変換効率で電力を供給できるようになれば、電源回路から生じる余計な熱を減らすことができます。

⸺アナログ・デバイセズさんは、こうしたパワー製品市場ではどのような位置付けにあるのでしょうか?

石井:実は、これまでアナログ・デバイセズ単体では、パワー製品の開発やビジネスの面で試行錯誤が続いていました。 こうした状況の中で、リニアテクノロジーとマキシム・インテグレーテッドを統合したことで、両社が持つ技術や製品を取り込んで、パワー製品市場において当社の存在感を大幅に高めることが可能になりました。 特にこの2社は、もともと非常に高い電源回路技術を保有していましたから、アナログ・デバイセズとして製品、技術の両面で大きな補強となりました。このため現時点において当社は、パワー製品の市場を牽引する企業の1社になったと言えるかと思います。

- リニアテクノロジーから得た技術・製品

-

⸺リニアテクノロジーさんやマキシム・インテグレーテッドさんからは、具体的にどのような技術や製品を取り込んだのでしょうか?

石井:そうですね。リニアテクノロジーの製品では「LT」 「LTC」 「LTM」で始まる型番になります。その中には「Silent Switcher®(サイレント・スイッチャー)」という非常に低いEMI、つまり電磁放射の低いスイッチング電源技術があり、それが注目度の高い技術と言えると思います。この技術は、リニアテクノロジーの特許技術であり、現在は第3世代である「Silent Switcher 3」まで進化しています。その技術を搭載した複数の電源ICを現在、製品化しています。低EMIであることに加えて、なんとスイッチング電源であるにもかかわらず、ローノイズなLDO製品、これと同程度の特性を実現できているんです。これは驚異的な話ですよね。 このほかでは、インダクタなど周辺製品を1つのパッケージに収めた「μModule®」という電源モジュールも注目度の高い製品です。入力電圧範囲が広い、大電流出力が可能、変換効率が高い、小型のBGAパッケージに収めているなどの特徴があります。これは「LTM」で始まる製品になります。

- マキシム・インテグレーテッドから得た技術・製品

-

⸺それではマキシム・インテグレーテッドさんについてはいかがでしょうか?

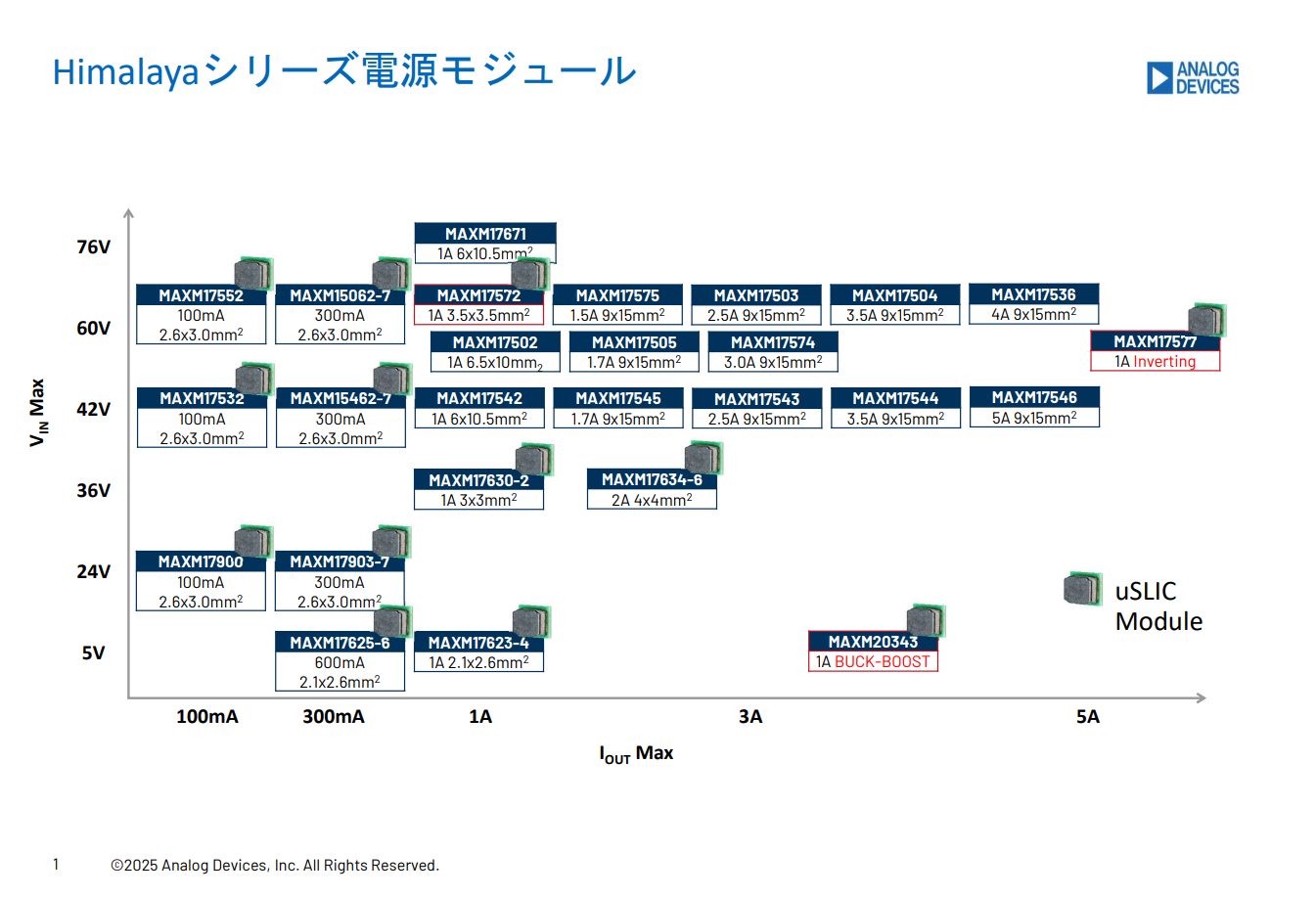

石井:マキシム・インテグレーテッドの製品の型番は「MAX」で始まります。注目度が高い製品としては「Himalayaシリーズ」と名付けられた電源IC製品と電源モジュール製品が挙げられます。ご存じのようにヒマラヤ山脈は、高さが4000mを超える高山地帯で、エベレストの山頂では冬季には−30℃以下に下がると言われています。Himalayaシリーズでは、変換効率が高いスイッチング電源回路技術を採用していますので、変換損失による発熱を極めて低く抑えることができます。「まるでヒマラヤ山脈のように極めて低い温度に保てる」ため、その名にあやかって「Himalaya」と命名しました。このHimalayaシリーズでも、「LTM」で始まる製品と同様に、「MAXM」で始まる電源モジュール製品も用意しています。

- 最新製品を解説 電源ICと電源モジュールの違い

-

⸺電源ICと電源モジュールという2つの製品が登場しましたが、これらは何が違うのですか?

石井:電源モジュールは、電源回路を構成するために必要な部品をほぼすべて小型パッケージに収めた製品です。電源ICを使う場合は、抵抗やコンデンサ、インダクタといった受動部品などを外付けで用意する必要がありますが、電源モジュールはこれらをほぼすべて、サイズが小さい小型パッケージに収めています。

⸺電子機器メーカが、電源ICではなく電源モジュールを採用するメリットは何でしょうか?

石井:一番は電源モジュールの方が使い勝手が高いことです。周辺部品の中で特に設計が一番厄介なインダクタも内蔵していますので、基板にポンと載せるだけで電源回路設計が完了します。とにかく便利ということですね。電源回路設計について深い知見がなくとも、LDOと同じ感覚でスイッチング電源を使えるようになります。スイッチング電源設計の経験がある人は理解できるかと思いますが、スイッチング電源設計は非常に多くのパラメータがあり、それをすべて考慮しなければなりません。そのため多くのノウハウが必要になります。それがポン付けで設計が完了するため、電源モジュールは非常に便利なわけですね。

- 電源ICと電源モジュールの使い分け

-

⸺実際には、電源ICと電源モジュールは電子機器メーカにおいて、どのように使い分けられているのでしょうか?

石井:電源モジュールのデメリットは電源ICに比べた場合、コストが高いということになるでしょうか。このため、民生機器などの大量生産品には、電源ICが使われるケースが多いようです。しかし生産台数が比較的少ない産業機器や医療機器、FA機器などでは、使い勝手が高いことが評価され、電源モジュールが好んで採用される傾向にあります。ただしコストについては、総合的に判断すると、必ずしも高くなるとは言い切れないんです。なぜならば、電源モジュールを採用すれば、周辺部品の点数を削減できたり、実装面積を縮小できたり、さらに設計時間をほぼゼロにできたり、品質が安定するため、その管理コストを減らせたりする効果があるからです。このため単純に「モジュールだから高コストだ」という風に片付けられる話でもないんですね。

- アナログ・デバイセズの電源モジュール HimalayaシリーズとμSLIC(マイクロ・スリック)

-

⸺それではアナログ・デバイセズさんの電源モジュールについてより詳しく教えてください。

石井:Himalayaシリーズの電源モジュールのポートフォリオです。どちらかというと大電力ではなく、数A以下の低めの最大電流を扱う製品が多い構成になっています。「この電流領域ならLDOを使えばよいのではないか」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、しかし電源モジュールを使用すれば、高い変換効率を維持したままで低い出力電圧を生成することができます。これはとても大きなメリットです。例えば、60Vの入力。こちらに60Vという数値が見えますが、60V入力から5V/1Aの出力をLDOで作ろうとすれば、55Wが電力損失になってしまい実用に値しません。スイッチング方式の電源モジュールであれば、わずか1W程度の電力損失で5V/1Aの出力を作ることができます。

-

⸺LDOの代わりに小型なスイッチング電源モジュールを使えば、高い効率で必要とする出力電圧が得られるということなのですね。ところで、こちらのスライドに「μSLIC(マイクロ・スリック)」という文字が見えるのですが、これも電源モジュールですか?

石井:μSLICも電源モジュールの1つです。μSLICは、マキシム・インテグレーテッドのパッケージング技術でありまして、「Micro-sized System -Level IC」のことです。小型のパッケージの中に、Himalayaシリーズの電源ICである同期降圧電源ICと、MOSFET、位相補償素子、そしてインダクタなどを内蔵していまして、簡単に小型な電源ソリューションを実現できます。従来のソリューションと比べると、面積を半分くらいに削減できます。スイッチング電源としての技術的な差別化ポイントは、 小型かつ高出力、高信頼性であることですが、これに高効率なHimalaya技術を適用したことで、高い変換効率を同時に実現できたこと、これは注目に値すると言えるかと思います。

- HimalayaシリーズとμSLIC 特徴とアプリケーションの使い分け

-

⸺μSLICの電源モジュールと一般的なHimalayaシリーズの電源モジュールは、どのような点に違いがあるのでしょうか?

石井:一般的なHimalaya電源モジュールとμSLICのパッケージの中の構成を比較してみます。左側は、一般的なHimalaya電源モジュールの内部構成になっています。基板の上にワイヤ・ボンディングで各部品を接続しています。その後、全体をモールドしてモールディング加工しています。これを見ていただいて分かる通り、サイズがかなり大きめになっていますね。一方で右側ですが、これはμSLICのパッケージの内部構成になっています。基板の上に直接各部品を配置してありまして、その上にインダクタを重ねて載せることで省スペース化を図っています。ワイヤ・ボンディングを使わずに接続している点も特徴の1つと言えると思います。このように、μSLICの電源モジュールと一般的なHimalayaシリーズの電源モジュールは、実装技術に大きな違いがありまして、それによってμSLICは大幅な小型化を実現しています。

石井:実際に評価ボードとして基板上に電源モジュールを実装したものをお見せしましょう。これでソリューションとしてのサイズをイメージしていただきたいと思いますが、チップが2.6mm×2.1mmという非常に小さい大きさで、ほかの部品はJIS規格で1005や2012などJISのサイズで表示してありますが、このように本当に小さいサイズで実現できることがお分かりいただけたと思います。

⸺本当に小さいのですね

石井:確かに小型でありますが、機能的には非常に高いものを備えています。例えば、PWM/PFM選択機能、変更可能なソフトスタート、UVLO、スイッチング周波数設定および外部同期機能、各種保護機能などがあります。動作保証の温度範囲も非常に広くて、周囲温度として−40℃~+125℃。 さらに、CISPR22(EN55022) Class BのEMC規格、落下、衝撃、振動規格、JESD22–B103、B104、B111に適合していますので、厳しい環境下においても安定したシステムを構築できます。

⸺μSLICの電源モジュールと一般的なHimalaya電源モジュールは市場でどのような使い分けがされているのでしょうか?アプリケーションの違いなどがあれば教えて下さい。

石井:先にもお話ししましたが、μSLICモジュールは産業機器や医療機器、FA機器などで応用が考えられます。しかしサイズが小さいということで、ヘルスケアやウエアラブル・デバイス、電子ガジェットなどもアプリケーションとして考えられますね。

⸺そのようにユーザである電子機器メーカは使い分けているのですね

- エンディング

-

⸺今回はとても丁寧にご説明いただきありがとうございました。

石井:こちらこそ、どうもありがとうございました

⸺電源ICや電源モジュールについてかなり理解することができたと思います。アナログ・デバイセズさんが提供する「μSLIC電源モジュール」のより詳しい情報につきましては、チップワンストップのウェブサイトにアップしております製品紹介ページに記載しておりますので、ぜひ一度ご覧いただき、みなさまの電子機器設計にお役立ていただけますと幸いです。またチップワンストップでは、アナログ・デバイセズさんの「μSLIC電源モジュール」を載せた「評価ボード」 プレゼント・キャンペーン(終了済)も実施しております。このページの右下部分に詳細が記載されておりますので、ぜひご覧いただき、皆さま奮ってご参加ください。それでは皆さん、次のインタビューでお会いしましょう。さようなら。