- TOP

- 日本モレックスに聞く 大電流コネクタ

今回のテーマは大電流コネクタです。

「モレックスと言えばコネクタ」と思われている方が多いかもしれません。前回の動画では「安全通信」のテクノロジを紹介いただきましたが、今回はそのコネクタの中から大電流コネクタについて紹介いただきます。大電流コネクタとはどのような製品で、どのような用途に向けたものなのか。また採用するとどのようなメリットが得られるのか、それらについて日本モレックスでBusiness Development Managerを務めておられる粟津 渉さんにお話を伺いました。

- 「大電流コネクタ」とは何か?

-

まず今回のテーマであります、「大電流コネクタ」とはどのようなものなのでしょうか?単純に大きな電流を流せるコネクタということでしょうか?

粟津 はい、そうですね。まず、コネクタをすごく大まかに分類すると信号接続用のコネクタと電源接続用のコネクタ、これら大きく2つのジャンルに分けることができます。

-

大電流コネクタとは電源用コネクタの中でも比較的大きな電流を流せるコネクタのことです。決まりはないですが、目安としては70Aクラス以上を流せるものになると大電流コネクタと呼んでいるケースが多いです。そして、電源用コネクタのスペックとして電流と並んでもう1つ重要なのが電圧です。

高い電圧に耐えられるコネクタということで高電圧コネクタと呼んだりしますが、本日は大電流かつ高電圧が求められる電源接続用途で役立つ小型のコネクタをご紹介します。目の前にあるこちらがその製品群になります。 -

私が知っているコネクタというとスマートフォン用の小さいコネクタなどが思い浮かぶのですが、こちらのものでも電源コネクタとしては小型サイズなのでしょうか?

-

粟津実は、インターネットで「大電流コネクタ」と検索すると、EVや蓄電装置といったエネルギ用途に向けた大電流コネクタがたくさんヒットします。こうしたエネルギ用途向けは、サイズが大きい上に堅牢性が非常に高いんです。かなりゴツい形状をしております。

しかし、今回紹介する「Coeur(クール)」と呼ぶコンタクト技術を適用した大電流コネクタの特徴は、小型であることです。ですので、単に大電流を流せるだけでなく、搭載した機器の小型化にも貢献するという特徴を兼ね備えています。

- 大電流コネクタの用途とは

-

Coeurという技術を使った小型の大電流コネクタは、どのような用途に向けたものなのでしょうか。

粟津 簡単に言えば「パワエレ(パワー・エレクトロニクス)」分野に向けたものです。例えば、電源基板や、電源ユニット、電源セル、電源盤などがターゲットとなるアプリケーションになります。

現在、パワエレの分野では、SiCやGaNといった次世代パワー半導体の登場で、電源の高効率化や小型化が進むという技術トレンドがあるようです。今回の大電流コネクタは、こうした技術トレンドに沿ったものだと理解してよいでしょうか?

粟津 まさに次世代パワー半導体を使って電源の主回路が小型化すれば入出力の電源接続についても小型化が求められる可能性が高いでしょう。また、高効率化は一層の高電流化を促進します。そういった意味で技術トレンドに沿ったものであると言うことができます。

- パワエレ分野での有用性について

-

これまでパワエレの分野では、どのような大電流コネクタが使われていたのでしょうか。やはりサイズはかなり大きかったのでしょうか。

粟津 実際は、大電流コネクタを必ずしも使わないというケースも多かったんです。例えば、電源基板では、大きな電流を流すために、電源ラインの銅箔を幅を広げたり、層を厚くしたりして、電気抵抗を低くすることで発熱を抑えています。しかし問題はここからでして、どうやって基板、機器の外と電気的に接続するのか、これまで使われてきた接続方式は主に2つありました。

-

1つはバスバーです。比較的厚い板状の金属で接続します。これは弊社の製品でフレキシブル・バスバーというものになりますが、今日では固い金属の棒の代わりにこのように柔らかいバスバーも実現されています。もう1つは端子台です。電源基板の上に端子台を実装しておいて、太い電線を使って接続します。その際電線の先には圧着端子というものをかしめてネジで止める形になります。いずれの場合もネジ止めが必要になります。このため、作業効率が非常に悪いという問題を抱えていました。

-

そこで開発したのが、Coeurという技術を使った大電流コネクタになります。これを使えばバスバーや端子台を「コネクタ化」することができます。つまり、レセプタクルにプラグを挿すだけで接続作業が完了するためバスバーや端子台を使用する場合に比べると組み立て作業を圧倒的に効率化できます。

またネジ止め作業が不要になる分、ネジ止め作業向けに用意していた空間を不要にできその分だけ小型化することが可能になります。さらに、コネクタでの接続を前提にした形でのモジュール化設計も実現することができます。

- 「Coeur」な接点形状がポイント

-

なぜ今まで、バスバーや端子台を使っていたのですか?パワエレ分野をターゲットにした大電流コネクタは実用化されていなかったでしょうか。

-

粟津 今までも高電流用コネクタは市場にありましたが、実用化されている中でここまで小型化した製品というのは限られています。実現可能になったポイントは、「Coeur」というコンタクト技術にあります。

-

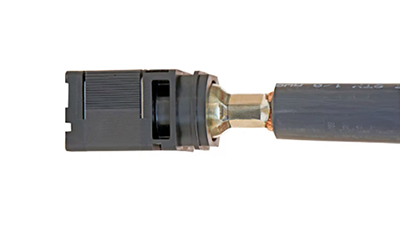

この画像を見ていただきたいのですが、レセプタクル側の電気を流す金属部が短冊状になっています。このため、ここにプラグを挿すと、プラグとは多点で接触することになります。こちらの手作りの模型でもご覧ください。プラグが銀色、レセプタクル側が黄色ですが多点で接触しているというのが分かっていただけるかと思います。この結果、接触抵抗を低く抑えることができ、大きな電流を流しても発熱量を低減できるようになります。

-

さらに、Coeurコンタクトの形状をよく見ていただきたいのですが、一方の端は金属の輪で束ねた形、一方の端は束ねずに開放したままになっています。今まで市場で投入されてきた多点接点のコネクタを見ていただきます。そうしますと、このように両側が金属の輪でつながっているという構造をとっているケースが多いです。弊社のCoeurと比べてみていただいたときにこの構造の違いの分だけコネクタによる接続の高さを抑えることができ、それによってコネクタの小型化を図ることができているということになります。

- 「Coeur」技術を適用した大電流コネクタの製品ラインナップ

-

「Coeur」は接点技術ということですが、実際にはどのような大電流コネクタの製品を用意しているのですか?

-

粟津 現時点で「Coeur」技術を適用した大電流コネクタは6品種用意しております。この図がその製品ラインナップです。6品種とは「Sentrality(セントラリティ)」 「PowerWize(パワーワイズ)」 「PowerWize BMI(パワーワイズ・ビー・エム・アイ)」 「SW1(エス・ダブリュ・ワン)」「UltraWize(ウルトラ・ワイズ)」 「HyperQube(ハイパー・キューブ)」になります。今回はこの6品種のうち、大きな特徴がある2品種をご紹介させていただきます

- 実装ずれによる破損問題を回避

-

はい、それでは最初にご紹介いただく品種は、どれになりますでしょうか?

粟津 Sentrality(セントラリティ)になります。

Sentralityはレセプタクルとプラグの両方に特徴があります。まずレセプタクル側の特徴はこのように横に動くことにあります。左右に±1.0mm動かすことが可能です。これをフローティング機能と呼びます。 -

フローティング機能を取り入れた狙いは何ですか?

-

粟津 最大のメリットは機械的なストレスを吸収できることなんです。例えば、こんなケースを想定してみます。複数個を並べたプラグに対して、複数個のレセプタクルを一括で嵌合させるケースです。実際こうしたケースは少なくないんです。例えば、3相電源に相当する3個のプラグに3個のレセプタクルをまとめたものを一括で嵌合させるというようなケースです。こうしたケースでプラグを基板に実装する場合、どうしてもある程度の実装ズレが生じてしまいます。これは仕方がないことなんです。ここに複数個のレセプタクルをまとめたものを一括で嵌合させたとしましょう。プラグにはある程度の実装ズレがありますのでレセプタクルに機械的なストレスが掛かってしまいます。このとき、もしレセプタクルにフローティング機能がなければプラグに機械的なストレスが掛かり続けてしまいます。最悪の場合プラグが破損してしまうということもあり得るかと思います。しかし、フローティング機能があれば、実装ズレによるストレスを吸収することができます。このため、プラグが破損してしまうという問題を回避することができるわけです。 また、プラグとレセプタクルを1対1で嵌合する場合も用途によっては大きなメリットを得られます。例えば、振動を受け続けるような用途です。振動でプラグが動いても、それをフローティング機能で吸収できますのでプラグの破損などの事態を未然に防げます。

-

なるほど。面白い機能ですね。それでは次に、プラグ側の工夫について教えて下さい。

粟津 プラグ側の工夫はその製造方法にあります。一般にプラグの製造方法は大きく分けて2つあります。1つは金型を起こしてプレスで製造する方法、もう1つの方法は金属の削り出しで製造する方法です。この方法であれば、対応できるプラグの形状の自由度は非常に高くなります。このため、ユーザごとのカスタマイズの要求にも応えやすいというメリットがあります。

-

カスタマイズをしてプラグの大きさが変われば流せる電流や耐えられる電圧が変わると思うのですがSentralityではどの程度の電流や電圧に対応しているのでしょうか?

-

粟津 供給できる電流としては、例えば、プラグの直径が3.4mmの場合で最大75A、それから11.0mmの場合に350Aとなっています。最大電圧は1500Vです。

- 「Sentrality」の採用事例について

-

かなり大きな電流を流せるのですね。それでは、Sentrality(セントラリティ)の具体的な採用事例を教えて下さい。

-

粟津 それでは、2つの事例をご紹介させてください。1つ目は、データセンタの事例になります。データセンタではこちらの図のように、ラックが数多く並んでいるという構造をとっています。ラックの中にはいま話題になっているGPUといったブレード・サーバをいくつもガチャガチャと挿し込んで使用しているわけなんですが、このブレード・サーバに電力を供給する電源配線の接続にSentralityが活用されている事例がございます。

-

ラックの上部にパワー・ディストリビューション・ユニット(PDU)と呼ぶ電源装置が組み込まれており、それと各ブレード・サーバを比較的太い電源配線で接続するのですが、このとき、複数のプラグを一括で嵌合するような構造をとっているケースがございます。この際にフローティング機能を搭載しているSentralityが採用された事例もございます。もう1つは電動バイク(eバイク)での採用事例です。この内部で電源の接続にSentralityが使われています。Sentralityが採用された理由としては、常に激しい振動が接続部にかかるからです。このため、フローティング機能が高く評価されて採用に至りました。

- 日本モレックス独自のロック機能を搭載

-

それでは、「Coeur」技術を適用したもう1つの特徴がある大電流コネクタを紹介してください。どれになりますでしょうか?

-

粟津 ご紹介させていただきたいもう1つの品種は、「SW1(エス・ダブリュ・ワン)」です。この品種の特徴はロック機能を設けていることです。

レセプタクル側に当社独自の機構を搭載しており、プラグを挿すと自動的にロックが掛かるようになっています。このような形です。1回ロックが掛かると簡単に抜けることはありません。 -

ロックはどうやって外すのですか?

-

粟津 コネクタの側面に、少し見えづらいですがレバーが付いておりましてそこを押すと抜ける仕組みになっています。やってみますか?

-

はい。.....なるほど、こうやって外すのですね。かなり外しづらいのですが....

粟津 少しコツが必要なのですが、このコツさえ掴んでいただきますと、このレバーの部分を上手く操作して外すことができます。また、あまり簡単に外れてしまいますと、大電流コネクタの場合は非常に危険ですのでわざとこのように間違って押して外れてしまうということがないような構造になってございます。

- 「SW1」の採用事例について

-

それでは、「SW1(エス・ダブリュ・ワン)」の具体的な応用事例を教えて下さい。

-

粟津 こちらもデータセンタ内の電源ユニットで多く採用されています。こちらのようなラック型の電源ユニットで、従来の圧着端子での接続、このような接続の仕方を置き換える形でSW1を使ってコネクタ化するという採用事例を多くいただいております。

- 電源部の小型化に役立つ大電流コネクタ

-

粟津さん、今回はとても丁寧にご説明いただきありがとうございました。大電流コネクタという言葉は正直あまり聞き馴染みがなかったのですが、かなり理解することができました。今回もありがとうございました。

粟津 こちらこそ、いろいろご質問いただきありがとうございました。

-

日本モレックスさんが提供する「Coeur」技術を適用した大電流コネクタのより詳しい情報につきましては、チップワンストップのウェブサイトにアップした製品紹介ページに記載しております。是非一度、ご覧いただき、みなさまの電子機器設計に生かしていただければと思います。

それではみなさん、さようなら。

- キャンペーン期間

- 2025年4月18日(金) ~ 5月16日(金)

- キャンペーン終了まで…

- 日

- 時間

- 分

- 秒

10名様にサンプル提供中

パワー・エレクトロニクス向けの

大電流コネクタ組み立て作業が簡単!

小型化を実現!発熱量を低減!

動画でもご紹介した「Coeur」接続技術を搭載したSW1コネクタサンプルを10名様にプレゼントいたします。

ワイヤーと圧着バレル間のインターフェースの接触抵抗を最小限に抑え、他の設計に比べてシステムの発熱を最小限にし、高い電流容量を得ることができます。

独自の設計をもつCoeur技術を手にするチャンスです。

この機会にぜひご応募ください!

プレゼント対象製品の概要

SW1コネクタ仕様

SW1電線対基板用/ワイヤー・ツー・バスバー・インターコネクトは、Coeurソケット技術を採用しており、3つのサイズで高電流容量を実現しています: 6.00mm(120.0A)、8.00mm(185.0A)、11.00mm(300.0A)で、独自のポジティブロック設計により、安全な嵌合が可能です。

低接触抵抗

Coeur円錐形ソケットの複数接触ビームは接触抵抗が低く、電圧降下が少ないため、接触インターフェースでの熱発生が最小限に抑えられ、他の接触設計に比べて高い電流容量が得られます。

コンパクト設計

Coeurソケットの設計により、双曲面ソケットを使用する同等のソリューションよりも高さ・長さ・幅のすべてが小さい嵌合相互接続が可能になるため、スペースに制約があるアプリケーションで設計の柔軟性が大幅に向上します。

ユーザーフレンドリーな

ポジティブロック

独自のクイックコネクト/ピンチトゥリリース設計により、システム組み込み時に確実な嵌合ができ、衝撃や振動、誤った取り扱いによるケーブルアセンブリーのピン抜けを防止することができます。また、取り付け金具が不要なため、取り付けにかかる時間や定期的なメンテナンスコストも削減できます。

ケーブルアッセンブリーの

360°回転を可能にする

ポジティブロック

ステンレススチール製スプリングクリップによって、ロックピンの溝にラッチされるため、ピンを中心にケーブルアセンブリーを360°回転させることが可能であり、このためシステム組み込み時にケーブルアセンブリーのドレッシングが容易になります。

「安全通信」ってご存知ですか?日本モレックスがその重要性を解説

今回はコネクタで有名なモレックスが最近注力しているという「安全通信」についてお話を伺いました。

製造工場での役割やどんな企業が導入すべきかなど、安全通信の重要性についてデモを用いて動画内で詳しく解説しています。

- 「大電流コネクタ」とは何か?

-

「安全通信」という言葉は聞かれたことがないという方も少なくないと思います。弊社の主要な製品であるコネクタと安全通信の関係性についてまずはご説明したいと思います。その関係性とは…

- 安全通信に対応するメリットとは?

-

まずは安全性を確保したまま生産性や利便性も両立できる、そこが最大のメリットになります。また安全通信はその仕組み上、従来の制御システム用のフィールドバスとまったく同一のネットワーク上で通信をします。ですので制御用と安全用という形でネットワークを分ける必要がないというところです。これを可能にしているのが…

- 日本の工場で採用が進まない理由

-

主に理由は2つあると考えられます。1つはすでに十分な安全性がその工場で確保できている場合に新しい技術を導入するリスクを冒したくないと考えていらっしゃるケースです。変えてしまうことによって逆に安全性が低下してしまうのではという風に不安視しているところもあるかと思います。このため新しい技術の導入には消極的であるといったケースが見受けられます。もう1つは…