浜野 正博 氏

浜野 正博 氏

オランダNXP Semiconductorsは2024年1月末に、新しい汎用マイコン「MCX」の量産出荷を始めたことを発表した。産業機器やIoT機器、民生機器などに向ける。

MCXには4つの製品シリーズを用意した。すなわち、NシリーズとAシリーズ、Wシリーズ、Lシリーズの4つだ。このうち今回量産出荷を始めたのは、NシリーズとAシリーズの一部の製品であり、製品数は全部で20製品に達する。いずれもCPUコアには「Arm® Cortex®-M33」を採用した。

同社はすでに、さまざまなマイコンを市場に投入している。その中でMCXはどのような位置付けになるのか。さらには、量産出荷を始めたNシリーズとAシリーズの特徴や、提供する予定の開発環境、今後の製品展開計画などはどうなのか。これらの点について、NXPジャパン マーケティング統括本部 プロダクトマーケティング部の浜野 正博氏に聞いた。

(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)

今回、量産出荷を始めたMCXは、NXP Semiconductorsのマイコン/プロセッサ製品ポートフォリオの中で、どのような位置付けになるのか。

浜野 当社は大きく分けると「ゼネラル・エンベデッド」と「車載」という2つのマイコン製品群を持っている。今回量産出荷を開始したMCXは、前者であるゼネラル・エンベデッドに含まれる。

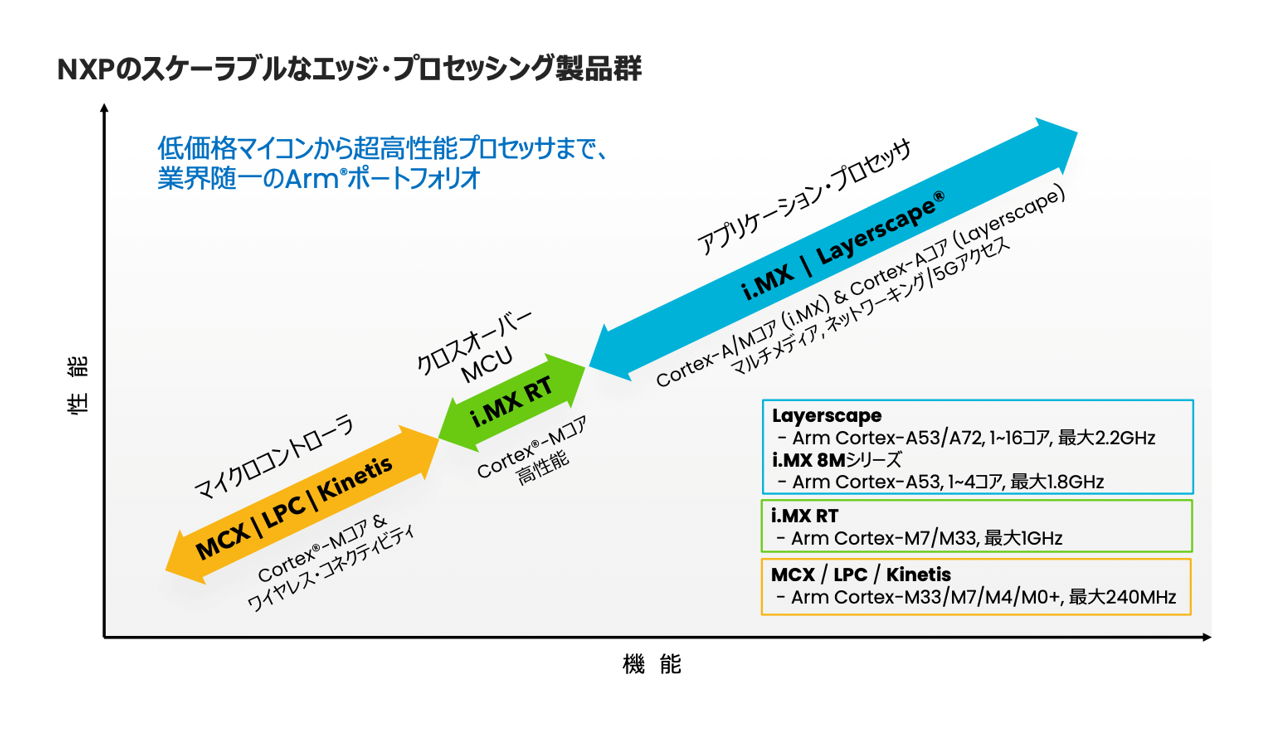

このゼネラル・エンベデッドの製品群は、いずれもArmコアを採用する製品であり、3つの製品グループで構成されている(図1)。1つ目は「マイクロコントローラ」という製品グループだ。Arm Cortex-Mコアに加えて、フラッシュ・メモリを集積したマイコンである。2つ目は「クロスオーバーMCU」と呼ぶ製品グループである。このグループもArm Cortex Mコアを採用しているが、フラッシュ・メモリは外付けで用意する必要がある。現在、フラッシュ・メモリを集積できる製造プロセスの微細加工寸法は40nmまでであり、それよりも微細な領域では集積技術が確立されていない。製造プロセスが40nmで頭打ちになってしまうと、マイコンの性能を高められない。そこで、この製品グループに含まれる「i.MX RTファミリ」では、28nmプロセスで製造することで演算性能を高め、フラッシュ・メモリは外付けで対応している。プロセッサに近い性能や機能を持たせたマイコンと言えるだろう。

3つ目は「アプリケーション・プロセッサ」という製品グループである。「i.MX」と「Layerscape」というファミリで構成されている。いずれのファミリもArm Cortex-Aコアを搭載し、フラッシュ・メモリは集積していない。i.MXとLayerscapeは、得意とする用途が違う。i.MXは画像や音声などのマルチメディア処理を得意とする。一方で、Layerscapeはルーターやスイッチ、通信基地局などでのネットワーク処理に向く。

まずはNシリーズとAシリーズの量産を開始

今回のMCXについて詳しく説明してほしい。

浜野 MCXが含まれる「マイクロコントローラ」という製品グループにはこれまで、2つのファミリがあった。1つは、もともとNXPが持っていた「LPC」というファミリ。もう1つは、2015年に吸収合併した米フリースケール・セミコンダクタが持っていた「Kinetis」というファミリだ。長らくは、この「2本立て」でビジネスを展開してきたが、今回は両者のいいとこ取りをするかたちで一本化した。それがMCXである。

LPCとKinetisのビジネスはやめてしまうのか。

浜野 LPCとKinetisのビジネスはやめない。長期供給を保証しているため、今後も10年以上供給を続けていく製品も多い。従って、もし設計対象の電子機器にLPCやKinetisがピッタリ合うのであれば、今後もどんどん採用していただきたい。しかし今後に新規投入していく製品はMCXになる。LPCとKinetisの新製品はもう開発していない。つまり、MCXに収斂させていく方針である。

今回量産出荷を始めた製品について詳しく教えてほしい。

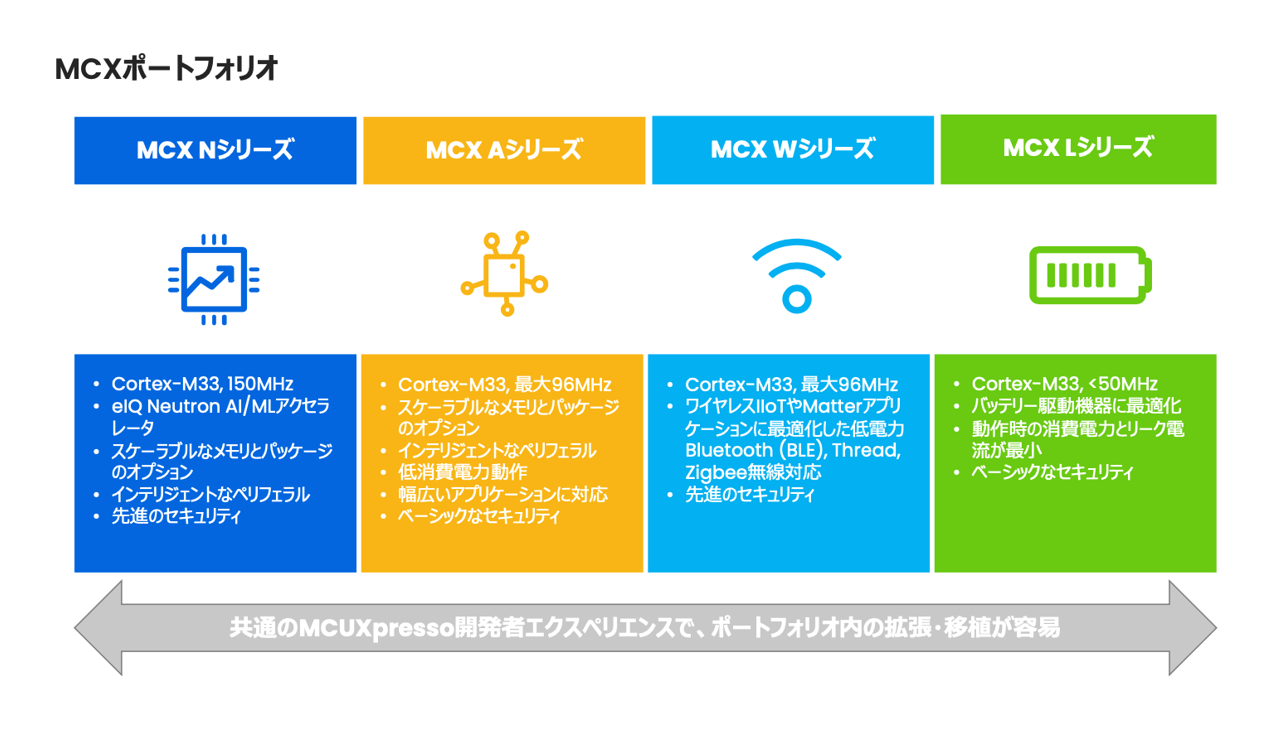

浜野 当社は2022年6月にMCXの製品化について発表しており、その際に大きく2つのポイントを明らかにした。1つは、MCXには4つのシリーズが用意すること。つまり、「MCX Nシリーズ(以下、Nシリーズ)」「MCX Aシリーズ(以下、Aシリーズ)」「MCX Wシリーズ(以下、Wシリーズ)」「MCX Lシリーズ(以下、Lシリーズ)」の4つである(図2)。もう1つは、Nシリーズの最初の製品である「N94X」の仕様である。

それから約1年半が経った2024年1月末。当社は、MCXについて新しく3つのポイントを発表した。1つは、Aシリーズの具体的な製品仕様と量産の開始。2つ目はNシリーズの量産開始である。Nシリーズの最初の製品は2022年6月に仕様を発表していたが、その後は一部のユーザにサンプル品を提供していただけで、量産は始めていなかった。Aシリーズの製品型番は「A153/152」と「A143/142」。Nシリーズは「N947/946」と「N547/546」。製品の種類は8つだが、メモリやパッケージのオプションを含めると、今回は合計で20製品の量産を開始した。

3つ目は、MCXに向けた評価ボードの販売開始である。今回は、旧フリースケールがKinetis向けに展開していた「FRDMボード(フリーダム・ボードと発音)」を復活させた。MCXの開発環境として、このFRDMボードを提供していく。このほかNシリーズに向けた評価ボード(EVK)の販売も開始した。

位置付けが異なる4シリーズを用意

まずは4つのシリーズの位置付けや違いについて簡単に説明してほしい。

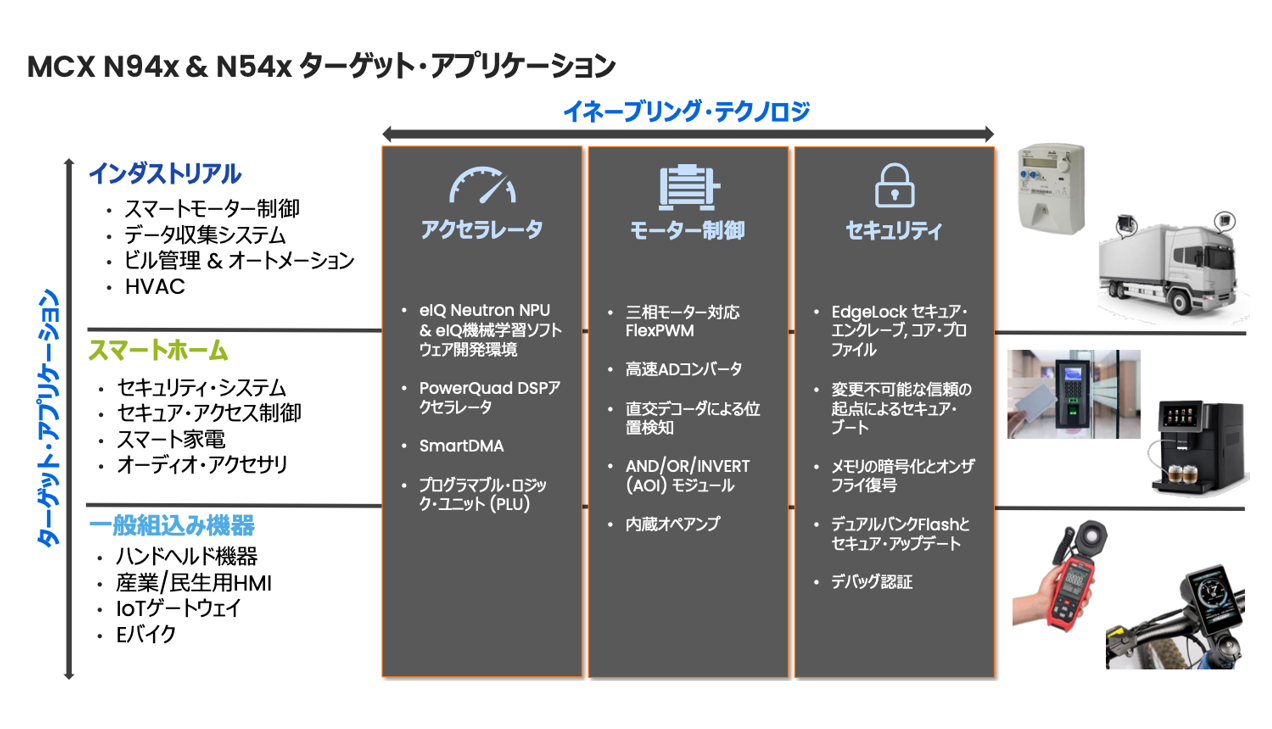

浜野 Nシリーズは、MCXの中でフラグシップに相当する製品である(図3)。マイコンのコアは、MCXのすべてがそうだがArm Cortex-M33であり、これを2個搭載した。いわゆるデュアル・コア品である。動作周波数は150MHzと高い。デュアル・コアであるため実質的な動作周波数は300MHzに相当する。

さらに、Nシリーズの特徴としては、ハードウエアの機械学習用アクセラレータとして、当社が独自開発にした「eIQ® Neutron NPU」を搭載したことが挙げられる。一般に高価なプロセッサであれば、機械学習用アクセラレータを搭載することが当たり前になっているが、今回のような低価格マイコンに載せるのはかなり業界でも早い方だと認識している。

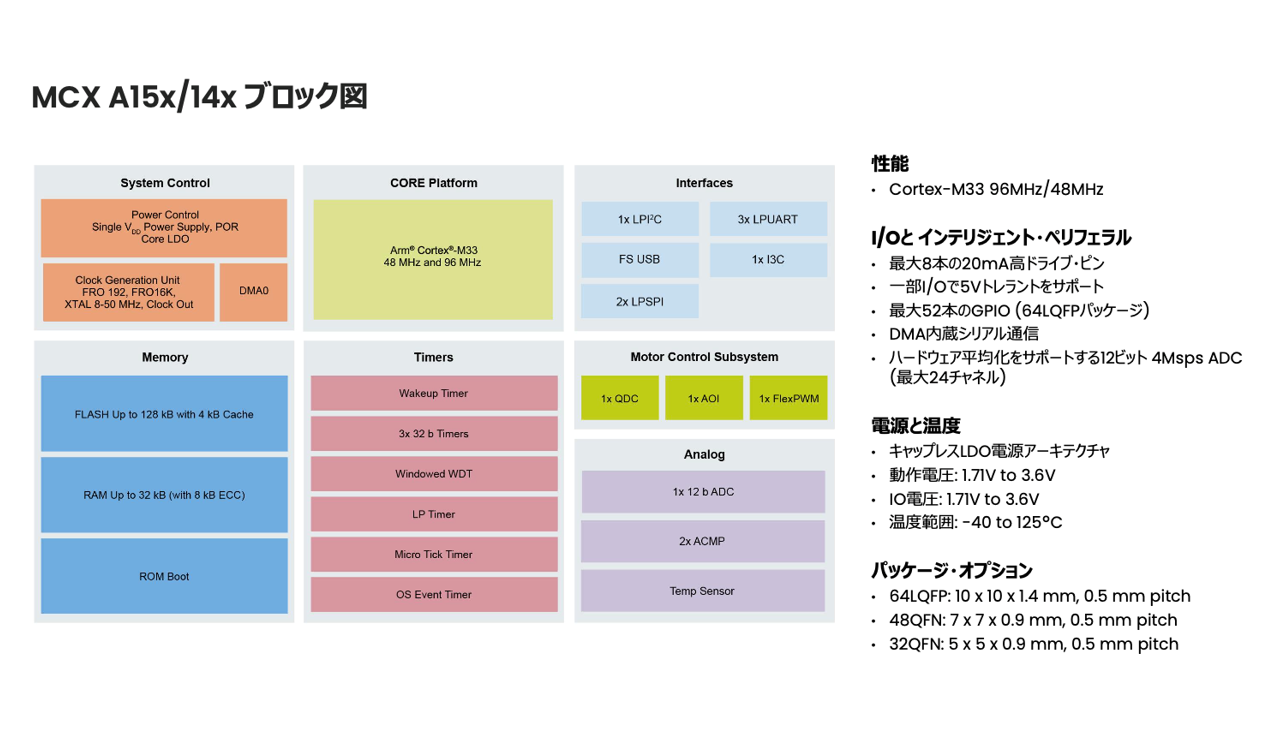

Aシリーズは、コストを重視したアプリケーションに向けた製品だ(図4)。Arm Cortex-M33コアを搭載し、動作周波数は96MHzもしくは48MHzと低めに設定した。Nシリーズと比べると処理性能は低い。搭載する機能も限定している。強力なアクセラレータは搭載していない。ハイエンドのNシリーズと低価格なAシリーズというイメージである。

WシリーズとLシリーズはまだ製品化していないが、どのような製品になる予定なのか。

浜野 Wシリーズは、無線(ワイヤレス)機能を内蔵したマイコンである。例えば、BluetoothやThread(スレッド)、ZigBeeなどを搭載する予定である。Lシリーズは、低消費電力が強く求められる用途に向けたマイコンである。動作時の消費電力を抑えると同時に、スタンバイ時のリーク電流を低減している点が特徴だ。バッテリだけで10年間の動作を求められるアプリケーションなどに向ける。4シリーズいずれも40nmプロセスで製造する。ただし、Lシリーズについては、リーク電流を抑える回路的な工夫を盛り込んでいる。

なお、4つのシリーズはすべて、15年の長期供給を保証する予定だ。このため、市場に投入する期間や、動作保証期間が長い産業機器やセキュリティ機器、IoT機器などでも安心して採用してもらえるだろう。

WシリーズとLシリーズを製品化するのは、いつ頃の予定か。

浜野 2024年内に製品化する予定である。

Nシリーズ:機械学習用アクセラレータを搭載

まずは4つのシリーズの位置付けや違いについて簡単に説明してほしい。

浜野 Nシリーズは前述の通り、Cortex-M33コアを2個搭載したデュアル・コア品である。最大の特徴は機械学習用アクセラレータ「 eIQ® Neutron NPU」を搭載した点にある(図5)。従来はクラウド側で実行していた処理を、エッジ側で実行できるようになる。エッジ側で実行するメリットは大きい。レイテンシ(応答時間)を短くできるからだ。

機械学習用アクセラレータをCortex-M系のコアを搭載したマイコンに載せたのは画期的なことと言える。eIQ® Neutron NPUは消費電力が低く、処理能力は低価格マイコン向けとしてはかなり高い。現在、機械学習用IPコアは業界に数多く存在しているが、いずれもハイエンド志向である。低価格マイコンに搭載するには、オーバースペックであり、消費電力が大きすぎる。消費電力とコストを抑えた機械学習用アクセラレータをいかに実現するのか。外部企業のIPコアだとなかなか最適化できないため、今回は自社でオリジナルのIPコアを開発した。

しかし消費電力とコストを抑えたものの、処理性能は比較的高い。例えば、機械学習を使って人間の顔を検知するデモの場合、eIQ® Neutron NPU を使えば、Cortex-M33コアで実行するケースに比べて約40倍と高い処理性能が得られる。具体的には、Cortex-M33コアを使った場合は約940msを要したが、eIQ® Neutron NPUであれば20数msで演算が完了した。

このほかのNシリーズの特徴は何か。

浜野 Nシリーズには、自律型ペリフェラルという機能を搭載している。例えば、UARTやI2Cなどのシリアル通信を実行する場合は、従来はCPUを介してデータをやり取りする必要があった。MCXでは、データ転送をDMA(Direct Memory Access)で行うことでCPUが関与する必要がなくなり、データがそろった時点でCPUに渡すことが可能になり、CPUの負荷を軽減できる。

さらに比較的高度なセキュリティ機能も搭載した。当社では、「EdgeLock®」と呼ぶ名称でセキュリティ機能を提供しており、このEdgeLockの「セキュア・エンクレーブ・コア・プロファイル」を内蔵した。セキュア・エンクレーブ・コア・プロファイルはセキュリティ・ブロックであり、セキュア・ブートやセキュア・デバッグ、鍵の管理などの機能をまとめたものである。

このほかNシリーズはフラグシップ製品であるため、周辺機能やインターフェースも豊富だ。フラッシュ・メモリの容量は最大2Mバイト、SRAMは512Kバイト。SRAMにはECC(Error Check and Correct)のオプションが用意されている。産業機器では、ソフト・エラー対策として、メモリでのECC対策が不可欠だからである。

量産を開始した4つの製品の違いは何か。

浜野 4つの製品は、「N946/947」と「N546/547」である。機械学習用アクセラレータはすべてに搭載しているが、N946/947とN546/547には周辺機能に違いがある。N946はアナログ機能とモーター制御機能が充実しており、N546/547はタッチセンサーやマイクといったHMI (Human Machine Interface) が充実している。N947ではすべての周辺機能を利用可能だ。製品型番の末尾が6と7の違いは、メモリの容量にある。末尾が7の製品は、フラッシュ・メモリの容量が最大2Mバイトで、SRAMが最大512Kバイト。6の製品は、フラッシュ・メモリの容量が最大1Mバイトで、SRAMが最大352Kバイトである。

Nシリーズの具体的な用途は何か。

Aシリーズ:極めて少ない消費電力を実現

次のAシリーズについて詳しく解説してほしい。

浜野 Aシリーズは、MCXの中ではエントリーモデルの位置付けである。Nシリーズと比べると機能はかなり削減されている。具体的には、機械学習用アクセラレータは搭載しておらず、セキュリティ機能についても必要最小限しか載せていない(図7)。ただし消費電力はかなり低い。これが最大の特徴だ。アクティブ時の消費電流は59μA/MHz。ディープ・スリープ時は20.28μA、パワー・ダウン時は6.5μA、ディープ・パワー・ダウン時は394nAといずれも極めて低い。

搭載した機能としては、DMAを内蔵したシリアル通信のほか、平均値を算出するハードウエアを内蔵したA-D変換器、PWM信号発生機能「FlexPWM」、I3Cインターフェース機能などである。I3Cインターフェース機能を使えば、シリアル・インタフェースのデータ転送性能を大幅に高められる。一般的なI2Cインタフェースのデータ転送速度は400kHz(350kbps)で、ハイスピード・モードでも3.4MHz(3Mbps)だった。I3Cインタフェースを使えば、これをSDRモードでは最大10.6Mbpsに、HDRモードでは最大25Mbpsに高められる。

CPUコアは前述の通りCortex-M33で、動作周波数はA153/152が96MHz。A143/142が48MHzである。製品型番の末尾が3と2の違いは、メモリ容量にある。末尾が3はフラッシュ・メモリが128Kバイト、SRAMが32Kバイトで、末尾が2はフラッシュ・メモリが64Kバイト、SRAMが16Kバイトである。

Aシリーズの具体的な用途は何を想定しているのか。

VSCodeベースのIDEも用意

MCXの開発環境について教えてほしい。

浜野 当社では、「MCUXpresso」と呼ぶ統合開発環境(IDE)を無償で提供している。従来、ユーザ・インターフェースはEclipseベースだったが、2023年から米MicrosoftのVisual Studio Code(VSCode)ベースのツールを提供し始めた。若年層のエンジニアは、VSCodeベースのツールの方が慣れているケースが多いため、それに対応したわけだ。もちろんEclipseベースのツールも引き続き提供する。このほかスウェーデンIAR Systemsなど、パートナ企業が提供するIDEも選択できる。

さらにNシリーズに搭載した機械学習用アクセラレータ「eIQ® Neutron NPU」に向けたソフトウエア開発環境も無償で提供している。

これまでLPCやKinetisといったマイコンを使っていたユーザがMCXに乗り換える場合、過去に開発したソフトウエア資産はそのまま流用できるのか。

浜野 LPCとKinetisは、MCXと完全にソフトウエア互換というわけではない。なぜならば、LPCとKinetisのいいとこ取りでMCXが誕生したからだ。ただし、コード(ソフトウエア)の違いは、ドライバ・ソフトウエアで吸収できると考えている。吸収できない場合は、コード(ソフトウエア)を多少変更する必要があるだろう。

ミドルウエアやサンプル・コード、開発ボードの提供についても詳細を教えてほしい。

浜野 「Open-CMSIS-PACK」に対応している。このウェブサイトには、パートナ企業が開発したミドルウエアなどがアップロードされている。IDEを使って、このウェブサイトからダウンロードすれば、マイコンに簡単に組み込める。

さらに当社のウェブサイトに「Application Code Hub」と呼ぶページを開設している。このページからさまざまなサンプル・コードを検索して、ダウンロードできる。

開発ボードとしては、前述の通り2つのタイプを用意した。FRDMボードとEVKである(図9)。FRDMボードは、コンパクトでありながら拡張性が高い。Arduino(アルデュイーノ)向けヘッダ、microBUS用ヘッダなどを搭載している。これらに周辺機器(ペリフェラル)を接続してシステム検証を実行できる。価格は低めに設定しており、Aシリーズ対応品が15米ドル、Nシリーズ対応品が25米ドルである。

Nシリーズには、より多機能なEVKを用意した。フル機能版の開発ボードである。FRDMボードで検証できない機能があった場合は、このEVKを使ってほしい。

最後に、MCXの今後の製品投入の計画を教えてほしい。

浜野 WシリーズとLシリーズは前述の通り、2024年末までに製品化する予定である。NシリーズとAシリーズについては、品揃えを拡充する方針である。NシリーズとAシリーズの追加製品についても、2024年末までに発表する計画だ。

総勢60名様に当たる!3種類のMCXマイコン用FRDM開発ボードプレゼントキャンペーン

今回ご紹介した、MCXシリーズの評価ボードを抽選で総勢60名様にプレゼント!

申込期間:2024年11月18日(月) ~ 11月29日(金)

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。ArmおよびCortexは、EUおよびその他の国におけるArm Ltd(またはその子会社もしくは関連会社)の商標または登録商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。All rights reserved. © 2023 NXP B.V.