Leigh Marolf氏

Leigh Marolf氏

強制ガイド式リレー(Force Guided Relay)をご存知だろうか。そもそもリレーとは、外部からの制御信号を受け取り、電気回路のオン/オフを担う部品(コンポーネント)。リレーには様々な種類があるが、その中でも特に高い安全性が求められる用途に向けたものが強制ガイド式リレーである。

最近になって、この強制ガイド式リレーの注目度が高まっている。その背景には、機能安全規格の広がりがある。機能安全規格としては車載機器に向けた「ISO 26262」がよく知られているが、機能安全規格の対象は車載機器だけではない。ISO 26262の親規格に当たる「IEC 61508」では、産業機器や医療機器、鉄道、家電なども対象に含まれている。機能安全規格に準拠するには、強制ガイド式リレーを採用することで、機能安全規格に準拠することができる。従って、今後は様々なアプリケーションにおいて強制ガイド式リレーが使われるようになる可能性が高い。

この強制ガイド式リレーの世界市場において業界トップクラスに位置しているのがTE Connectivity社である。同社の調査によると、世界全体の市場シェアは20〜22%に達する。今回は、同社において(シニアプロダクトマネージャー)を務めるLeigh Marolf(レイ・マロルフ)氏に、強制ガイド式リレーの役割や主な市場、製品の特徴、今後の技術/製品開発の方向性などについて聞いた。

(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)

まずは強制ガイド式リレーとは、どのようなものなのか教えてほしい。

電子機器の中では、どのような役割を果たしているのか?

Marolf 強制ガイド式リレーは、それを搭載した電子機器で何らかの故障が発生したとき、動作を確実に止めて、それ以上動き続けられないようにする役割を果たす。その後、故障の原因が取り除かれない限り、再びオンされることはない。「故障を見つけるためのリレー」だと理解してほしい。

どのような用途で使われているのか?

Marolf 誤動作が原因で人命が失われたり、作業者が怪我をしてしまったりする危険性が高いアプリケーションで使われている。例えば、人間とともに作業する協働ロボットなどが代表的なアプリケーションの1つだ。強制ガイド式リレーは、その協働ロボットの制御回路を載せたプリント基板に実装したり、セーフティ・リレー・モジュール(安全リレー・モジュール)の中に収めたりするかたちで使われている。

2つの接点がペアで動作

どのような方法で高い安全性を実現しているのか。その原理を教えてほしい。

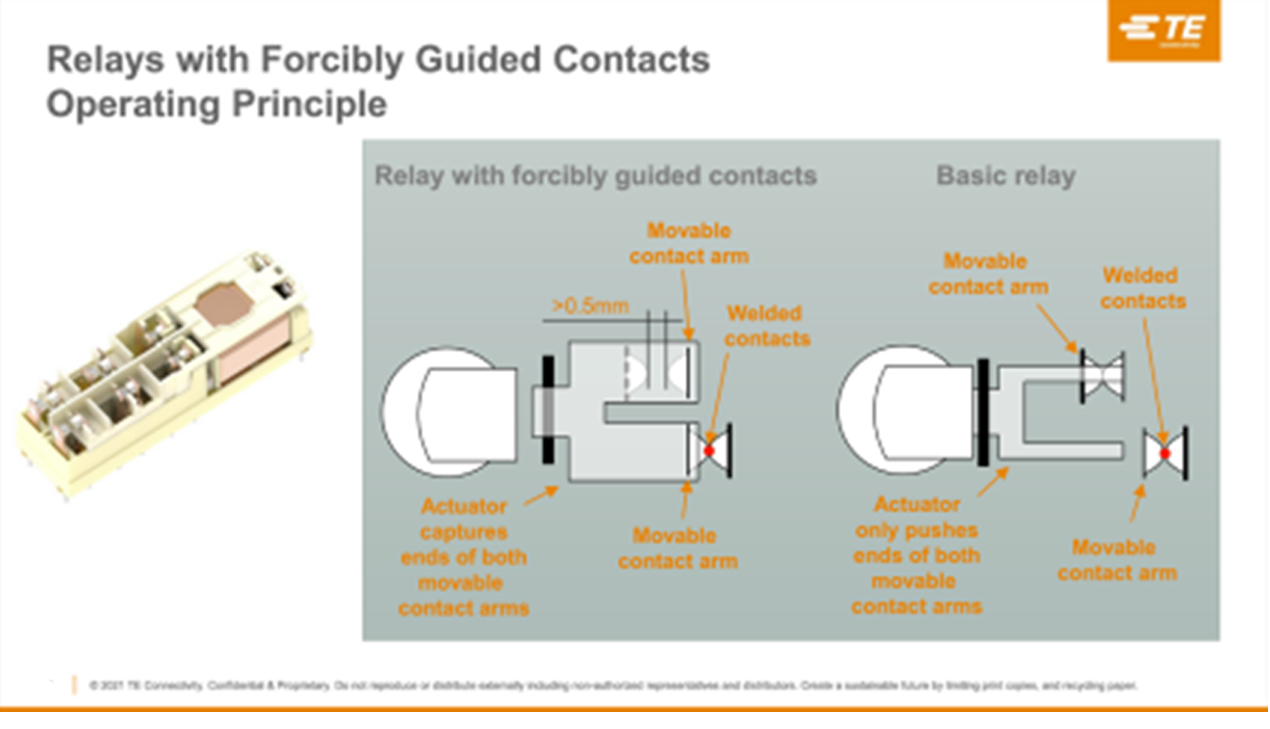

Marolf リレーとは、接点をつないだり、切り離したりして、スイッチをオン/オフさせるものだ。一般的なリレーには、この接点が1つしかない。ところが強制ガイド式リレーは、図2のように2つの接点が1つのペアを成して存在している。1つの接点(A接点)は、一般的なリレーと同じ電気信号の導通用。もう1 つの接点(B接点)は、強制ガイド式リレーならではの故障検知用である。

この2つの接点は連動しており、電磁石に電圧を印加するとアーマチュア(接極子)が動いて接点が切り替わる。電圧を印加していないときは、A接点はオフで、B接点はオン。電圧を印加すると、A接点はオン、B接点はオフに切り替わる。

このときアプリケーションに何らかの故障が発生して電圧を印加していないにもかかわらず、A接点が溶着してオン状態にある場合は、2つの接点は連動して動作するためB接点はオフになる。こうして強制ガイド付きリレーを搭載したアプリケーションが故障した場合は、電気信号を導通させずに、動作させないことが可能になるわけだ。

図3は、一般的なリレーと強制ガイド付きリレーを上から見た図である。両者の構造を比較した。一般的なリレーは単に接点のオン/オフを切り替えているだけであるため、仮に接点が2つあっても、一方の接点が溶着などでオンになった場合、もう一方の接点もオンになってしまう可能性が残る。しかし、強制ガイド付きリレーは、一方が溶着でオンになった場合、2つの接点がスプリング・アームで連動しているため、もう一方は必ずオフになる。この結果、故障が発生した場合は、電気回路がつながらないため、高い安全性を確保できる。

故障には溶着のほかに、どのようなことが想定されるのか?

ビル、鉄道、産業機器が三大市場

強制ガイド付きリレーは、どのような用途で採用されているのか?

どのようなアプリケーションに使われているのか、具体例を挙げて説明してほしい。

Marolf ビルでの採用事例としては、まずはエレベータとエスカレータが挙げられるだろう(図6)。ドアの開閉や、オーバー・スピード制御、大電流を流す箇所に用いられるコンタクタのオン/オフ制御などの用途で使われている。さらに、ビルの入口/出口に取り付けられている入退場用ゲートの制御や、回転式ドアの制御、火災/ガス検知などのアプリケーションにも採用されている。

鉄道での採用事例には、車両のドアの開閉や、信号機の切り替え、線路のポイント制御、踏切の制御などがある(図7)。いずれも、事故が起きると甚大な被害が発生する危険性があるため、様々な回路を安全に制御する用途に使われている。

産業機器では、工場などで働く作業者の安全を守る用途で使われている例が多い。例えば、金属切削機(カッティング・マシーン)や安全ドア、ライトカーテン、コンベアベルトなどのアプリケーションである(図8)。これらにはセーフティ・リレー・モジュールが搭載されており、その中に強制ガイド式リレーが収められている。このほか、工場内で使われる無人搬送車(AGV:Automatic Guided Vehicle)での採用事例が最近になって増えている。

医療機器での採用事例としては、核磁気共鳴画像(MRI:Magnetic Resonance Imaging)検査装置やCT(Computed Tomography)装置などがある。具体的には、患者を乗せるベッドの動作制御などに使われている。非常用電源では、通常電源と非常用電源の切り替え部分に使用されている。非常用電源は、非常時に何らかの故障があって使えなければ、大きな損害や死亡事故につながるケースが少なくない。絶対に故障は許されないため、強制ガイド式リレーが活躍しているわけだ。

28〜30%のシェアを目指す

TE Connectivity社は、強制ガイド式リレーを内蔵したセーフティ・リレー・モジュールも製品化しているのか?

Marolf 現在は、強制ガイド式リレーのビジネスに注力している。つまり、セーフティ・リレー・モジュールの心臓部のみを扱っている。セーフティ・リレー・モジュールを製品化していない理由は歴史的な背景が影響しており、現在は心臓部をユーザーにしっかり収めることが当社のミッションだ。ただし、長期的に見れば、セーフティ・リレー・モジュールの製品化も必要だと考えている。ただし、それを実現するには、エンジニアリング・リソースの増強など、もう少し検討を重ねる必要があると認識している。

強制ガイド式リレー市場におけるTE Connectivity社の現在のシェアと今後のシェア目標を教えてほしい。

Marolf 第三者が調査した強制ガイド付きリレーの市場レポートは存在しない。しかし、当社の調べだと、グローバル市場でのシェア第1位は当社であり、具体的なシェアは20〜22%に達すると見ている。今後の目標については、次の5年で28〜30%のシェア達成を目指している。そのために、グローバルで開発を進めながら、ユーザー(カスタマ)の近いところでサポート(サービス)を提供していくという大方針は変えずに、産業機械やロボットなどの市場によりフォーカスしていく考えである。特に、これらのアプリケーションは中国や日本などの市場が大きいため、両国での市場開拓が重要になると考えている。

設計拠点や製造拠点はどこにあるのか?

Marolf 設計拠点はオーストリア、製造拠点はオーストリアとチェコ、ポルトガルに置いている。

強制ガイド式リレーの日本国内の市場シェアはどの程度なのか?

Marolf 日本には、強力な競合メーカーが存在するため、当社の市場シェアはそれ程高くはない。国内では、ロボットやエレベーターなどを製造するメーカーを中心に強制ガイド式リレーを納入している。

小型化と低消費電力化を進める

TE Connectivity社における強制ガイド式リレーの製品ラインナップを教えてほしい。

競合他社品と比較した場合のメリットは何か?

Marolf 外形寸法や実装面積が小さいことである。例えば、4ポール品の横幅は13mmと狭い。さらに6ポール品や7ポール品といった極数が多い製品でも、小型化を実現している。小型化を進めれば、プリント基板上の実装面積を削減できる。ユーザー・メリットは非常に大きい。さらに7ポール品は10.8mmと薄い低背化を実現しており、実装高さに制限があるアプリケーションに最適である。

このほかの特徴としては、接点の開閉寿命が10万回を超えることや、最大動作温度が+70℃と高いこと、最大20G(Gは重力加速度)までの加速度に耐えられることなどが挙げられる。

接点数とポール(極)数の関係を教えてほしい。

Marolf ポールは接点のことであある。従って、2ポール品はA接点がB接点のペアで構成されている。ただし、4ポール品のA接点の個数とB接点の個数は一義的に決まっておらず、ユーザーが選択できる。例えば、2個のA接点と2個のB接点による構成(2A2Bと呼ぶ)や、3個のA接点と1個のB接点による構成(3A1Bと呼ぶ)といった具合だ。6ポール品も7ポール品も同様に、ユーザーが接点数の組み合わせを選択できる。ただし、A接点、もしくはB接点の個数をゼロにすることはできない。いずれか1個の接点がオフにならなければ、強制ガイド式リレーの機能を果たせないからだ。

今後、どのような製品や技術を開発する予定なのか?可能な範囲で教えてほしい。

Marolf 新製品の開発では、2つのポイントにフォーカスしていく考えである。1つは小型化である。なぜならば、多くのユーザーがさらなる小型化を求めているからだ。例えば、現在は7ポール品で低背型を用意しているが、これを4ポール品や6ポール品に展開することを検討中である。もう1つは低消費電力化である。コイルに投入する電力が少なくても従来と同様の機能が得られるように、さらなる効率化を図る考えだ。

技術開発では、製造コストの削減にチャレンジしたい。現在すでに、強制ガイド付きリレーの製造工程はかなり自動化が進んでいる。今後は、さらに製造設備を拡充して、生産効率をより高めることでコストを削減したいと考えている。

最後に、新型コロナウイルス(COVID-19)と、米国と中国の貿易摩擦がTE Connectivity社のビジネスに与える影響はどの程度か?

Marolf 新型コロナウイルスは、当社のビジネスに影響を与えたことは確かだ。しかし、その影響はそれほど大きくなかった。なぜならば、チェコやポルトガルにある製造工程は自動化が進んでいるため、人手がほとんど必要ではないからである。その一方で、サプライチェーンには比較的大きな影響があった。これについては、今後、材料や部品のマルチソース化を進めることで、リスクを最小化していきたいと考えている。

米国と中国の貿易摩擦については、工場を欧州に設置しているため、それほど問題にはなっていない。ただし、関税の影響は受けている。